Рис. 53. Возле Спасской башни Кремля всегда царило оживление. На рисунке И. А. Вейса (1852 год) — парадные ворота крепости, под сводом которых много лет хранился один из крупнейших монетных кладов XVII века.

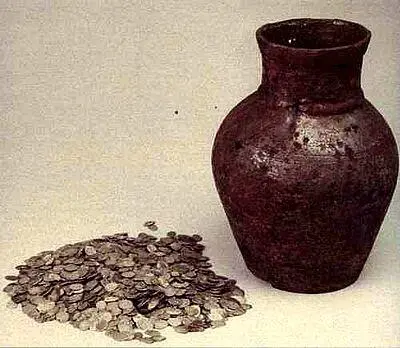

Кроме монет в клад-гигант попали серебряные изделия. Среди них выделяются серьги с подвесками из альмандина, сапфира, жемчужин и цветного стекла. Одна из серег была украшена кораллом. Есть в кладе и серебряные перстень без вставки, два круглопроволочных колечка, три пуговицы, три крестика (один позолоченный), обломки серебряных изделий и отдельные жемчужины. Общий вес сокровища составил более двенадцати килограммов серебра.

Трудно даже предположить, кто мог спрятать такую огромную казну в проезде Спасских ворот. Но в оригинальности мышления этому человеку не откажешь. Казалось бы, трудно придумать более открытое и оживленное место, чем выход из Кремля на многолюдный московский Торг, раскинувшийся перед крепостью на Красной площади. Но, с другой стороны, охраняемое с двух сторон воротами подбашенное пространство было надежно защищено. За время, минувшее с момента зарытия клада во второй половине XVII столетия, здесь прошла не одна сотня тысяч людей, не подозревая о том, какие богатства оставил им в земле неизвестный «даритель». А нумизматам эта находка прибавила работы — на изучение громадного числа монет потребуются годы.

На этом рассказ о монетных кладах Кремля не заканчивается. И хотя о других находках сохранились только краткие упоминания в архивных документах, кое-какую интересную информацию из них почерпнуть удается.

Прежде всего, о том, что еще один из кладов был найден недалеко от Спасских ворот крепости. В 70-х годах XVIII века на восточной стороне Ивановской площади в Кремле началось строительство Архиерейского дома. Создавался этот дворец, как и здание Сената, по проекту архитектора М. Казакова (постройку завершал Родион Казаков, однофамилец выдающегося зодчего).

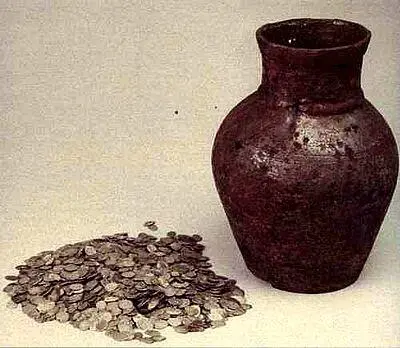

Рис. 54. Один из медных кувшинов и часть огромной казны, обнаруженной в 30-е годы XX века и впервые представляемой на страницах этой книги.

В 1773 году при рытье фундаментного котлована для этого дворца и обнаружили клад серебряных копеечек, Клад этот до наших дней не сохранился, а в архивных документах данных о его составе нет.

Не дошел до нас и другой клад, найденный в 1849 году не в земле, а в стене колокольни Ивана Великого. Клад из девятнадцати серебряных монет, чеканенных в начале царствования Петра I, был обнаружен в печуре стены этого грандиозного сооружения.

Известно, что помещения колокольни в 20-х годах XVIII столетия использовались под жилье дворовых людей, кремлевских священнослужителей. Видимо, кто-то из них и припрятал свои небольшие накопления. Воспользоваться ими по неизвестной нам причине этот человек не смог.

Рассказывая о денежных кладах, нельзя не упомянуть о том, как изготавливались русские монеты, о ценах на товары и о некоторых других не менее интересных фактах.

Маленькие, неправильной формы монеты русского средневековья (XIV–XVII век) часто называют чешуйками. Они действительно напоминают собой блестящую рыбью чешую. О русских деньгах вспоминают в своих мемуарах иностранные путешественники. Так, посетивший в XVII столетии Россию А. Олеарий записал: «так как они очень мелки, то ими трудно вести торг: они легко проваливаются сквозь пальцы». Действительно, деньги того времени были неудобны при расчетах за покупки.

Как же делали на Руси монеты? Для их изготовления из куска серебра определенного веса (200 с) получали проволоку, которую затем резали и плющили на заготовки будущих монет. Заготовки имели вес и размер (форму, как правило, строго не выдерживали) монеты, которую нужно было отчеканить: копейки (тогда проволоку делили на 300 частей), денги (на 600) или полушки (на 1200 частей). Затем чеканщик брал стержни из железа с изображением и надписью на торцах. Нижний чекан закреплялся неподвижно, а в руках мастер-денежник держал верхний чекан и молот. Подручный мастера клал заготовку монеты на нижний чекан, и ударом по верхнему изображение и надпись отчеканивались на обеих сторонах кусочка серебра.Рис. 55. На миниатюре из Лицевого летописного свода XVI века показан процесс изготовления монет. Слева внизу — горн, в котором плавят металл. Справа — на заготовках чеканятся изображение и надпись. Готовые монеты показывают Великой княгине Елене Глинской и ее юному сыну — будущему царю Ивану IV Грозному.

Читать дальше