Царь в обыкновенных случаях одевался, как и бояре.

«Выходная» царская одежда состояла: летом — из легкого шелкового опашня, золотной шапки с меховым околом, зимою — из шубы и горлатной лисьей шапки, осенью и в сырую погоду — из суконной однорядки. Под верхнюю одежду надевался обычный наряд — сорочка, зипун и становой кафтан (спереди разрезанный, застегивающийся, расходящийся книзу, без воротника, с широкими рукавами, напоминающий архиерейский сакос).

Во время больших праздников и в торжественных случаях царь надевал наряд царский. Так, например, в день Богоявления государь, по словам Забелина, [46] Домашний быт русских царей в XVI и XVII вв.

выходил в Успенский собор из дворца в обыкновенном выходном наряде, а в соборе в приделе св. Дмитрия Селунского возлагал на себя царский сан, т. е. царское платье. «Сверх зипуна и богатейшего станового кафтана» он надевал «царское платно [47] Мантию.

из дорогой золотной материи с жемчужным кружевом, усыпанным драгоценными каменьями. Впоследствии, особенно при царе Федоре, эту одежду стали именовать порфирою. Царский венец, называвшийся по соболиной опушке царскою шапкою, блестел драгоценными каменьями: алмазами, изумрудами, яхонтами. Плечи государя покрывала богатая диадема, именуемая обыкновенно в чине царского венчания бармами; на груди на золотой цепи был крест Животворящего Древа, а иногда золотой крест со Спасовою ризою».

В дворцовой крестовой комнате хранилось, кроме того, множество и других крестов, которые государь возлагал на себя во время молитв. Так, Грозный носил на себе: «раку золоту, а в ней багряница Спасова… Крест золот тельник, у него 4 жемчуги, а во главе яхонт лазорев». Кроме того, у него было еще девять различных крестов с яхонтами, рубинами, сапфирами и другими каменьями, имевшими, по поверию, чудодейственное значение.

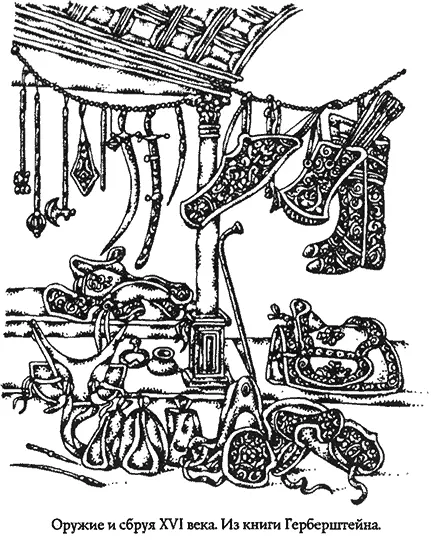

«В правой руке государя (когда он был облачен в царский сан) был жезл, богато украшенный золотом и каменьями. Бархатные или сафьянные башмаки государя были также богато унизаны жемчугом». [48] Там же.

Свита царя одевалась тоже богато и в одежды, соответствующие одежде государя. «Для этого из дворца отдавался приказ, в каком именно платье быть на выходе. Если ж боярин был недостаточен и не имел богатой одежды, то на время выхода такую одежду выдавали ему из царской казны. Впоследствии при царе Федоре Алексеевиче издан был даже особый указ, 1680 года декабря 19, которым назначено было именно в какие господские и владычни праздники и в каком платье быть во время царских выходов».

«Общим для всех выходных платьем назначена было ферезея, как мы уже говорили, верхнее платье, род опашня. По богатству материй ферезеи разделены были на три разряда: золотые, из золотых материй, бархатные и объяринные, из шелковых материй моаре». [49] Там же.

Из описания царского выхода в день Богоявления Забелиным видно также, как бывала одета свита царя в подобных случаях.

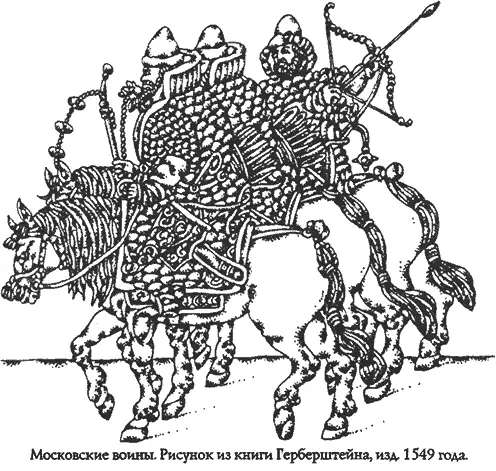

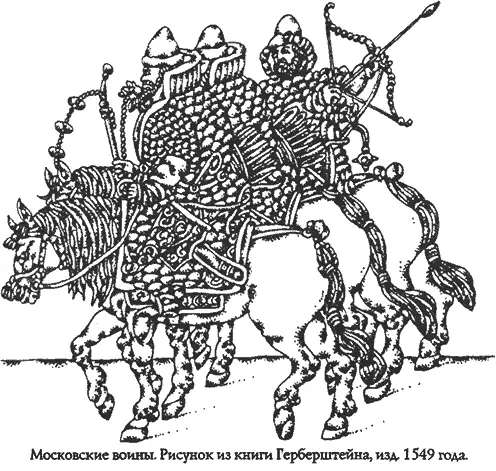

Шествие открывали стрельцы, одетые в цветные платья, одни с золочеными пищалями и винтовками, ложи коих украшены были перламутровыми раковинами, другие с золочеными копьями и третьи с золочеными алебардами, древки которых были обтянуты желтым атласом с золотыми галунами и шелковыми кистями. Перед государем шли дьяки и чиновники в бархатных кафтанах, за ними дворяне, стольники в золотых кафтанах, затем ближние люди, думные дьяки и окольничьи в богатых шубах и, наконец, государь. Царский наряд был очень тяжел, и поэтому государя поддерживали под руки двое стольников. Возле него шли бояре и думные дворяне в шубах и горлатных шапках. Царское шествие охраняли стрелецкие полковники в бархатных и объяринных ферезях и в турских (турецких) кафтанах.

Телохранителями царя были рынды. Итальянец Барберини, видевший выход Грозного в 1565 году, описывает их так:

«Шел он (т. е. царь) посреди четырех молодых людей, имевших от роду лет по тридцати, но сильных и рослых: это были сыновья знатнейших бояр; двое из них шли впереди него, а двое других позади, но в некотором отдалении и на ровном расстоянии от него. Они одеты были все четверо одинаково: на головах у них были высокие шапки из белого бархата с жемчугом и серебром, подбитые и опушенные вокруг большим рысьим мехом. Одежда на них была из серебряной ткани с большими серебряными пуговицами — до самых ног; подбита она была горностаями; на ногах сапоги белые с подковами; каждый на плече нес красивый большой топор, блестевший серебром и золотом». [50] И. Забелин.

Читать дальше