Третий из братьев Малиновских, Василий Федорович, стал первым директором Царскосельского лицея.

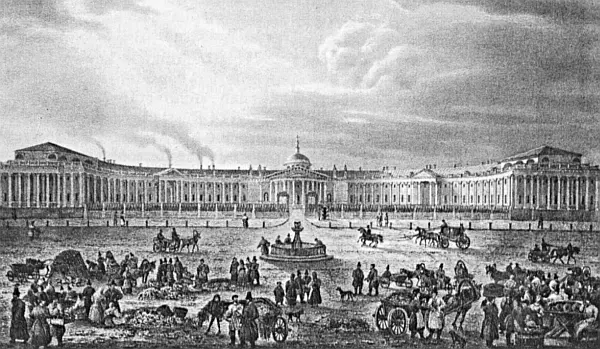

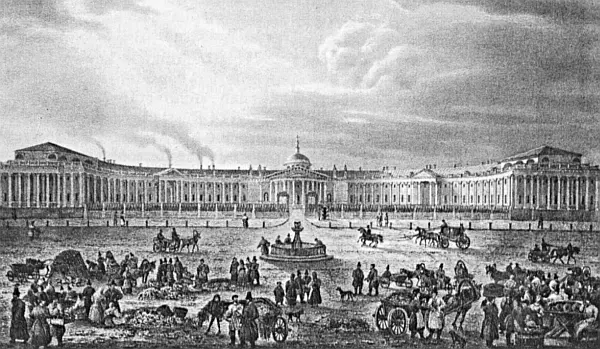

Странноприимный дом в Москве

Именно духовный отец графа Николая Петровича благословил его на создание Станноприимного дома в Москве. Ясное понимание своей жизни как жизни во грехе стало для графа Николая Петровича внутренней побудительной причиной основания этого уникального благотворительного учреждения. Странноприимный дом был заложен в 1792 году на собственной земле, «на Черкасских огородах». К строительству этого значительного по размеру сооружения причастны несколько архитекторов, в том числе и крепостных. В 1803 году принял на себя обязанности по строительству Странноприимного дома архитектор Джакомо Кваренги – в память о графине Прасковье Ивановне, которую он безмерно уважал.

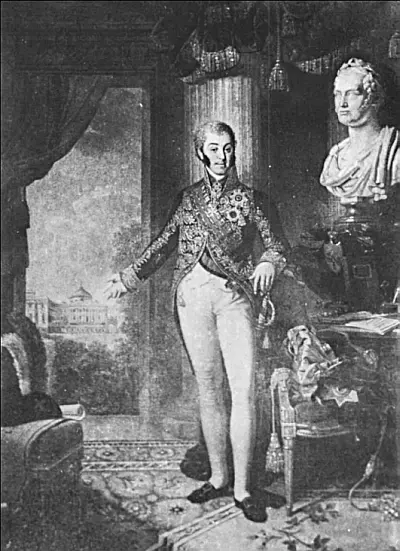

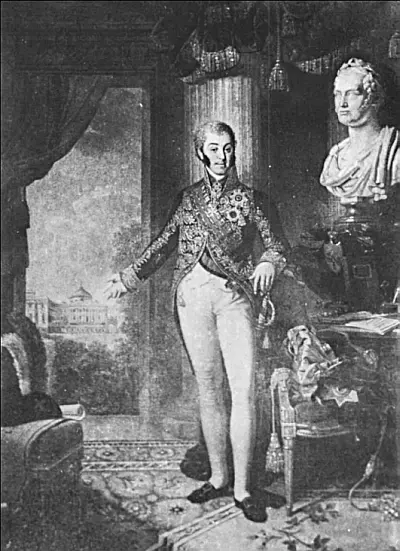

Художник В.Л. Боровиковский. Граф Николай Петрович Шереметев

Для содержания богадельни на 100 человек и больницы для неимущих на 50 человек граф Шереметев определил неприкосновенный капитал в 500 тысяч рублей и доходы с вотчины Молодой Туд. Он завещал своим потомкам попечение над Странноприимным домом, что и было ими исполнено.

Император Александр I в 1803 году удостоил графа Н.П. Шереметева ордена Св. Владимира 1-й степени, а Правительствующий Сенат постановил отчеканить особую золотую медаль с портретом графа Шереметева и поднести ему в знак признательности к его подвигу человеколюбия. Эта медаль хранилась в Фонтанном доме. Художник В.Л. Боровиковский написал парадный портрет графа Николая Петровича, на заднем плане которого изображен Странноприимный дом. Этот портрет до упразднения Странноприимного дома в 1918 году висел в Столовой зале дома, позже его передали в Государственный исторический музей.

Странноприимный дом открыли в день рождения графа Н.П. Шереметева 28 июня 1810 года, но учредителя к этому времени уже не было в живых.

В 1795 году на средства графа Николая Петровича в Ростове Великом в Спасо-Яковлевском монастыре началось возведение храма во имя Святого Дмитрия Ростовского, чье освящение произошло в 1801 году. Шереметевы особо почитали этот монастырь, находившийся вблизи их владений. Вероятно, это связано с почитанием святого Дмитрия Ростовского, в миру Дмитрия Туптало, современника боярина Петра Васильевича Большого-Шереметева. В храме до революции висел портрет графа Н.П. Шереметева работы художника Николая Аргунова, сейчас он находится в музее-заповеднике в Ростове Великом.

Денежные пожертвования граф Н.П. Шереметев посылал в Борисовский монастырь, основанный фельдмаршалом, в Киево-Печерский монастырь, в киевский Златоверхий Михайловский монастырь, где находились мощи святой великомученицы Варвары.

Петербургский период графа Николая Петровича с болезнями и семейными проблемами привел к тому, что в его жизни духовное начало возобладало над всем светским, суетным. О своем душевном состоянии в последние годы жизни он писал: «…Пиршества переменил я в мирные беседы с моими ближними и искренними… Театральные зрелища заступило зрелище природы, дел Божиих и деяний человеческих».

В Фонтанном доме домовая церковь по-прежнему оставалась его духовным центром. Граф С.Д. Шереметев писал, что при графе Николае Петровиче особо торжественная служба всегда бывала 6 декабря, в честь Николина дня, как ему об этом рассказывала Татьяна Васильевна Шлыкова.

Граф Николай Петрович никогда не забывал, что забота о ближних является первейшей обязанностью настоящего христианина и что эта нравственная норма особенно была важна для крупных помещиков, от которых зависели благоденстие, а иногда и жизнь десятков и сотен тысяч их крепостных. Позже об этом сказал А.С. Пушкин: «Звание помещика есть та же служба».

На территории усадьбы Николай Петрович учредил домовую больницу, она просуществовала много лет и содержалась его сыном. В ней лечили многочисленную прислугу Шереметевых.

В мае 1806 года граф Николай Петрович учредил богадельню «под Невским монастырем» (то есть на берегу Невы вблизи Александро-Невской лавры). В деревянных флигелях, построенных на купленной земле, могли жить 15 мужчин и 15 женщин, «больных, престарелых, снискивающих помощи в пропитании». На содержание богадельни и ее штата было определено по 2700 рублей ежегодно. Должность смотрителя принял на себя иеромонах Лавры отец Ираклий. Петербургский управитель Петр Петров должен был регулярно посещать богадельню и докладывать графу о положении дел. Конечно, по сравнению с замыслом Странноприимного дома Невская богадельня представляется скромным делом. Однако именно на частной инициативе и держалась тогда в России помощь тем, кто в ней нуждался. Богадельня просуществовала до 1874 года, когда была упразднена, а «призреваемых» (22 женщины) перевели в подмосковную Вишняковскую богадельню графов Шереметевых.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу