1 ...6 7 8 10 11 12 ...320 Но началась Мировая война, затем революция, война Гражданская и разруха. Лишь в 1930 году сюда направилась экспедиция, описавшая новый архипелаг, где царят покрытые вечным льдом горы, а по низменным берегам и долинам лежит арктическая пустыня — это значит, что средняя температура июля не превышает 2 °C, что растения покрывают менее 20 % поверхности, оставляя остальной грунт голым. Песцы и олени (а значит, и люди, охотники) на Северную Землю в наше время не заходят.

Руководили экспедицией знаменитые полярники Георгий Ушаков и Николай Урванцев, которого мы далее не раз вспомним. Острова и их части получили советские названия, и северной оконечности архипелага дали имя «мыс Молотова». (Это — самая северная суша азиатской Арктики: 81° 14′ северной широты.) Но Вячеслав Молотов, главная опора Сталина во внешней политике, после его смерти не ужился с новым правителем (Никитой Хрущёвым), и в 1959-м году Красноярский крайсовет получил приказ убрать неугодное имя с карты. С тех пор мыс именуют Арктическим.

Северная Земля, разумеется, необитаема, и принято считать, что она никогда прежде не была посещаема, однако это не так. На юго-западном её краю, у мыса Неупокоева, есть вещественное доказательство весьма давнего посещения её промысловиками: на отлогом берегу до сих пор торчит из вечно мёрзлого грунта древний столб. Полутораметровый деревянный столб полуметровой толщины [Свердлов, Чуков, с. 254].

Уже лет 400 никто таких столбов не ставит, зато до этого их ставили во множестве. Из таёжной зоны их привозили поморы к своим стоянкам и с огромным трудом вкапывали в мерзлоту — чтобы затем с помощью блока вытягивать на берег гружёную лодку. Обыкновение плавать в азиатскую Арктику заглохло в начале XVII века, когда похолодало там настолько, что льды перестали таять и стали непроходимы — настал так называемый Малый ледниковый период, LIA (the Little ice age [Grove, 1988]), о котором речь будет далее. В местах более южных (например, на острове Вайгач) столбов таких до сих пор сохранилось довольно много — у Арктики долгая память.

Когда же Северная Земля впервые появилась на картах, деля евразийскую Арктику надвое? Тут нас ожидает загадка — уже на карте, изданной в Риме в 1508 году в одном из многих тогда изданий «Географии» Птолемея, мы видим на месте Таймыра узкий полуостров. Он тянется на север, в океан, до 80-ой параллели, как Северная Земля.

Будем называть его псевдо-Таймыром.

Это вовсе не первое изображение Арктики (см. Прилож. 1),но здесь удивительно то, что к западу от псевдо-Таймыра изображены впадающие в океан две огромных реки — там, где в самом деле (как мы теперь знаем) текут Обь и Енисей. Карту открыл для науки Норденшельд [Nordenskjold, 1889].

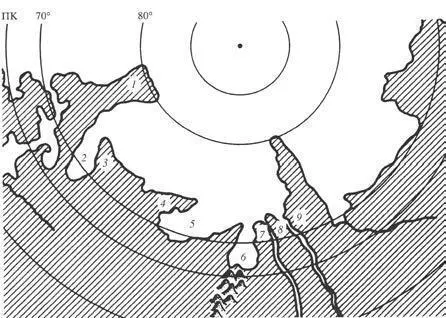

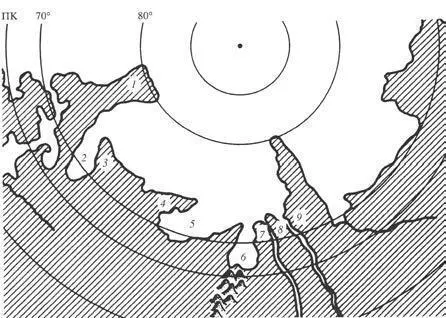

Карта 1. Контур севера Евразии на карте 1508 г.

ПК — Полярный круг 1–9 см. в тексте

Неужели самый север Азии знали уже 500 лет назад, при Иване III? Тогда, как принято писать, не то что о Таймыре, даже о Сибири ничего не ведали и на западных картах (русских еще не было) обозначали её как Scythia Extraimaum, что примерно значит «Скифия Зауральская». Правда, реку Обь знали очень давно (её называет уже новгородская летопись за 1375 год), но полагали её текущей из какого-то сибирского озера, а вовсе не с гор центра Азии. Енисей же впервые упомянут лишь через 200 лет, в документе 1584 года, при Иване Грозном, о чём речь будет далее. На картах он появился ещё много позже.

На карте как бы показан Таймыр, да ещё с Северной Землёй. Словом, это едва ли не самый загадочный документ в истории освоения Арктики.

Только карта ли это географическая или просто досужая выдумка? Ведь книга Птолемея, великого учёного древности, дошла до нас без карт, и с появлением книгопечатания каждый издатель норовил «исправить» этот изъян на свой лад, добавляя к античному тексту посторонние карты. Сами же карты делались отнюдь не заново, а путём «исправления» прежних карт, часто фантастических. Упомянутая карта тоже фантастична (взгляните хотя бы на очертание Скандинавии и Балтики), и внимания историков не привлекла, а жаль.

Довольно верное положение Оби и Енисея побуждает рассмотреть карту подробно, и легко заметить на ней цепочку реальных объектов. Удивляет верное изображение северной части Уральского хребта, тоже опережавшее науку на сто лет, — на карте он, как и надо, простёрт на северо-восток и упирается в губу Карского моря. Нанесены параллели, и мы видим, что одна широта указана верно — это правый, Гыданский, берег устья Оби (73° сев. широты).

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу