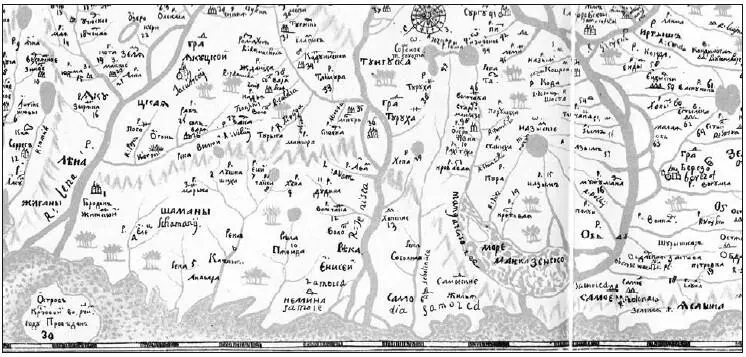

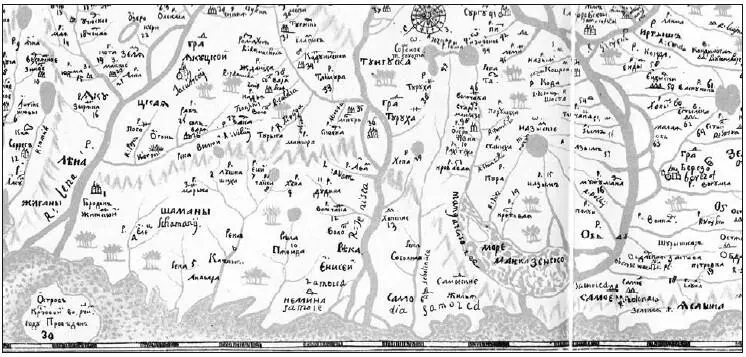

Стоит заметить, что в XVII веке расстояние по морю между устьем Хатанги и устьем Пясины вовсе не считали огромным, поскольку про огромный Таймыр не знал тогда никто — см. фрагмент составленной Семёном Ремезовым карты Сибири (карта 3). Точно так же, как никто не догадывался и о глобальном похолодании, делавшем старые сведения о проходимости Ледовитого моря ложными.

Зато всем было известно, что каждая река, от Онеги до Пясины, рано или поздно приведёт к Студёному морю, берег которого весь направлен с запада на восток, к тому морю, где Пустозёрск и Архангельск, где соболей можно тайком продать «немцам» и где есть пути в Россию. Туда же, можно полагать, стремились и охотники-таймырцы с горой своих песцов.

Но Хатанга тоже течёт в Студёное море — тут и должен был видеться беглецам способ обойти все остроги, заставы и таможни. Пройти от Хатанги до Пясины им, вероятно, казалось не сложнее, чем от Пясины до Енисея, а это, как они должны были слышать от старых людей, было когда-то выполнимо.

Карта 3. Фрагмент карты Ремезова, около 1670 г.Север снизу.

Нанесены реки: Лена с Жиганском и Якутском, Елец (Оленёк), Анабар, Хатанга, Пясина, Енисей с Туруханском и Таз с Мангазеей. Однако страна Таймыр отсутствует: изгиб берега между Пясиной м Хатангой намного уступает изгибу между Енисеем и Пясиной (тому выступу, где ныне посёлок Диксон). Слова Немина замоие — сокращение: на других экземплярах читается: Немирная самоедь [Миддендорф, с. 35], т. е. энцы.

Похолодание вынудило промысловиков и торговцев обратить свою активность к рекам Южного Таймыра, и мы видим очень быстрое проникновение их к морю Лаптевых. Среди причин этого историки справедливо называли желание обойти произвол приказчиков. Верно, но нельзя забывать и основного: все эти места были давно известны, но в документы попали лишь после запрета Ямальского волока в 1619 году (см. Очерк 1), когда таможенная служба сместилась из Мангазеи на восток.

Никто не знает, когда эти места были достигнуты русскими, но уже Исаак Масса, покинувший Россию в 1609 г., называл «огнедышащую гору» к востоку от Енисея, и она, в самом деле, есть — на речке Огнёвке, впадающей в Хатангскую губу [Скалой, 1951, с. 32]. Первое упоминание Хатанги в ясачной книге относится к 1611 году [Белов, 1956, с. 128].

В наши дни норильский издатель и краевед Станислав Стрючков пишет:

«Много веков назад на пясинских берегах начали селиться люди — русские переселенцы из западных районов страны, стремившиеся найти здесь долгожданную вольницу. […] к десяткам русских поселений на реке Пясине потянулись кочевники, тунгусы и самоеды в надежде на выгодный товарообмен. В результате ассимиляции (кровосмешения) этих народов с русскими образовался новый субэтнос — затундренные крестьяне, первое документальное упоминание о которых относится ещё к 1610 году. Кстати, затундрой в те времена называли всю территорию как Пясинской, так и Хатангской водной системы». ( Стрючков С. А. Затундра. Путевые заметки // Заполярный вестник (газета, Норильск), 2.09.2011).

Добавлю, что затундренные крестьяне вложили свой генофонд в формирование некоторых народов Таймыра [Народы России, с. 149, 285], а для этого они к 1600 году уже должны были расселиться по Южному Таймыру, включая Хатангу. И действительно, недавно в её низовье найдено бревно в русском срубе, росшее до 1585 года. Видимо, полагают авторы, это самая ранняя дата появления русских в низовье Хатанги [Мыглан, Ваганов, с 181]. Она могла послужить и местом отплытия ПСФ. Мысленно проследуем по ней.

* * *

Имея деньги, меха и обменный фонд, на Хете можно обзавестись товарами из Туруханска (мука, соль, порох, свинец) и кочами, построенными здесь же. На них можно сплыть вниз, в зимовье — оно первоначально называлось Пясинское и, вероятно, располагалось на месте нынешнего поселка Хатанга [Белов // ИПРАМ, с. 44]. Там, щедро заплатив приказчику (якобы из почтения, а на самом деле, дабы не проверял груз), можно пройти вниз. Приказчик вряд ли посмеет возражать ватаге с ружьями, а чтобы не послал он тайком гонца с доносом, нужно показать ему «грамоту». Но зимовать там нельзя — за зиму так или иначе содержимое кочей станет всем известно.

Зимовать можно только в совсем безлюдном месте, и таковое нашлось — это остров Большой Бегичев. На его юго-восточном берегу сто лет назад (1908 г.) Никифор Бегичев (о нем пойдёт речь в Повести) обнаружил избу с предметами XVII века (см. Прилож.3). Отсюда до мыса Фаддея при удаче можно пройти в одно лето, а можно и застрять во льдах, что показала ВСЭ через сто лет после ПСФ, показала при почти тех же условиях.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу