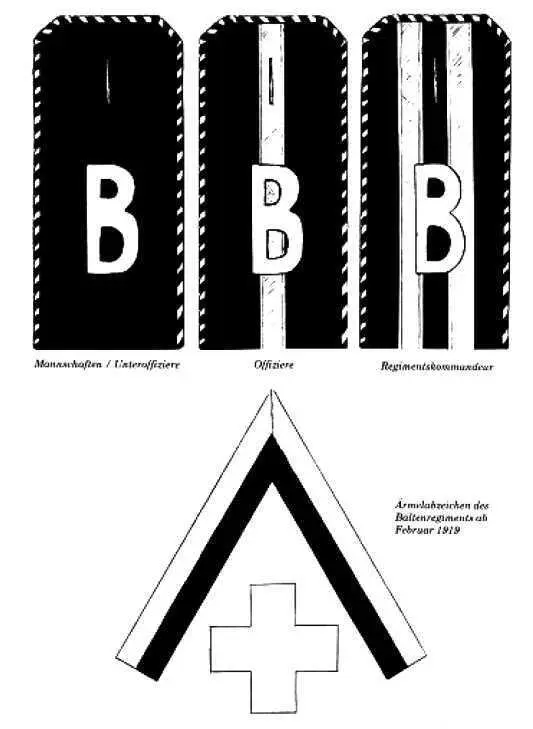

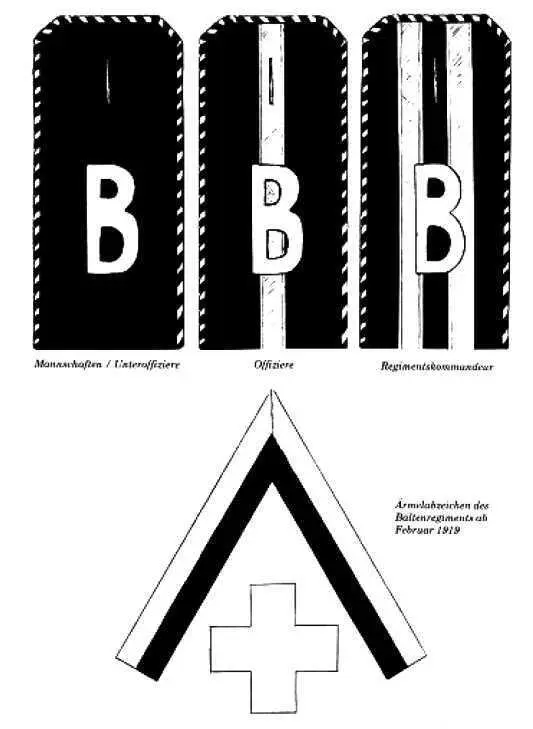

В Эстляндии (Эстонии) был сформирован добровольческий Балтийский батальон, вскоре преобразованный в Балтийский полк (Бальтенрегимент) под командованием бывшего полковника Царской Армии и Георгиевского кавалера Константина фон Вейса (Вайса), добровольцы которого носили черные погоны с черно-белыми выпушками (нижние чины) и белыми просветами (офицеры), а также бело-черные шевроны углом вверх с белым равноконечным крестом в основании шеврона на левом рукаве выше локтевого сгиба). В то же время в Лифляндии и Курляндии был сформирован Балтийский ландесвер (буквально: «Земская оборона» или «Краевая оборона», иногда не совсем точно именуемый в русскоязычной литературе, в том числе в воспоминаниях современников «ландсвером» или — например, в мемуарах баронессы С. В. Фрейтаг (Фрайтаг) фон Лорингофен — «ландвером»), а также «Охраной Прибалтийского (Балтийского) края». Инициатором создания Балтийского ландесвера, под названием «Рижского отряда охраны Балтийского края», выступил в октябре 1918 года русский морской офицер, капитан I ранга барон Г. Н. Таубе, ветеран Цусимского сражения.

Обучением всех балтийских добровольцев руководил русский офицер полковник П. фон Струве. Из командиров ландесверовских подразделений наибольшую известность снискали лейтенант барон Г. фон Мантейфель (Мантойфель) — Цеге, полковник барон В. Ф. Рар, капитан К. И. Дыдоров и др. В составе ландесвера имелись батальоны, составленные почти полностью из офицеров. Ротами и эскадронами командовали русские офицеры из остзейских немцев. Балтийским ландесвером первоначально командовал русский генерал барон фон Фрейтаг-Лорингофен (октябрь 1918 — январь 1919), затем — подполковник германской службы Эбергард фон дер Гаген (январь-февраль 1919), а с февраля 1919 года — немецкий майор Альфред Флетхер (Флетчер), сменивший на этом посту полковника фон Рихтера. Начальником штаба у Флетхера стал капитан Генрих Лотар граф цу Дона-Вилькюнен (Вилькинен).

В состав Балтийского ландесвера, кроме добровольцев из числа прибалтийских немцев, вошли также отряды русских белогвардейцев под командованием кавалергарда ротмистра Светлейшего князя А. П. Ливена (Либавский добровольческий стрелковый отряд) и капитана К. И. Дыдорова (общей численностью около 1000 штыков и сабель). Все эти части вооружались и снабжались co складов VIII германской армии, и снабжались, надо сказать, превосходно. В этом сходятся все современники, участники и очевидцы событий.

Формировавшиеся при VIII армии германские добровольческие части были сведены под командованием полковника Куммера в Железную бригаду — нечто вроде нашего российского Корниловского ударного отряда, имевшую даже знамя, похожее на корниловское — черное, с белой «мертвой (Адамовой) головой» (т. е. черепом с костями) прусского типа (в три четверти оборота) и девизом: «И ВСЕ ЖЕ» (нем.: UND DOCH). На значке командира Железной бригады был изображен на черном поле окруженный белым лаврово-дубовым венком и увенчанный двумя перекрещенными мечами под германской императорской короной белый щит с латинским крестом.

Все чины Железной бригады носили на головных уборах череп с костями, наряду с черно-бело-красными кокардами старой кайзеровской армии. Уже в январе 1919 года Железная бригада сражалась под Ригой с наступавшими большевицкими войсками. С середины января белые германские, балтийские и латышские части с трудом удерживали Виндавскую линию, последнюю пригодную к обороне позицию перед германской границей. На фронте общей протяженностью более 80 верст (линия Гольдинген-Шемеляны) Железная бригада имела 300 штыков и сабель, Балтийский ландесвер — 500, а единственный «белый» латышский батальон бывшего офицера Русской Царской Армии и Георгиевского кавалера подполковника Оскара Колпака (Оскарса Калпакса), сформированный в Южной Латвии — всего 200 штыков.

Совершенно новый поворот события приняли после назначения командиром Железной бригады германского майора Йозефа Бишофа. Начав службу в 166-м пехотном полку в г. Бич (Эльзас), он затем 8 лет прослужил офицером в Имперских охранных (то есть колониальных) войсках, первоначально в Германской Восточной, а позднее — в Юго-Западной Африке (нынешней Намибии).

В 1917 году Бишоф, будучи командиром 461-го пехотного полка, награждается высшим прусским военным орденом «За заслуги» (нем.: Pour le Merite) за успешное форсирование реки Серет. И, наконец, 16 января 1919 года германское командование поручило ему возглавить добровольческие части на Курляндском фронте. Его начальник, назначенный командующим VI (резервной) германской армией (VI резервным Корпусом) в Прибалтике генерал-майор граф Рюдигер фон дер Гольц, характеризовал майора Бишофа следующим образом:

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу