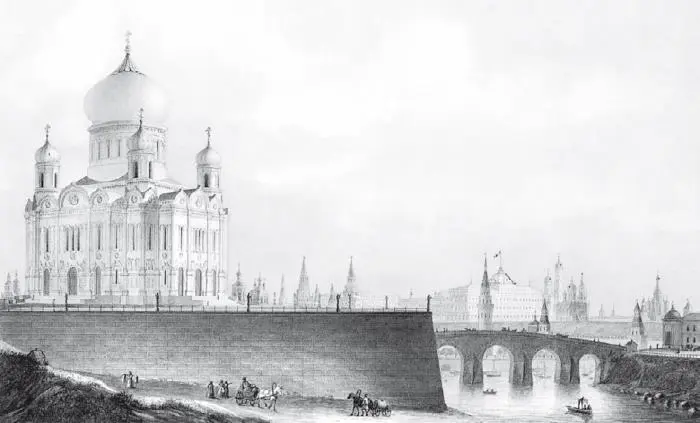

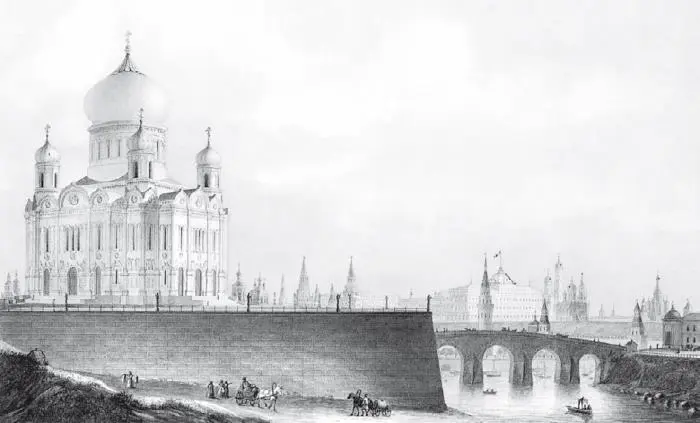

Но это взгляд от дома Перцова. А для Кремля храм исполняет юго-западную тему. Манифестирует Восточный Рим, втайне завидуя и Западному Риму. На два квартала отстоящий от Кремля, храм все равно причастен Боровицкой площади, стремится выйти к ней. На свой манер храм вычертил из занеглименского полумира юго-западную четверть, как если бы она еще нуждалась в средиземноморском ударении. (Того же ударения масштабная архитектура Музея изящных искусств на Волхонке.) Словом, на взгляд Кремля, храм целиком принадлежит Арбату, по столу которого всегда блуждал фантомный Кремль. Если дворцом арбатского кремля в конце концов стал дом Пашкова, то соборной церковью стал храм Спасителя.

Дом Перцова (слева) и храм Христа Спасителя.

Открытое письмо. Начало XX века

Храм Христа Спасителя и Кремль на акварели неизвестного художника 2-й половины XIX века

Возможен третий, лучший взгляд на храм: с ним расширяется, распространяется стесненный у неглименского устья форум. В этом смысле надобен не столько храм, сколько его торжественная площадь. Надобность эта настояла на сносе целых городских кварталов.

Началу города необходимо оглашение литературное.

Сказание для Боровицкой площади сложил Жуковский. Его «Марьина роща» (с подзаголовком «Повесть из старых времен») прямо, стилизаторски ставит себя в ряд Сказаний XVII века о начале Москвы. В их сказочном ряду она одна посвящена неглименскому устью. И трактует его как узел будущего города, а не как внешний угол городовой стены Кремля.

Жуковский поселяет по герою в каждой доле боровицкой карты, олицетворяет ими эти доли. Боровицкий холм увенчан теремом Рогдая, ищущего руки Марии, живущей за Неглинной в хижине и любящей Услада, живущего в Замоскворечье и отвечающего ей взаимностью. Холмы опять разобраны между мужским и женским.

Три превращаются в четыре, когда вернувшийся из странствия Услад находит в Занеглименье вместо Марии ее любимую подругу Ольгу с рассказом о пропаже героини.

И крест дорог читается легко: мышца Рогдая некогда служила Новгороду и готова послужить стольному Киеву, золотым видением которого Рогдай искушает Марию. Услад же путешествует, сопровождая своего наставника и благодетеля, старого Пересвета, чье имя воскрешает память святорусского Северо-Востока и степного Юго-Востока одновременно.

Ища Марию, Услад идет сквозь боровицкий терем; время и пространство претерпевают некую метаморфозу, чтобы герой нашел себя на Яузе близ места гибели Марии и убившего ее Рогдая. Соседняя роща получает имя Марьиной.

Все это, конечно, версия любовной жертвы во основание столицы. Царство треугольное, любовный треугольник.

Наша каланча, или Железное средокрестие

Три вокзала

НОВАЯ БОРОВИЦКАЯ

Три вокзала – Пирамидальная башня – Четвертый из трех

НЕПОЛНОТА

Московский всевокзальный круг – Юго-Запад

РУССКАЯ ТРИАДА

Вокзал-дворец – Вокзал-храм – Отступление о модерне – Вокзал-город – Триада

ПОВОРОТ СЦЕНЫ

Щусев – Образы Занеглименья – Образ земщины

КОНГЕНИАЛЬНО

Сокровище двенадцатого стула – Нарышкинский конструктивизм – Стена Москвы

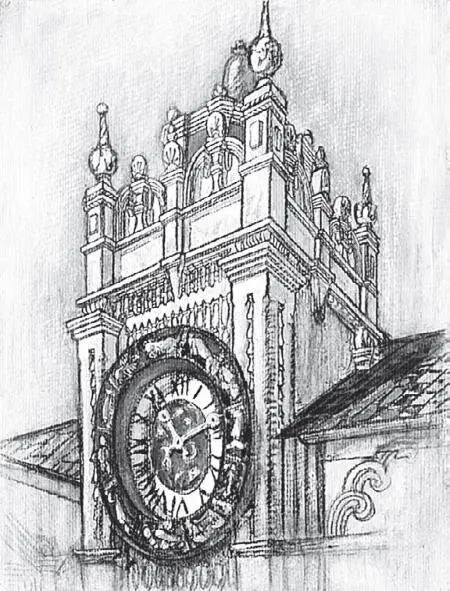

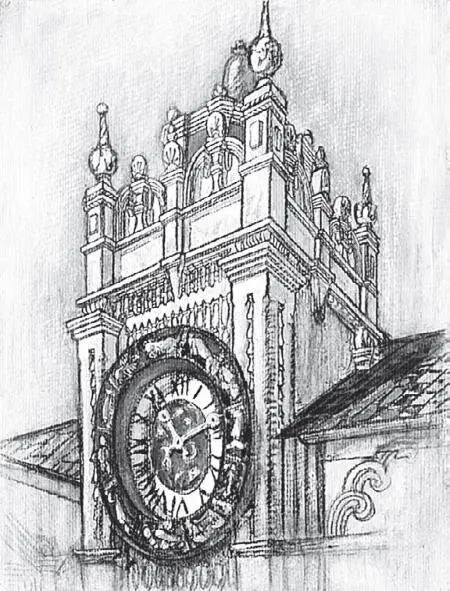

Проект часовой башни Казанского вокзала. Рисунок А.В. Щусева

Железные дороги нашли себе скрещение в Москве, условно порождающее город в условном месте. Сходство между башней Казанского вокзала и кремлевской Боровицкой башней неслучайно: площадь трех вокзалов, Каланчевская, и есть перепоставленная Боровицкая.

Перепоставленная в месте, назначенном при Николае I для первого вокзала, Николаевского. С ним на Каланчевку пришла балтийская дорога, аналог Знаменки.

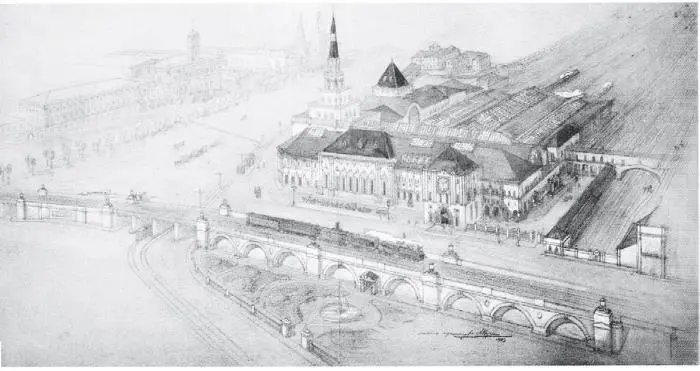

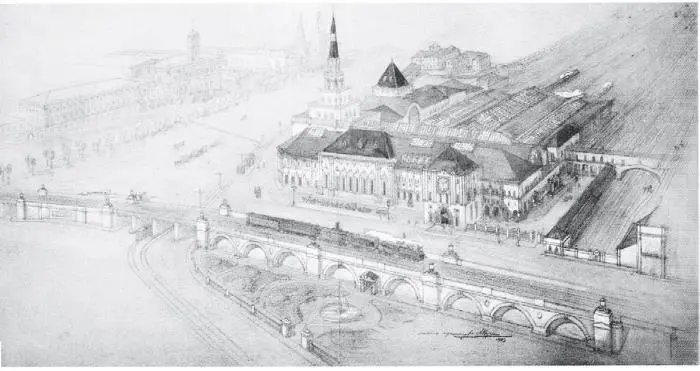

А.В. Щусев. Проект Казанского вокзала. Вид с высоты птичьего полета. 1913

Воротами Рязанского, ныне Казанского, вокзала открылся путь степной, юго-восточный, тождественный у Боровицкой площади дороге за мостом – Большой Полянке. Этот вокзал, решенный постановкой в длинный ряд самостоятельных по внешности палат, прообразует фронт замоскворецкой набережной.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу