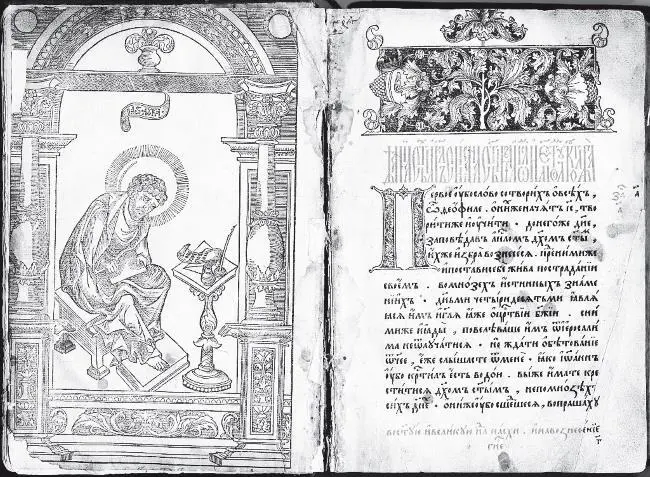

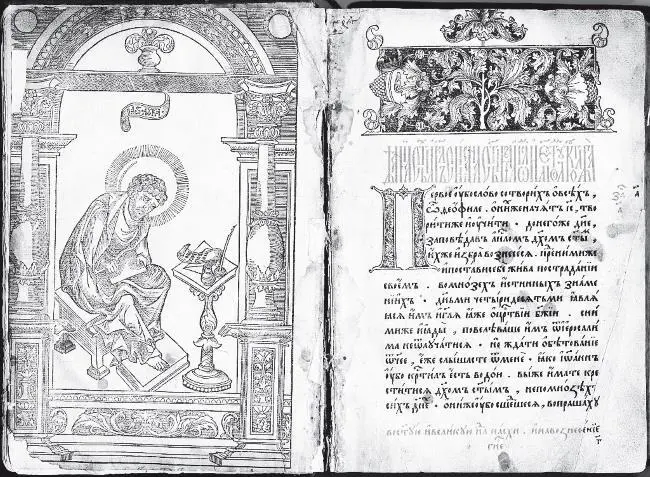

Фронтиспис и первая страница «Апостола» Ивана Федорова. 1564

Бесконечность этой зеркальной глубины перемножается на бесконечность, едва мы проникаем в содержание доски набора. Перед нами первый разворот «Апостола», где на фронтисписе изображен евангелист Лука, автор «Деяний». Известная иконография: апостол сидя держит на коленях лист и смотрит в свиток с письменами, лежащий на пюпитре. Монумент оказывается мирским отображением иконного канона.

Если принять набор и оттиск за зеркальные поверхности, мы встретим в них искомый, дважды преломленный взгляд Первопечатника, а в этом взгляде бесконечность: апостола в зеркальной комнате письмен.

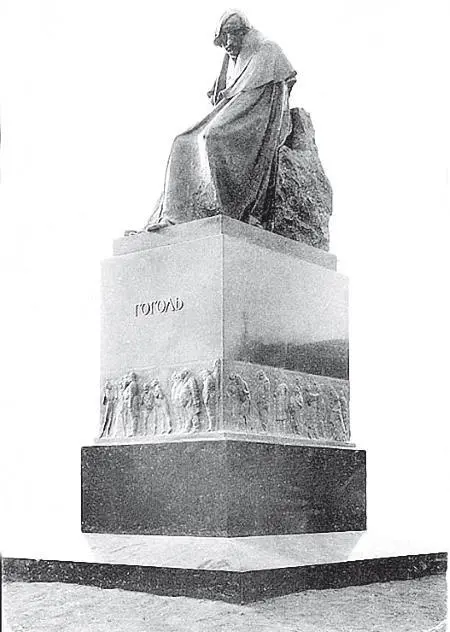

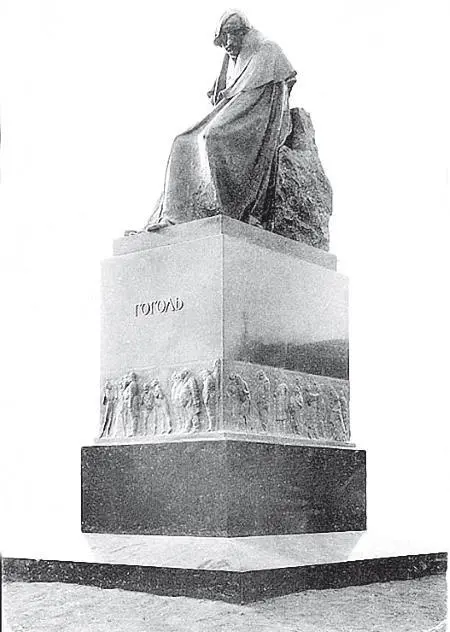

Встретить взгляд Гоголя ничто не возбраняет. Но сначала надо понимать, где мы встречаем самого изваянного Гоголя.

Комиссия о памятнике после неудачи конкурса поставила на одного Андреева. Лишь Валентин Серов, эксперт комиссии, был начеку, и не напрасно: Андреев водрузил на персонажа шляпу. Серов потребовал ее убрать. Из всех вещей, имеющих название, остались плащ и кресло или стул.

Те же две вещи названы Погодиным в рассказе о трагической минуте Гоголя (курсивы наши):

«Ночью во вторник (с 11 на 12 февраля) он долго молился один в своей комнате. В три часа призвал своего мальчика и спросил, тепло ли в другой половине его покоев. «Свежо», – отвечал тот. «Дай мне плащ , пойдем: мне нужно там распорядиться.» И он пошел со свечой в руках, крестясь во всякой комнате, через которую проходил. Пришед, велел открыть трубу, как можно тише, чтоб никого не разбудить, и потом подать из шкафа портфель. Когда портфель был принесен, он вынул оттуда связку тетрадей, перевязанных тесемкой, положил ее в печь и зажег свечой из своих рук. Мальчик, догадавшись, упал перед ним на колени и сказал: «Барин! Что это вы? Перестаньте!» – «Не твое дело, – ответил он, – молись!» <���…> Между тем огонь погасал после того, как обгорели углы у тетрадей. Он заметил это, вынул связку из печки, развязал тесемку и уложил листы так, чтобы легче было приняться огню, зажег опять и сел на стуле, перед огнем , ожидая, пока все сгорит и истлеет».

Памятник Гоголю на Пречистенском бульваре.

Открытое письмо

В эту минуту и застал его, не ведая, Андреев при помощи Серова. Вернее, среди длящегося по Андрееву писательского кризиса Серов нащупал, тоже долгую, минуту кульминации. Благодаря обоим Гоголь сел не на бульваре, а на стуле в доме, завернувшись в плащ.

Перестановка монумента к дому предвидена снятием шляпы, как если бы сам Гоголь снял ее, входя в свой дом. (Памятник Пушкина тоже снял шляпу и держит ее в руке. Похоже на одну из пушкинских подсказок Гоголю, помимо «Мертвых душ» и «Ревизора». Кстати, именно на Пушкинском празднике 1880 года, приуроченном к открытию опекушинского монумента, родилась идея праздника и монумента гоголевских.)

Памятник Гоголю у дома Гоголя. Фото Р. Штильмарка. 1960-е

Встретив взгляд Гоголя, зритель становится горящей рукописью. В лучшем случае слугой, просящим не сжигать ее. Минутой раньше поджигатель держал листы в руках; это была еще волнухинская композиция.

«В свет или В источник света»

Первопечатник сотворяет книгу – Гоголь ее уничтожает. Это так ясно, что монументы кажутся стоящими друг против друга. Два пути рукописи – в оттиск и в огонь, «в свет или в источник света». На точке выбора стоят герои.

Или герой, один, раздвоенный. Сначала торжествующий, в итоге побежденный. То работник, перехвативший волосы тесемкой, чтобы не мешали, то завершивший все труды и прячущий лицо в упавших волосах. То занятый в обе руки, а то не знающий, куда их деть. Рука, державшая перед глазами лист, отведена назад после того, как кинула его в огонь; рука, державшая доску, возможно, бросила ее дровами в печь. И спряталась под драпировку, проступая напряженной кистью. Вместо полистного типографирования – огонь, кормящийся листами.

Гоголь Андреева – словно пародия Первопечатника, гримаса. Причем гримаса и пародия изрядно гоголевские.

«Но и Фальконе «измарал бы дело», – продолжим мы словами Розанова, – будь перед ним поставлена тема: «памятник Гоголю.»

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу