Суеверные солдаты-строители и насильно привлеченные к строительству города тептяри, черемисы и бобыли меж собой говаривали: «На костях учрежденный град — покою знать не будет!»

«Стройка сия греховна! — вторили им другие. — Бежать отсель надоть!» Не выдержав каторжного труда, под влиянием суеверных представлений о недопустимости строительства града на костях человеческих, многие бежали. Скрывались в бескрайних киргизских степях. Ловили их специально созданные команды. Неплюев разрешил им беглецов грабить, скот отнимать, жен и девок на усладу брать в собственность.

Таким образом, согласно легенде, наш город был основан на костях воинов кочевого племени. Проходя по улице Выставочной, на которой расположено здание бывшей ВДНХ, а ныне — зал Областной филармонии, глядя на телевизионную вышку и здание райвоенкомата, постоянно вспоминаю, что когда-то здесь находилось первое городское кладбище, что где-то здесь покоился прах моего деда Александра, выброшенный в неизвестном направлении строителями этого района города. Выброшенный вместе с тысячами лежавших здесь костей наших предков...

Такая же участь постигла и монастырское кладбище, и кладбище, расположенное между улицами Терешковой и проспектом Победы, Рыбаковской и 4-й горбольницы. В годы войны здесь шумел «толкучий» рынок — на могильных холмиках местные «купцы» раскладывали свой незатейливый товар. Говорят, что уже в наши дни была сделана еще одна попытка начать снос еще одного городского кладбища с организацией на том месте сквера! Кощунство не состоялось!

Вспоминая это предание, невольно думаешь, как велика преемственность взглядов на прошлое у некоторых наших архитекторов и градостроителей: строить город и его районы на костях умерших...

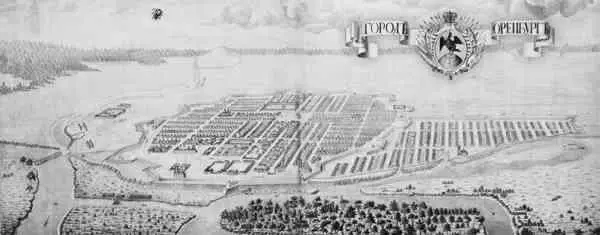

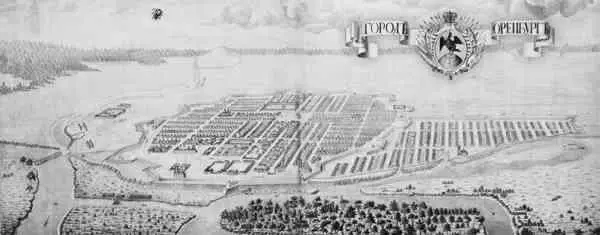

План-панорама крепости Оренбург.

Областная выставка достижений народного хозяйства (ныне — областная филармония) — возведена на месте городского кладбища в 1956 г.

Почему Беловку — «Беловкой» прозвали

В знойной степи строилась крепость, строился и город. Его жителям тягостно было переносить «оренбургский дождик», когда не было спасения от зноя и пыли, когда песок хрустел на зубах...

Военный губернатор граф Эссен первым решился вступить с природой в бой — он потребовал от всех домовладельцев перед своим домом иметь палисадник, а каждому жителю «мужского полу», начиная с двенадцати лет, высадить определенное количество деревьев и ухаживать за ними. За выполнением своего приказа следил очень строго. Но растить деревья было трудно — городу не хватало воды. Эссен даже подумывал об устройстве водопровода...

Изнуренные зноем и пылью жители тянулись к реке, к живительной прохладе, в Зауральную рощу. Но та была не благоустроена. Эссен приказывает инженеру генерал-майору Бикбулатову возглавить работы по реконструкции Зауральной рощи — проложить аллеи, произвести подсадку деревьев, выбрать и «облагородить» места под общественные пляжи. Его стараниями Зауральная роща вскоре становится любимейшим местом отдыха горожан. И на долгие годы! В выходные и праздничные дни здесь звучала музыка военных оркестров, посетителей веселили специально отобранные солдаты-песенники. Каждое лето «европейский» берег узеньким свайным мостом соединялся с «азиатским». Рядом с мостом была устроена купальня, здесь же выдавались прогулочные лодки. От широкой аллеи, ведущей к Большой поляне, была проложена целая сеть более мелких. И все они солдатами регулярно посыпались песком. Вдоль сохранившейся и поныне Старицы идет аллея, обсаженная деревьями, по преданию — высаженными еще при Эссене. Крутой, обрывистый берег тоже подвергся реконструкции — по нему к Уралу был сделан крутой спуск-лестница. Чуть левее, прямо от Елизаветинских ворот, ныне не существующих, шла лестница, состоявшая из отдельных маршей в шесть-восемь ступеней и промежуточных площадок между ними для отдыха. Остатки этого спуска, сильно поврежденные и в захламленном виде, сохранились и поныне. В годы Великой Отечественной войны он был еще в числе действующих. Женщины и дети, тяжело нагруженные дарами бахчевых и картофельных делянок, поднимались по нему «в гору». Параллельно этой лестнице, чуть правее, шла пешеходная тропа, по которой велосипедисты тянули вверх свою огородную поклажу.

Читать дальше