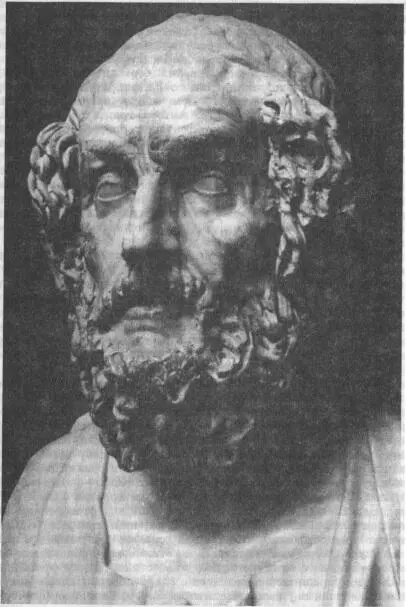

Рис. 4. Гомер. Римская копия с греческого оригинала. Ватиканский музей. Рим

Сходное представление о северных соседях Фракии было у Гесиода, поэта рубежа VIII—VII вв. В небольшом фрагменте из его утраченной поэмы описаны злоключения фракийского царя Финея; мучившие слепого царя крылатые божества гарпии увлекли его «в землю млекоедов, что домы имеют в повозках». [19] Страбон, VII, 3, 9.

В основе описаний северных соседей фракийцев у Гомера и Гесиода лежат рассказы мореходов-первооткрывателей берегов Понта. В те времена греки не совершали дальних сухопутных путешествий, да и позже всегда предпочитали морские пути.

Первые письменные сведения о северо-восточном побережье Понта содержатся также у Гомера. В начальных стихах одиннадцатой песни «Одиссеи» речь идет о входе в Аид в стране киммерийцев, которых большинство современных исследователей локализуют на Керченском полуострове и Северном Кавказе.

Плавание по Черному морю было сопряжено в древности с величайшими опасностями. По сравнению со Средиземноморьем здесь гораздо чаще дули сильные ветры, бушевали бури, не было спасительных в ненастье островов, столь многочисленных у берегов родины греков, наконец, водовороты и сильные течения в проливах затрудняли вход в Черное море. Неудивительно поэтому, что греческие мореплаватели VIII—VII вв., выходя из Боспора Фракийского, ощущали себя за пределами обитаемого мира, в просторах безбрежного океана, омывающего со всех сторон сушу. Такое представление, как замечает Страбон, [20] Он же, I, 2, 10.

запечатлено в поэмах Гомера. Недаром поэт поместил вход в Аид в стране киммерийцев на отдаленных берегах Понта.

Итак, на ранних этапах знакомства с Черным морем греки полагали, что они вышли в Океан или в огромное неизведанное море. Отсюда и произошло название Понт, море вообще, в отличие от других известных в то время морей, например Икарийского и Фракийского. Однако и позднее, на протяжении всей античности, когда Понт уже имел свое собственное определение — сначала Аксинский, а затем Евксинский, Черное море часто называли Понтом.

После того как греческие мореплаватели, освоив южные, восточные и западные берега, прошли вдоль северного побережья Черного моря, они поняли, что это замкнутое водное пространство, а не безбрежный океан, и подобно другим морям оно должно иметь свое определение. Так появилось прилагательное «Аксинский», то есть «Негостеприимный». Оно вполне отвечало впечатлению греков о суровом северном море и обитателях его берегов. Название было заимствовано у местных ираноязычных племен, в число которых входили киммерийцы и скифы. Иранское слово axaina, означающее темно-синее или черное (море), греки по созвучию, понятному с точки зрения их родного языка, истолковали как αξεινος — негостеприимный, что соответствовало их первому впечатлению. [21] Этот вывод известного лингвиста М. Фасмера вошел в число общепризнанных достижений индоевропейской этимологии. Абаев В. И. Скифский язык. Осетинский язык и фольклор. Т. 1. М.; Л., 1949. С. 158.

Заимствование названия моря, еще не известного Гомеру, произошло в VII в., но наиболее древние сохранившиеся литературные свидетельства об этом названии не старше V в., когда уже утвердилось наименование Понт Евксинский. Геродот, например, пользуется исключительно последним наименованием, а иногда пишет Понт без определения. Старое же название обычно использовали поэты, излагая древние мифы.

В четвертой Пифийской оде Пиндар, повествуя об аргонавтах, специально избрал вышедшее из каждодневного употребления наименование Понта Аксинский. [22] Пиндар. Пифийские оды, IV, 203.

Теми же соображениями руководствовался Еврипид в трагедии «Ифигения в Тавриде». Он четырежды назвал Понт Аксинским и каждый раз в связи с побережьем Крыма, где эллинов подстерегали враждебные племена тавров. [23] Еврипид. Ифигения в Тавриде, ст. 218, 253, 341, 438. Эпитет «Аксинский» несет здесь двойную нагрузку, обозначая имя собственное и характеризуя берега моря, где вдали от родины страдала Ифигения.

Эллины быстро забыли иранские истоки происхождения наименования моря. Истинную этимологию смогли установить лишь лингвисты XX в. Древние же авторы полагали, что определение родилось у самих греков при знакомстве с обитателями побережья. По утверждению Плиния, «Понт Евксинский прежде из-за негостеприимной дикости назвался Аксинским», а Страбон объяснял наименование бурями, бушующими на этом море, и «дикостью окрестных племен, особенно скифов», которые приносят в жертву чужестранцев, поедают их мясо, а из черепов делают кубки. [24] Плиний Старший, VII, 11; Страбон, VII, 3, 6.

Здесь скифами собирательно названы многие племена Северного Причерноморья с различными обычаями: ведь принесение в жертву чужестранцев было характерно для тавров, а людоедством отличалось лишь одно племя андрофагов. [25] Геродот, IV, 103, 106.

Читать дальше