Геродот, посетивший многие города Эллады, осматривал разные храмы. В начале «Истории» он описал золотые и серебряные сосуды в сокровищницах Дельф и Коринфа [454] Геродот, I, 14.

и в следующих книгах не раз упоминал подобные достопримечательности. О том, как ценились их художественные достоинства, можно судить по «Естественной истории» Плиния: он назвал имена знаменитых греков, делавших чеканные серебряные вазы. Самым лучшим из них считался Минтор. Четыре его вазы в 356 г. погибли во время пожара храма Артемиды Эфесской, причислявшегося к семи чудесам света. В храмах Родоса во времена Плиния показывали чаши других известных мастеров Акраганта, Боэта и Миса. Первый славился изображениями охоты, а другому мастеру, Фракиду, особенно удавались батальные сцены. [455] Плиний Старший, XXIII, 55.

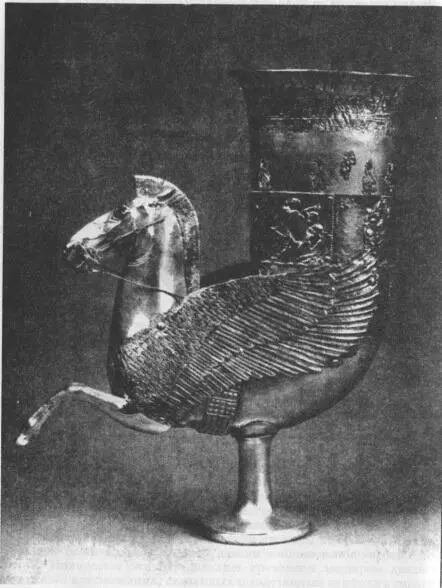

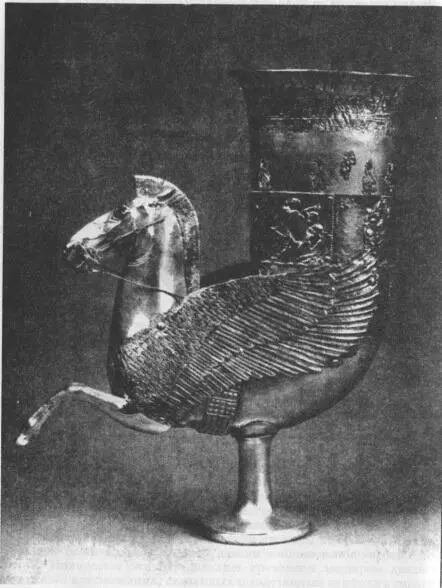

К настоящему времени сохранилось очень немного металлических сосудов работы выдающихся греческих художников. Среди них серебряный с позолотой ритон V в. с фигурой крылатого Пегаса из раскопок на Северном Кавказе (рис. 50) и бронзовый кратер IV в. со сценами мифа о Дионисе и Ариадне, найденный в Дервени близ города Фессалоники на севере Греции. Первый считается работой афинского мастера, второй — коринфского.

Рис. 50. Серебряный ритон V в. Найден на Северном Кавказе. Музей искусства народов Востока. Москва

В ряду этих редких сосудов почетное место занимает серебряная амфора из Чертомлыцкого кургана (рис. 33—38) — произведение выдающегося мастера IV в. Как и кратер из Дервени, Чертомлыцкая амфора — сосуд типично греческой формы, предназначенный для вина. В горло амфоры вставлено ситечко для процеживания, а в нижней части сделаны три небольших отверстия с ситечками. Отсюда вытекало процеженное вино, когда вынимали пробки, висевшие на цепочках; отверстия были оформлены в виде львиных головок и головы крылатого Пегаса. Как и на кратере из Дервени, декор амфоры сочетает чеканные рельефы и отдельно выполненные, а затем напаянные скульптурные фигурки (на фризе скифы и кони, а также головы львов и Пегаса). Эти фигурки были позолочены, так что цветовая гамма амфоры перекликается с упомянутым серебряным ритоном с позолоченным Пегасом и чашей из Гаймановой могилы (рис. 42).

Кроме фриза со сценами из жизни скифов, декор амфоры выполнен в традициях греческого искусства. Фриз отделен от остальной части тулова греческой плетенкой, а ниже мы видим пальметты, стилизованные бутоны лотоса, листы арацеи, головки львов и Пегаса. У горла амфоры — пояс со сценой терзания лошади грифонами. Его, как и другие сцены терзания животных (на пекторали, обкладках мечей и др.), обычно стремятся связать исключительно со скифской мифологией. Однако этот мотив хорошо известен в греческом искусстве; он встречается не только на металлических сосудах, но и на резных камнях, монетах и мозаиках.

Весьма показательна в этом плане золотая фиала со сценами терзания зверей из кургана Солоха. Если бы не греческие надписи на сосуде, его с уверенностью сочли бы исполненным по заказу скифов на сюжеты их мифов, тем более что золотая фиала в царском погребении рассматривается как один из символов царской власти.

Между тем сосуд сменил по крайней мере трех хозяев, двое из которых были греками. По просьбе первого из них на гладком краю чаши была выбита надпись: «Гермон подарил эту чашу Антисфену на память о празднике Элевтерий». Затем новый владелец стер первоначальную надпись и начертал новую, сейчас не поддающуюся связному прочтению, так как третий владелец, по-видимому скиф, старался уничтожить обе надписи, что ему не полностью удалось. [456] Манцевич А. П. Гребень и фиала из кургана Солоха // CA. 1950. № 13. С. 226—232.

На рельефе фиалы, сделанной вдали от Северного Причерноморья, греческий мастер представил борьбу зверей: львы и пантеры терзают лань и лошадь. Пятна на шкуре пантеры изображены группами точек, так же, как это сделано на пекторали и золотой обкладке меча из Толстой могилы.

Возвращаясь к Чертомлыцкой амфоре, отметим, что из трех поясов ее декора лишь средний со сценами укрощения коней можно с уверенностью связать исключительно с фольклорными скифскими сюжетами. Греческие амфоры были распространенными сосудами в быту скифов, которые использовали их не только для вина. На пекторали видно, как дояр затыкает амфору с только что надоенным молоком. Сосуд изображен настолько детально, что можно определить место его производства — Гераклея Понтийская (рис. 41). Из этой греческой колонии на южном берегу Черного моря в Северное Причерноморье ввозилось много недорогого вина, поэтому обломки таких амфор часто встречаются на античных городищах и в скифских погребениях. Форма сосуда относится к первой половине—середине IV в., так что по этой детали хорошо датируется время изготовления пекторали.

Читать дальше