«Еще война длилась, — писал декабрист Александр Бестужев, — когда ратники, возвратясь в домы, первые разнесли ропот в классе народа. Мы проливали кровь, говорили они, а нас опять заставляют потеть на барщине. Мы избавили Родину от тирана, а нас опять тиранят господа».

В огне освободительных войн рождались и зрели новые понятия. Ощутив меру своих сил, народ осознал и свое право на свободу. И 30 июля 1814 года в столицу вернулись уже не те воины, которые покидали ее два года назад.

Начиналось десятилетие жизни Петербурга, которое сегодня именуется декабристским.

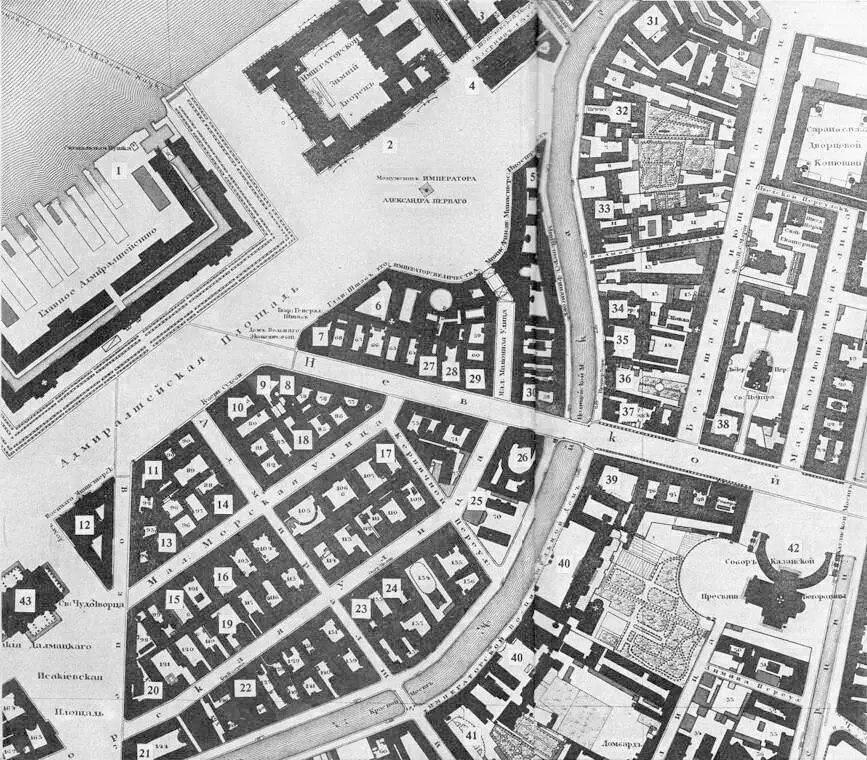

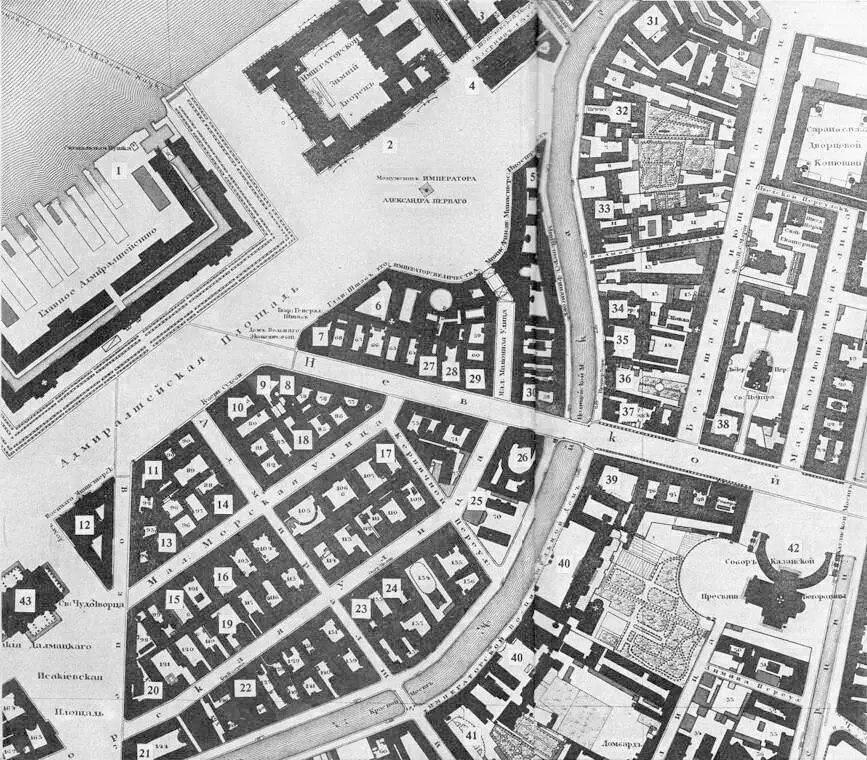

Первая Адмиралтейская часть

1. Главное Адмиралтейство.

2. Зимний дворец.

3. Шепелевский дом, где жил В. А. Жуковский.

4. Экзерциргауз.

5. Министерство иностранных дел, министерство финансов, архивы.

6. Главный штаб.

7. Вольное Экономическое общество.

8. 2-ое почтовое «приемное место».

9. Гостиница «Лондон».

10. Губернские присутственные места.

11. Большой мещанский клуб («Шустер-клуб»).

12. Дом А. Я. Лобанова-Ростовского. Военное министерство.

13. Дом С. С. Уварова. «Арзамас».

14. Ресторан Андрие-Дюме.

15. Дом, где жил А. Х. Бенкендорф.

16. Дом С. В. Салтыкова.

17. Гостиница «Париж».

18. Аптека Х. Типмера.

19. Диорама Лекса.

20. Малый мещанский («Американский») клуб.

21. Дом А. А. Гунаропуло. Врачебная управа («Физикат»). Музыкальный магазин Брифа. Общество освещения газом Петербурга.

22. Генерал-губернаторский дом.

23. Дом, где жил А. С. Пушкин (1832–1833 гг.). Магазин мод Мальпар.

24. Обер-полицеймейстерский дом.

25. Панорама г-жи Латур «Париж в 1814 году».

26. Дом А. И. Коссиковского, где жили Н. И. Греч, А. С. Грибоедов. Ресторан Талон-Фельет. «Танцевальное собрание». Театр света г-жи Латур.

27. Дом, где жил М. А. Милорадович.

28. Контора для приискания домов, дач, квартир.

29. Английский магазин.

30. Кондитерская С. Вольфа и Т. Беранже.

Вторая Адмиралтейская часть

31. Дом С. Г. Волконской. Последняя квартира А. С. Пушкина (1836–1837 гг.).

32. Певческая капелла. 3-е почтовое «приемное место».

33. Минералогическое общество.

34. Реформатская церковь.

35. Демутов трактир.

36. Придворная больница.

37. Голландская церковь с домами. Голландский магазин. Музыкальный магазин Брандуса и Кº. Книжная лавка Ф. Белизара.

38. Церковь Св. Петра лютеранская с домами. Книжная лавка А. Ф. Смирдина. Магазины: «Благовонных товаров» Герке, «Ситцев» Битенпажа, музыкальный К. Рихтера.

39. Дворец Строгановых.

40. Воспитательный дом.

41. Училище глухонемых при Воспитательном доме.

42. Собор Казанской Божией Матери.

43. Собор Св. Исаакия Далмацкого.

«Строгий, стройный вид»

Когда в 1811 году юный Пушкин впервые увидел Петербург, над северной столицей стоял шум от сердитых молотов каменотесов и веселых плотничьих топоров. С длинных барж выгружали на берег бревна и гранитные глыбы. Скрипучие телеги везли кирпич…

Город строился и разрастался.

Все ширилось кольцо невзрачных окраинных строений: фабрик, амбаров, складов, наскоро сколоченных бараков.

И все наряднее становился центр столицы. Первые десятилетия XIX века — время, когда грандиозные петербургские ансамбли обретали свой завершенный вид. При жизни Пушкина окончательно сложился тот парадный, величественный облик северной столицы, который поэт увековечил в «Медном всаднике»:

…юный град,

Полнощных стран краса и диво,

Из тьмы лесов, из топи блат

Вознесся пышно, горделиво…

Темного леса в центре города Пушкин уже не застал, но он видел болотистые луга, на которых паслись коровы, видел огороды и поросшие травой пустыри. На его глазах здесь поднимались дворцы и башни. Пушкин оказался свидетелем того, как удивительно быстро преображался город. Возвращаясь сюда после долгих перерывов, он тем острее мог заметить стремительность перемен. Целые кварталы города исчезали — для него это происходило как бы мгновенно, — и на их месте возникали новые. Изменения эти становились частью его собственной жизни.

Читать дальше