Сперва шумерам защитой служили сами болота, среди которых они жили. Но позднее, по мере осушения болот, защитная роль их все уменьшалась. А ведь еще в течение долгого времени даже города-соседи считались врагами: каждый из них стремился захватить другой и подчинить его своей власти.

Воздвигнутая Гильгамешем городская стена, снабженная бойницами, сторожевыми башнями, оказалась очень нужной. Царь города Киш, Агга, потребовал, чтобы мужчины Урука вышли рыть канавы-водоемы. Когда же они воспротивились этому, то «не прошло и пяти дней, не прошло и десяти дней», как Агга осадил город.

Осадить-то осадил, а захватить не смог. Более того, сделавшие вылазку жители Урука захватили в плен самого Аггу; только благодаря милости Гильгамеша остался он в живых и смог вернуться домой.

Группа людей, готовящихся к жертвоприношению. Двадцать одну такую фигуру выкопали из-под развалин, храма на холме Асмар, вблизи одного из притоков Тигра. Каждая фигура держит маленький сосуд.

Имена Гильгамеша и Агги упомянуты в знаменитом шумерском «Списке царей», который был сделан около 2100 года до нашей эры и выкопан — спустя четыре тысячи лет — как раз из-под развалин Урука. Это весьма интересный документ не только потому, что написан клинописью и делит царей на тех, кто правил до и после потопа, но и потому, что время царствования первых тридцати — тридцати пяти поколений указано в нем неимоверно долгим. В этом списке приведены цари: Энмелуанна из Бадтибиры, который сидел на троне 43 200 лет, Алалгар, царствовавший 36000 лет, Думузи и другие, правившие по 28800, 21000, 18600 лет. После потопа, как видно, богоподобные шумерские цари умирали более молодыми, но все же Этана, царь города Киш, первым объединивший страну, правил 1560, Агга — 625, а Гильгамеш — 126 лет.

Долгое время ученые не верили в реальность существования этих царей, пока раскопки не дали непосредственного доказательства жизни некоторых из них; были найдены современные им предметы из металла, камни, плиты с их именами. Конечно, долгая жизнь их — продукт позднейших легенд, но существовать они существовали на самом деле, и Гильгамеш, и Агга, и многие другие.

И потоп тоже был?

Был и потоп, хотя и не тот, заливший всю землю и дошедший до Арарата, о котором говорится в Библии. Но нам известно, это доказано раскопками, что страшной силы морской прилив залил значительную часть страны. Созданию легенды о потопе способствовали и опустошительные наводнения — гигантские разливы рек, смывавшие с лица земли города чуть ли не со всем населением. Так что библейская легенда имеет под собой реальную основу, ведь праотец иудеев, Авраам, по преданию, перекочевал вместе со своим народом с земли Шинеар, т. е. Шумер, на северо-запад, чтобы вести жизнь пастухов, кочующих по травянистым степям.

Львица, охотящаяся на оленя. Резьба по камню. Город Киш, до 2500 г. до н. э.

Народ Авраама унес с собой один из вариантов древнего предания о потопе, которое затем, преобразовываясь на устах потомков, попало позднее в священное писание на древнееврейском языке.

Смысл легенды, однако, не изменился. В эпосе о Гильгамеше мы читаем, что любимец богов, благочестивый человек, которого в эпосе зовут не Ной, а Утнапишти, а в более древних отрывках на шумерском языке — Зиусудра, заблаговременно был предостережен богом: он должен построить корабль. Корабль он построил и даже поселился на нем:

Нагрузил его всем, что имел я,

Нагрузил его всем, что имел серебра я.

Нагрузил его всем, что имел я злата,

Нагрузил его всем, что имел живой я твари,

Поднял на корабль всю семью и род мой,

Скот степной и зверье, всех мастеров я поднял.

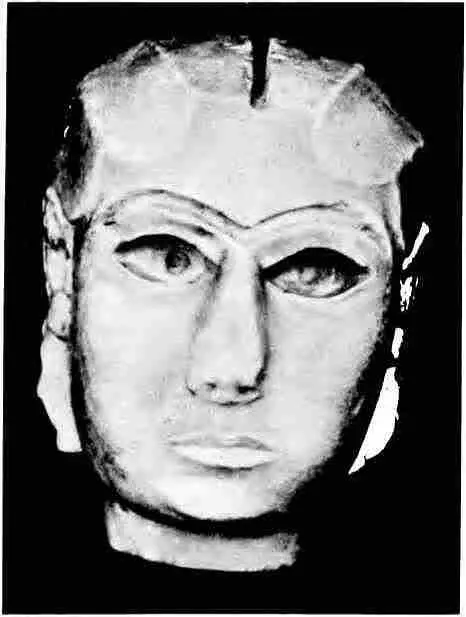

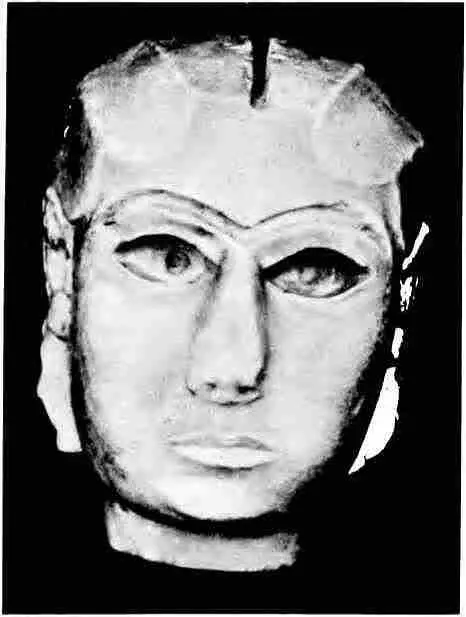

Женская голова из белого мрамора. Урук, около 3000 г. до н. э. Первоначально имела волнистый парик из тонкой золотой пластины и глаза из цветных полудрагоценных камней. И парик, и глаза пропали. Тело, к которому в свое время относилась голова, было вырезано из дерева.

А потом началась буря, которая заставила реки выступить из берегов, вырывала сваи, прорвала дамбы, валила стены, а ревущий южный ветер гнал морские валы на землю, на рушащиеся города и спасающихся бегством людей. Затем ураган утих, но вода все еще покрывала землю. Первые две птицы, выпущенные из ковчега, голубь и ласточка, вернулись обратно, только выпущенный третьим ворон исчез вдали.

Читать дальше