В его правление выступают на историческое поприще два великих лица: преподобный Сергий и митрополит Алексий; первый при нем основывает свой Троицкий монастырь, а второй готовится в Богоявленском монастыре вступить на Кафедру всероссийских митрополитов.

Св. Алексий митрополит, по стенописи Успенского собора.

В 1352 году Россию посетила страшная гостья — «черная смерть», занесенная в Европу из Индии чума. Она обошла всю Россию и появилась в Москве. Для характеристики ее опустошительности летопись указывает на то, что в Белозерске и Глухове во время чумы не осталось ни единого человека — все до одного перемерли. Чрезвычайно заразительная болезнь обнаруживалась кровохарканьем; кожа умирающих сплошь покрывалась темными пятнами; на третий день следовала смерть. По словам летописи, священники не успевали отпевать покойников. Каждое утро они находили по 20–30 мертвецов в своих храмах и затем опускали по 5-10 трупов в одну могилу. Вследствие прилипчивости язвы, многие стали убегать от умирающих, даже самых близких людей; но было довольно и таких, которые показывали самоотвержение и страх Божий и до конца служили умиравшим. Церкви и монастыри в это время, по духовным завещаниям, на помин души умиравших, обогатились всякими вкладами и земельными имуществами. В марте 1353 года скончался митрополит св. Феогност и погребен в Успенском соборе (в приделе вериг апостола Петра), «об едину стену с митрополитом Петром Чудотворцем». Едва минули «святительския сорочины», как в полном цвете лет тридцати шести скончался и великий князь, успев перед смертью постричься и принять схиму под именем Созонта.

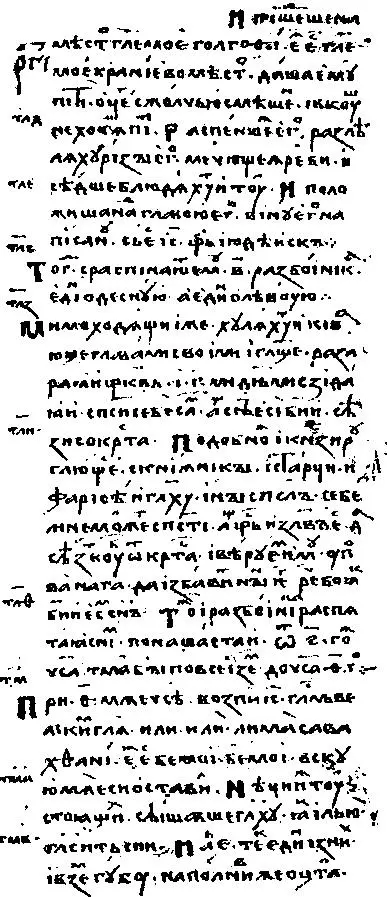

Из рукописи св. Алексия «Новый завет»

В это княжение впервые появляется в Москве тряпичная бумага, начинающая заменять пергамент. На этом новом материале написан договор Симеона с братьями и его духовное завещание. Приводим отрывок из этой грамоты. Достойна глубокого внимания заповедь умиравшего: «слушать владыки Алексея и старых бояр, дабы не престала память родителей наших и наша, и свеча бы не угасла».

К этой грамоте привешена серебряная позолоченная печать; она на одной стороне имеет изображение св. Симеона с соответствующей надписью; на другой стороне слова: «печать князя великаго Семенова всея Руси».

По смерти великого князя Симеона Иоанновича Гордого на московский престол вступает его брат Иоанн II, по выражению летописи, «христолюбивый, кроткий, тихий и милостивый». Слабый здоровьем, он не походил характером ни на отца своего Калиту, ни на брата своего. Если в Москве «не погасла свеча, и не престала память его родителей», о чем заботился в своем духовном завещании Симеон Гордый, то это зависело оттого, что вокруг московского князя и его стола дружно и деятельно сплотились митрополит Алексий и старые бояре московские.

Печать Симеона Гордого

Печать митрополита Алексия.

Особенно важна была церковно-государственная поддержка князю со стороны владыки св. Алексия. Крестный сын Иоанна Даниловича, постриженник старшего брата преподобного Сергия, настоятеля московского Богоявленского монастыря Стефана, св. Алексий за свой ум и книжность поставлен был митрополичьим наместником и епископом Владимирским, и митрополит Феогност при жизни своей избрал его своим преемником на митрополичьей кафедре. Получив в Царьграде от патриарха поставление в митрополиты, св. Алексий, как проницательный и усердный русский патриот, более своего предшественника, грека, способствовал укреплению могущества Москвы и сделался первосоветником и руководителем мягкого характером Ивана Ивановича в делах политических. Воскресенская летопись, в 1357 году, говорит, что когда св. Алексий 18 августа, готовясь к путешествию в Золотую орду для исцеления Тайдулы, стал служить молебен у гроба святителя Петра, «се тогда загореся свеща сама собою у гроба Чудотворца Петра; митрополит же, пев молебен со всем клиросом, и свечу ту раздроби и раздасть народу на благословение, и того же дни поиде в орду». Исцелив в орде жену хана Чанибека от слепоты, первосвятитель получил в дар татарский конюшенный двор в Кремле, где он после построил Чудов монастырь, привез из орды перстень Тайдулы (он имел значение печати, на коей был изображен дракон), хранящийся и теперь в патриаршей ризнице, и грамоту, освобождавшую все русское духовенство от податей.

Читать дальше