Псковичи с негодованием узнали о сдаче Новгорода. Они не собирались уступать. В мае послали в Москву челобитные, в которых требовали, чтобы их служилых людей не брали в Москву и замосковные города, не вызывали псковичей на суд в столицу, а судили бы во Пскове воеводы вместе с земскими старостами и выборными. Правительство ответило категорическим отказом и послало на Псков того же Хованского. Псковичи занялись укреплением города.

Хованский с войском подошел сюда в июне. Попытки взять Псков с ходу не удались, и началась почти трехмесячная осада. Всеми делами в городе по-прежнему ведала земская изба, главой правительства стал земский староста хлебник Гаврила Демидов. Он и его помощники имели огромный авторитет, выдавали наказы и грамоты, хранили у себя печати и ключи от города и амбаров. Выборные, сидевшие вместе с ним в земской избе, принадлежали к «молодшим» и «средним» посадским людям, стрельцам. Случались и выборные от дворян и духовенства; правда, было известно, что дворяне и попы «к той смуте не приставают».

Для решения наиболее важных вопросов созывали мирской сход на площади перед земской избой. Сигналом служил звон «всполошного» колокола. Собирались иногда до нескольких тысяч человек. Места на площади подчас не хватало, и люди забирались на крыши домов, церкви, городские стены. С помостов (их роль играли дощатые чаны) руководители движения произносили речи, читали царские грамоты. По словам воеводы, псковичи собирались на общий сход «гилем», а архиепископ Макарий, приведенный на него однажды, удивился тому, что там людей «безмерно много».

Главной силой псковского восстания были посадские бедняки-ремесленники и торговцы, местные стрельцы. Их представители в земской избе, составлявшие большинство, приняли важные решения, которые проводились в жизнь: о выдаче хлеба из боярских житниц посадским людям и стрельцам; о конфискации имущества некоторых дворян и «лучших» посажан; о сборе дворянских лошадей и раздаче их защитникам города.

Дворяне и посадские богатеи устраивали заговоры, установили связи с Хованским, выдавали ему планы восставших, перебегали к нему, 12 июля из-за измены дворян и стрелецких начальников псковичи потерпели поражение. А на следующий день казнили 10 дворян-изменников. Все сильнее обострялась внутренняя социальная борьба в городе. На одном полюсе находились социальные низы, на другом — феодалы, посадская и служилая верхушка.

Псков поддерживали подчиненные ему города Гдов, Изборск, Остров, жители которых арестовали своих воевод, вели борьбу с царскими отрядами. В Печерском монастыре власть захватили служки, также перешедшие на сторону восставших псковичей. По всей Псковской земле и в соседних областях развернулось движение крестьян. Вместе со псковичами их отряды нападали на войско Хованского, вели партизанские действия, громили и жгли усадьбы помещиков. В этом им помогали отряды из Пскова. Дворяне в челобитных царю жаловались, что псковские «воры многие с уездными шишами» выходят из города «воровать и дворян и детей боярских и всяких жилецких людей селы и деревни пожгли».

Царское правительство испытывало большое беспокойство из-за псковского «гиля». Жители столицы передавали из уст в уста слухи о нем, толковали между собой о восстании. Старосты черных сотен и слобод, где проживали посадские люди, сообщали, что «носитца-де площедная речь, бутто будет на Москве грабеж».

Неспокойная обстановка, грозившая мятежом, заставила власти лавировать. 4 июля в Москве созвали Земский собор, специально посвященный псковским делам. Для поездки во Псков, переговоров с восставшими избрали делегацию. Возглавил ее коломенский епископ Рафаил. Туда же послали грамоты: восставшим обещали прощение, если они выдадут Г. Демидова и четырех других «заводчиков».

Но псковичи не уступали, и 26 июля земской собор собрался снова. Последовали новые уступки: всем псковичам давали прощение, о «заводчиках» умалчивали. Причиной такого примирительного отношения властей были безуспешные действия Хованского, который сообщал: для полной осады Пскова «пехоты надобно тысячь з десять»; советы новгородского митрополита Никона: «Вотчина твоя государева пустеет», — писал он царю.

Патриаршьи палаты. Новгород Великий. XVII век.

Псков, Палаты купца Поганкина. 1678–1684 годы.

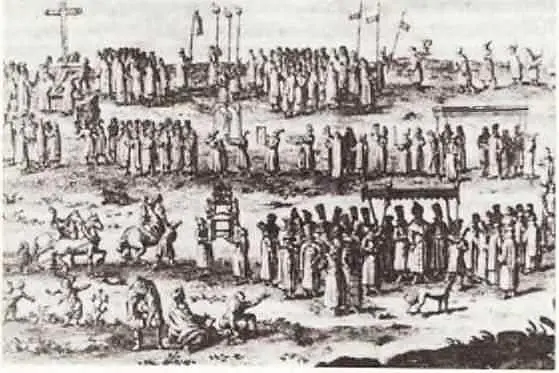

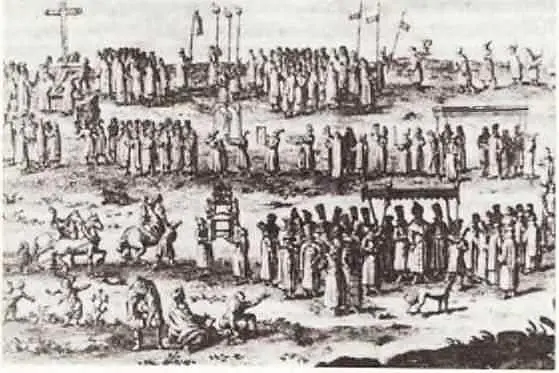

Большая процессия. Из книги А. Олеария.

17 августа Рафаил с делегацией приехал во Псков. К тому времени к власти в земской избе пришли «лучшие» люди, воспользовавшиеся трудным положением, в которое попали жители в результате осады, их недовольством. Несколько дней продолжались переговоры. 20 августа дело чуть было не дошло до нового восстания стрельцов и посадских людей. Но в конце концов псковичей привели к присяге.

Читать дальше