План Елены Павловны и Милютина явно опередил свое время. Через несколько лет «Карловский проект» послужит тем материалом, на основе которого будут выработаны общие принципы будущей крестьянской реформы.

Она освободила крестьян в принадлежавшем ей на Украине имении за два года до общегосударственной реформы, в 1859 году.

После коронации Александра II Елена Павловна со своим двором на длительное время уезжала в Европу. Побывав в Италии, посетила она в Риме мастерскую художника Александра Иванова, почти насильно заставила художника показать ей полотно «Явление Христа народу» и убедила незамедлительно отправить картину на Родину. Она же дала и средства на транспортировку. Тому, что эта картина оказалась в России, мы всецело обязаны великой княгине Елене Павловне (сейчас она находится в Третьяковской галерее).

Надо сказать, что, бывая за границей, Елена Павловна всегда интересовалась русскими художниками, находящимися там.

Вот что писал художник Сильвестр Щедрин из Италии еще в ноябре 1828 года: «…сюда ожидают великую княгиню, и я, вероятно, должен буду экспозировать ее высочеству мои картины»; «…великой княгине угодно было приказать шесть картин, мера коих отдана совершенно на мой произвол… Ее высочество сделала здесь большие заказы художникам, все почти были заняты, каждой по своей части, рисунками и картинками для ее альбаума, в том числе и я сделал два рисунка, сверх картин мне заказанных: вообще я был принят отменно благосклонно ее высочеством» [215].

Вернувшись осенью 1858 года в Россию, великая княгиня сразу оказалась в круговороте политических событий.

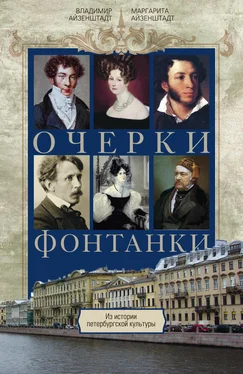

Великая княгиня Елена Павловна

За крестьянской реформой последовала целая россыпь либеральных реформ 1860-х годов. Великая княгиня не осталась в стороне от этих нововведений. Облегчение цензурных условий, введение земских учреждений, судебная реформа – все это встречало в ней энергичную поддержку. Однако реформы проходили на фоне вопиющего невежества не только основных народных масс, но и значительной части так называемой элиты общества.

Вот небольшой фрагмент речи А. Ф. Кони в Государственном совете: «Одно из главных несчастий нашей родины есть темнота народа, есть невежество общества… Темнота и невежество отличаются двумя свойствами: отсутствием способности сомневаться и вследствие этого самонадеянностью. Мы все знаем, как в горькие годы нашей исторической жизни вредили нам это отсутствие способности сомневаться и наша самонадеянность!».

Негласной политической ареной, на которой проявлялись тактические таланты Елены Павловны, являлся ее блестящий салон. Здесь встречались государственные люди с учеными, литераторами, художниками. Здесь обсуждались литературные новинки, статьи Н. Г. Чернышевского и Б. Н. Чичерина в «Современнике», здесь князь Д. А. Оболенский читал статьи из революционного «Колокола». На «четвергах» регулярно появлялись представители дипломатического мира, среди них наиболее колоритной фигурой являлся будущий «железный» канцлер Германии Отто фон Бисмарк, в ту пору служивший прусским посланником при русском дворе.

Когда 9 января 1873 года великой княгини не стало, известный литератор и мемуарист А. В. Никитенко сказал: «Последняя умственная сила отнята у двора» [216].

На родине Елены Павловны в Штутгарте есть Катарина-госпиталь и мавзолей-капелла на горе Ротенберг – в память о невестке великой княгини, сестре великого князя Михаила Павловича, герцогине Вюртенбергской, русской великой княгине Екатерине Павловне. К ее деятельности очень бы хотелось вернуться… В окрестностях Веймара есть Тифурт и Бельведер, хранящие память об еще одной сестре великого князя Михаила Павловича – великой герцогине Саксен-Веймарской, великой княгине Марии Павловне. О ней мы немного рассказывали в первой части нашей книги [217].

А в Петербурге, в центре города, стоит дивный Михайловский дворец, ныне Русский музей, хранящий память о вюртембергской принцессе Фридерике-Шарлотте-Марии, получившей в России русское имя Елена Павловна.

Александр Порфирьевич Бородин

От самых истоков Фонтанки, из Летнего сада, хорошо виден противоположный берег Невы и невысокое, вытянутое вдоль набережной здание лабораторного корпуса Военно-медицинской (в прошлом – Медико-хирургической) академии, украшенное многочисленными мемориальными досками в память работавших и живших здесь ученых. Среди них есть посвященная профессору Александру Порфирьевичу Бородину:

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу