Театр несколько раз перестраивался, и в результате реконструкций второй половины XIX столетия классические фасады театра приобрели черты более поздней архитектуры.

Центральная часть здания Мариинского театра решена в виде объёма овальной формы, завершённого куполообразной кровлей. К основному объёму пристроены корпуса разной высотности и функционального назначения. Со стороны центра Театральной площади находится главный вход, декорированный колоннами по верхним этажам. Боковые ризалиты с нишами украшены пилястрами и рустом. Верхняя часть здесь декорирована скульптурной композицией. Пространство между колоннами на первом этаже занято высокими полуциркульными окнами, второй этаж прорезан прямоугольными сдвоенными оконными проёмами. Отделка интерьеров театра изобилует лепниной, пилястрами, позолотой и живописью. Особенно красива императорская ложа главного зала.

С историей Мариинского театра связаны имена многих знаменитых артистов оперы и балета. Здесь выступали М.И. Петипа, М.Ф. Кшесинская, А.П. Павлова, В.Ф. Нежинский, Т.П. Карсавина, Е.В. Гельцер и другие. В театре работали А.А. Горский, М.М. Фокин, Э.Ф. Направник, Ю.Х. Темирканов.

В зале театра в 1940 г. открыта мемориальная доска со следующим текстом: «Э.Ф. Направник (1839–1916 гг.) дирижировал за этим пультом с 1864 по 1914 гг.».

В 2013 г. на противоположном берегу Крюкова канала открыта Вторая сцена Мариинского театра – здание современной архитектуры, нечто прямо противоположное старому зданию Мариинского театра.

Ранее, в 2006 г., состоялось открытие Концертного зала Мариинского театра на улице Декабристов, сооружённого в здании декорационных складов и художественных мастерских по проекту французских архитекторов при участии художника М.М. Шемякина и других мастеров.

Центральной постройкой Никольской площади и сквера на ней, безусловно, выступает Морской Богоявленский собор Святого Николая Чудотворца (Никольская пл., 1/3). Как и некоторые городские храмы, собор является памятником воинской славы России и связан с Русским военно-морским флотом.

Морской Богоявленский собор Святого Николая Чудотворца

Никольский собор – уникальный памятник русского барокко, прекрасно сохранившийся до нашего времени с момента возведения его талантливыми архитекторами С.И. Чевакинским и М.А. Башмаковым.

В начале XVIII столетия в районе нынешней Никольской площади стояла небольшая часовня во имя Святителя Николая Чудотворца, известного как покровитель всех моряков. Вокруг размещался Корабельный полковой двор, где селились в основном работники Адмиралтейства. В 1743 г. рядом с Екатерининским каналом построили деревянную церковь Святителя Николая, но она быстро пришла в негодность в сыром петербургском климате.

Указ императрицы Елизаветы Петровны о строительстве каменного храма появился 16 апреля 1752 г. Два года ушло на строительство кирпичных стен и колокольни, и только осенью 1760 г. рабочие установили железные конструкции куполов. С этого момента началась отделка, продолжавшаяся два года.

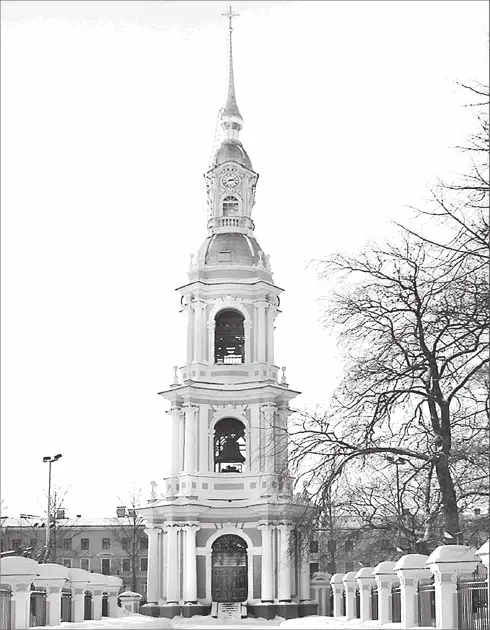

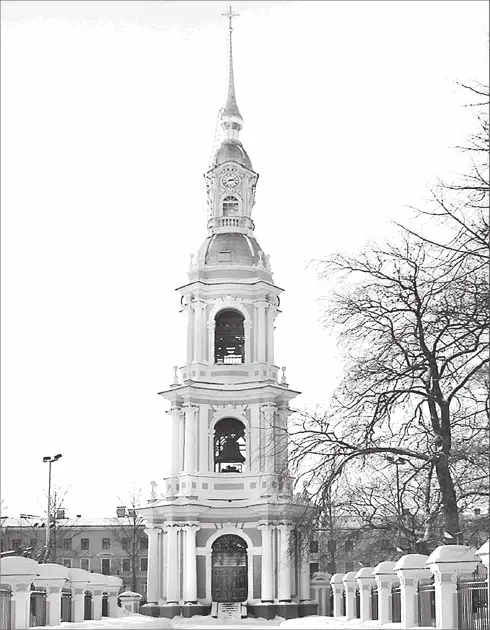

Колокольня Никольского собора

Здание храма с пятью мощными куполами и отдельно стоящей колокольней занимает центр Никольской площади и обнесено чугунной оградой. Церковь разделена на два этажа и строилась по образцу Астраханского собора середины XVIII в.

Отмечу, что архитектор Чевакинский не просто механически перенёс традиционные приёмы строительства церквей, а переработал их и создал по-настоящему новый архитектурный шедевр.

Фасады барочного здания богато декорированы лепниной: все выступающие части украшены группами колонн, установленных на высокие постаменты. Особенно удачно смотрится отдельно стоящая многоярусная колокольня. Три нижних яруса украшены колоннами, верхний, в виде барабана, завершён шпилеобразным куполом.

Отделка интерьеров собора выполнена с высочайшим мастерством. Обилие света, множество прекрасной и очень нарядной лепнины, превосходно выполненный иконостас – важные составляющие этого храма.

Каждый год в Никольским соборе совершается торжественное богослужение в память о Чесменской победе Петра Первого. С 1905 г. служат панихиды по погибшим в Русско-японской войне моряках 2-й Тихоокеанской эскадры. В 1907 г. на южной стене верхней церкви открыли две мраморные доски в память о жертвах Русско-японской войны, а в 1989 г. здесь появилась ещё одна мемориальная доска – памяти сорока двух моряков-подводников со следующим текстом: «Подводникам Русского флота. Взяты морем 7 апреля 1989 года. Вечная память».

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Андрей Гусаров - Исторические здания Петербурга [Прошлое и современность. Адреса и обитатели]](/books/25830/andrej-gusarov-istoricheskie-zdaniya-peterburga-pro-thumb.webp)