Спас ситуацию ректор Каролинского института, глава Нобелевского комитета по физиологии и медицине Карл Аксель Хампус Мернер, который не поленился несколько раз за 1903 год съездить в финзеновский институт и понять, что Финзену осталось жить не больше года. Сам же Мернер считал, что открытие Финзена полностью соответствует завещанию Нобеля в части максимальной пользы человечеству, а значит, пусть сам Финзен и не великий медик-теоретик, зато его потрясающая интуиция и талант терапевта уже спасли множество жизней.

Премия была присуждена. Сам лауреат уже не мог приехать на вручение и прислал короткое приветствие-благодарность. Ему становилось все хуже. Тем не менее свежеиспеченный лауреат продолжал работать и в инвалидном кресле, продолжал верить в целительную силу солнца и даже оборудовал на крыше своего дома площадку для солнечных ванн. Увы, солнце лечит не все: в 1904 году, как и предсказывал Мернер, 43-летний Финзен умер на руках у своей жены.

Сейчас имя первого датского нобелевского лауреата известно гораздо меньше, чем имена отца и сына Боров (кстати, говорят, что внук Нильса Бора, физик-гидродинамик, сетовал, что он работает в такой области, что ему-то премия точно не светит). Несмотря на это, заслуженность премии Финзена и поныне не вызывает сомнений: если системную красную волчанку доктор Хаус искал регулярно, волчанка обыкновенная сейчас практически искоренена (в отличие от обычного туберкулеза).

Туберкулёз идет на три буквы

Что же с лечением и профилактикой остальных форм туберкулеза? Первый серьезный прорыв случился в 1906 году и совершили его два француза, Альбер Кальметт и Камиль Герен. Как, вы не слышали их фамилий? Готовы спорить, что вы слышали аббревиатуру, в которую они входят. Правда, в этой аббревиатуре скорее всего, не было букв «К» и «Г». Дело в том, что в 1906 году эти два замечательных бактериолога (а Герен был еще и отличным ветеринаром, и это важно), опираясь на уже старый спор Беринга и Коха, показали, что ослабленную бактерию бычьего туберкулеза, Mycobacterium bovis, можно использовать в качестве вакцины. Способ аттенуации (ослабления) бациллы придумал норвежский исследователь, Кристиан Фейер Андворд. Он показал, что, если выращивать культуру на питательной среде из желчи, картофеля и глицерина, вирулентность бациллы снижается до минимума. Препарат назвали «бацилла Кальметта-Герена», или BCG. По-русски — «БЦЖ». Прививки БЦЖ до сих пор входят в обязательную программу вакцинации ребенка на 3–5 день жизни. Как показывает огромная статистика, вакцина не гарантирует стопроцентной защиты от туберкулеза, однако заболеваемость вакцинированных детей в шесть раз ниже. Первое медицинское применение вакцины состоялось в 1921 году, а уже через четыре года Альбер Кальметт лично передал советскому иммунологу Льву Тарасевичу штамм бациллы, которая была зарегистрирована в СССР как БЦЖ-1. Первые массовые иммунизации в нашей стране прошли в 1928 году в очагах туберкулеза.

Кстати, туберкулезом польза вакцины БЦЖ не исчерпывается. Она, как ни странно, помогает при некоторых видах рака мочевого пузыря.

Однако иммунизация иммунизацией, а лечить туберкулез все никак не получалось. Чтобы ситуация изменилась коренным образом, на сцене должен был появиться еще один герой. Удивительно, но его не учитывают при перечислении наших соотечественников-лауреатов Нобелевской премии. А зря, ведь он — земляк Пирогова, кроме того — какое-то время он жил в родном для одного из авторов книги городе.

Зельман Ваксман — главный «почвенник» фармакологии

Зельман Абрахам Ваксман действительно родился в Российской империи, в селе Новая Прилука Винницкого уезда Подольской губернии. Папу его звали Яков Ваксман, маму — Фрейда Лондон. Ну и, как у нас в Одессе любили шутить, в графе «национальность» смело можно было писать «таки да».

Российское образование Ваксмана составили местный хедер (религиозная начальная школа у евреев) и одесская гимназия № 5 (один из авторов книги рассматривал ее как вариант завершения своего школьного образования, но выбрал Ришельевский лицей). Впрочем, наш герой прожил в России всего 22 года. После смерти матери, в 1910 году, он, подкопив денег, перебрался в США — достаточно обычная история для человека его национальности и его времени: Зельман хотел иметь хорошее образование, но с его «пятой графой» это ему не светило ни при каких обстоятельствах. Тем более сестры его уже жили в Нью-Джерси (кстати, как раз в этом штате чудил доктор Грегори Хаус). У девушек там была ферма. Вероятно, именно почвенничество сестер (в буквальном, а не в российско-политическом смысле) и повлияло на карьеру Ваксмана.

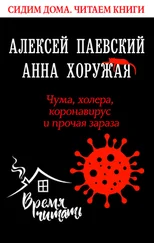

Читать дальше

![Алексей Паевский Вообще ЧУМА! [История болезней от лихорадки до Паркинсона] обложка книги](/books/420508/aleksej-paevskij-voobche-chuma-istoriya-boleznej-ot-cover.webp)