«Хотя мозырская операция и не являлась событием крупного масштаба, ее воздействие было весьма значительным. Начнет ли Польша сейчас мирные переговоры — будет видно, ясно же лишь одно, что для нее нет смысла заключать какой-либо мир, который даст ей меньше, чем восстановление границ 1772 года. Необходимо подчеркнуть, что главной целью теперешней польской политики является достижение такого соглашения, по которому бы Россия определенно признала границы 1772 года» [138] «The Morning Post» March 10, 1920, London.

.

Вскоре это заявление английской газеты получило официальное подтверждение со стороны польского правительства. Выступая 19 марта перед комиссией сейма по мирным переговорам, министр иностранных дел Патек заявил о том, что «судьбу территорий, расположенных к западу от границ 1772 года, должна решить сама Польша» [139] Coates W. P. and Coates Z. K. Armed Intervention in Russia. 1918–1922. London, 1935, pp. 311–312.

.

27 марта, когда польское командование в основном закончило сосредоточение сил для нападения на Советскую страну, польский министр иностранных дел после консультации с посланником США в Варшаве Гибсоном направил радиограмму Наркоминделу. В ней указывалось на согласие польского правительства начать с 10 апреля переговоры о мире. Местом переговоров назначался город Борисов.

Это согласие польского правительства являлось маневром, рассчитанным на создание выгодных стратегических условий для наступления войск Пилсудского. Разоблачая сущность предложения польского правительства, В. И. Ленин указывал, что ведение переговоров в Борисове, по замыслу польских правящих кругов, уже решивших начать наступление на Киев, должно было прикрыть северо-восточный фланг их войск и позволить сгруппировать силы на киевском направлении.

Советское правительство выразило согласие начать мирные переговоры в каком угодно городе, кроме Борисова. Одновременно оно предложило немедленно заключить перемирие по всему фронту и вести переговоры в нейтральной стране. Польское правительство продолжало настаивать на ведении переговоров в Борисове, а 7 апреля заявило об отказе от дальнейших переговоров. 8 апреля Советское правительство обратилось к государствам Антанты, заявляя о своем согласии вести с Польшей переговоры в Лондоне или Париже. Наконец, 23 апреля Народный комиссариат иностранных дел сообщил о своем согласии вести мирные переговоры даже в пунктах, занятых польскими войсками, в Гродно или в Белостоке, но только не в зоне военных действий. Ни от Польши, ни от Антанты ответа не поступило. В речи на заседании Московского Совета 6 марта 1920 года В. И. Ленин, обращаясь к депутатам, говорил: «Вы все знаете, конечно, из прессы, из решений ЦИК, из всех заявлений, которые были сделаны на казачьем и на многих других съездах, что Советская республика сделала со своей стороны все возможное для того, чтобы предотвратить эту войну, что мы не только официально, но и самым дружеским образом предложили польскому народу мир, признали самым торжественным образом независимость польского государства, сделав с этой стороны самые определенные заявления. Мы в военном отношении сделали все, чтобы помешать возможности польским помещикам и капиталистам осуществить свои намерения — может быть, не столько свои, сколько намерения империалистической Франции, которая у них сидит за спиной и у которой они в долгу, как в шелку. Мы сделали все, чтобы помешать осуществить намерения этих капиталистов и помещиков втравить польский народ в войну против России. Но хотя мы сделали все возможное, дальнейшее зависит не от нас» [140] Ленин В. И. Речь на заседании Московского Совета рабочих и красноармейских депутатов 6 марта 1920 г. Сочинения, том 30, стр. 385.

.

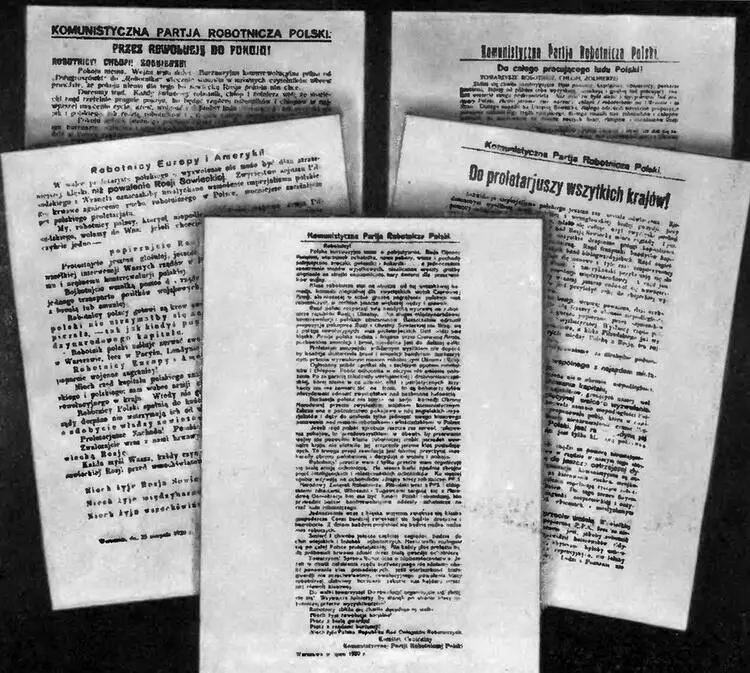

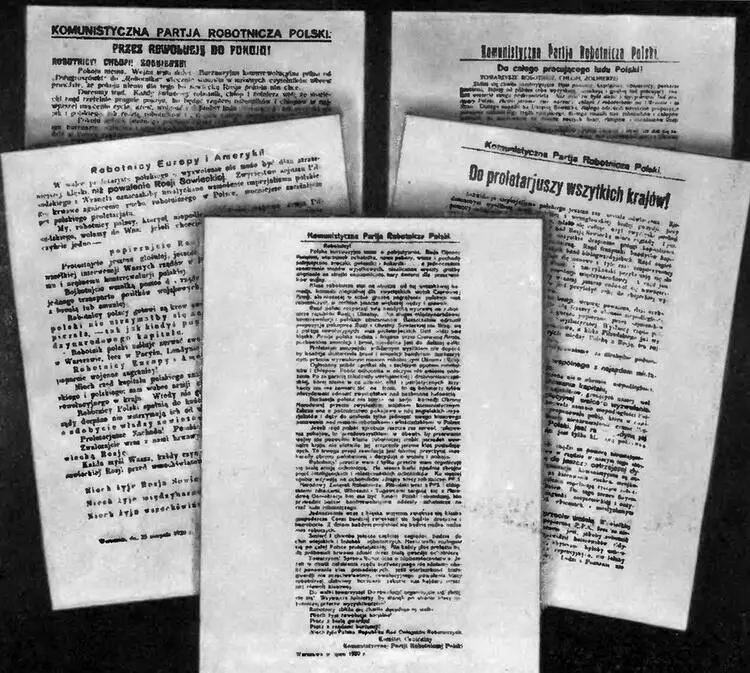

Листовки Коммунистической рабочей партии Польши. 1920 г. (Фотокопия.)

Мирные предложения Советского правительства нашли горячий отклик среди польского народа, который выступал против войны. В авангарде борьбы за мир с Советской Россией по-прежнему шел польский рабочий класс и его лучшие представители — коммунисты.

В начале 1920 года в Польше было около 400 тысяч членов профсоюза, сосредоточенных в основном в шести наиболее крупных объединениях, из которых так называемые классовые профсоюзы насчитывали 70 тысяч членов, так называемые беспартийные профсоюзы — 90 тысяч, профсоюзы Галиции — 70 тысяч, союз сельскохозяйственных рабочих — 120 тысяч и союз строительных рабочих — 15 тысяч членов.

Читать дальше

![Коллектив авторов - История гражданской войны в СССР в 5 томах. Т. I. [Без иллюстраций]](/books/34454/kollektiv-avtorov-istoriya-grazhdanskoj-vojny-v-sssr-thumb.webp)

![Лю Юн-нянь - Дружба, скрепленная кровью [Сборник воспоминаний китайских товарищей — участников Великой Октябрьской социалистической революции и Гражданской войны в СССР.]](/books/420069/lyu-yun-thumb.webp)

![Коллектив авторов История - История гражданской войны в СССР. Том 2 [Великая пролетарская революция (октябрь - ноябрь 1917 года)]](/books/420167/kollektiv-avtorov-istoriya-istoriya-grazhdanskoj-vojny-v-sssr-tom-2-velikaya-proletarskaya-revolyuciya-oktyabr-noyabr-1917-goda-thumb.webp)

![Коллектив авторов История - История гражданской войны в СССР. Том 1 [Подготовка Великой пролетарской революции (от начала войны до начала октября 1917 г.)]](/books/420168/kollektiv-avtorov-istoriya-istoriya-grazhdanskoj-vojn-thumb.webp)