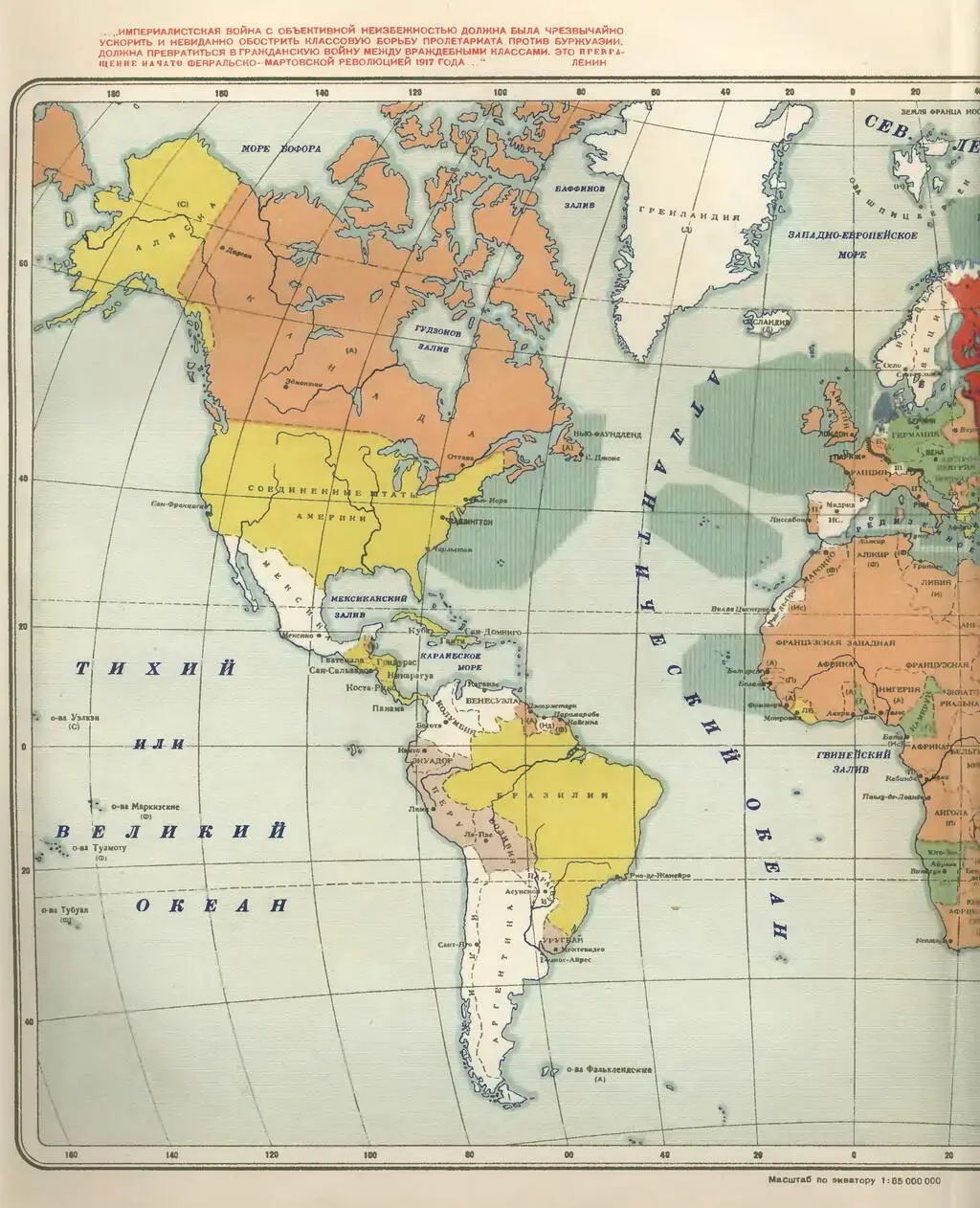

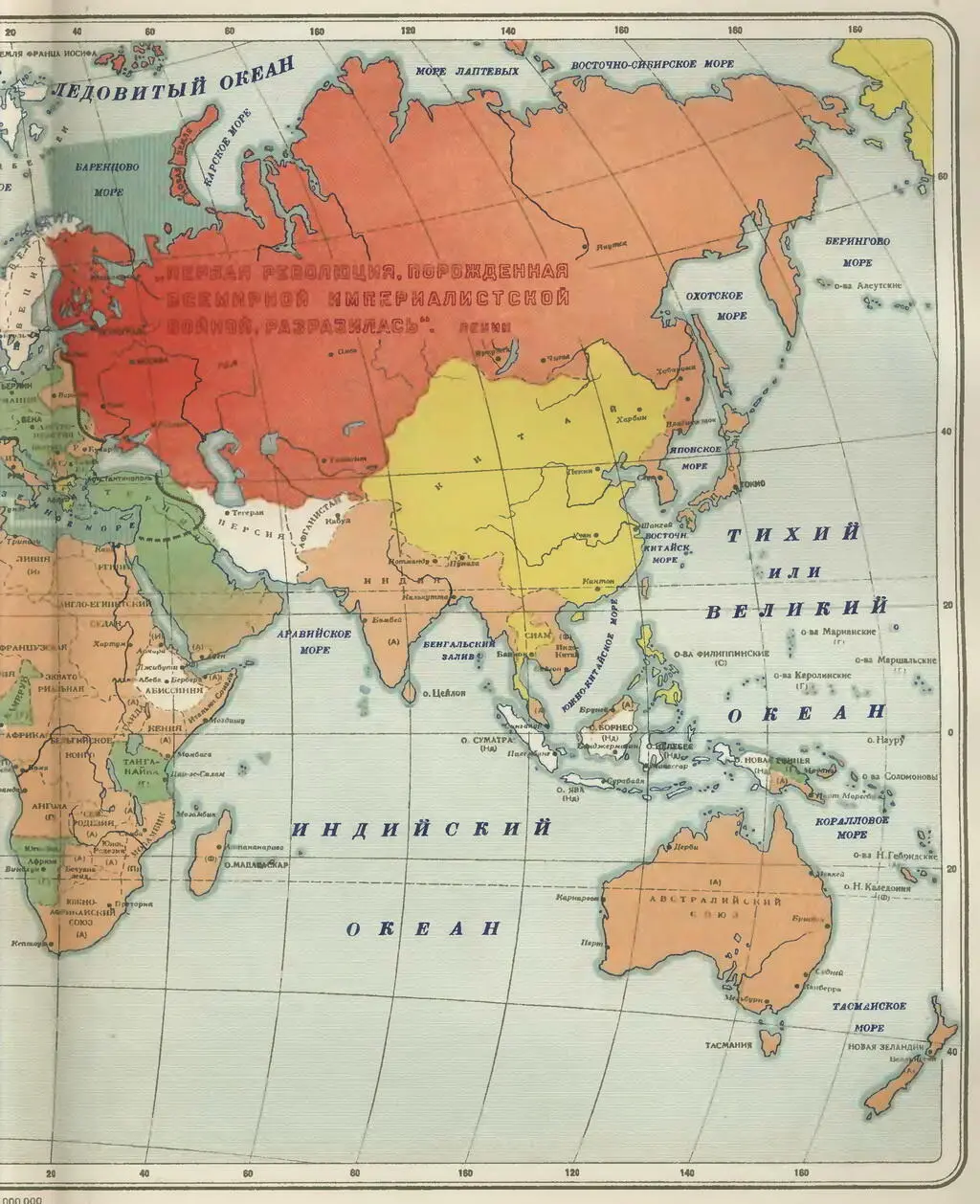

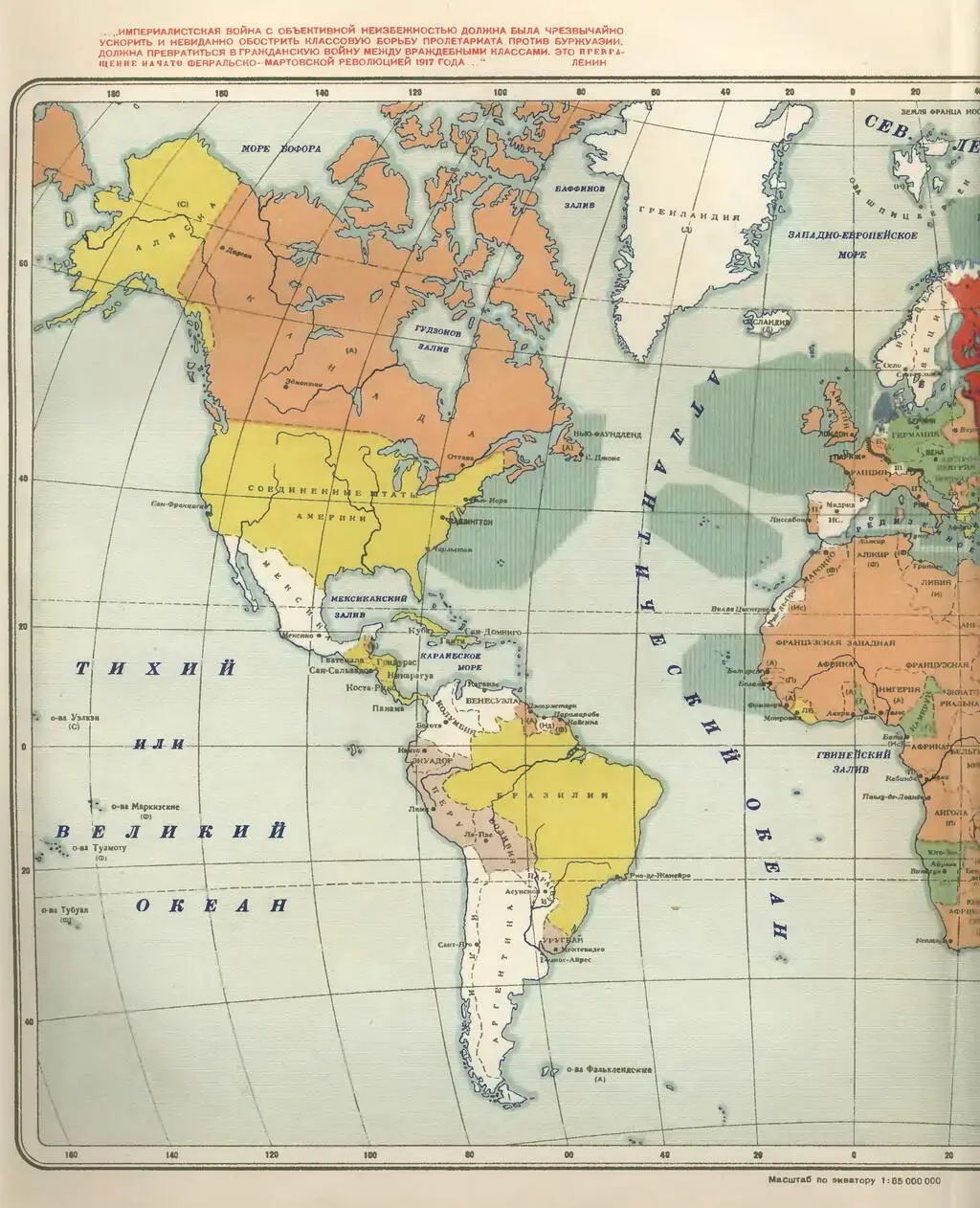

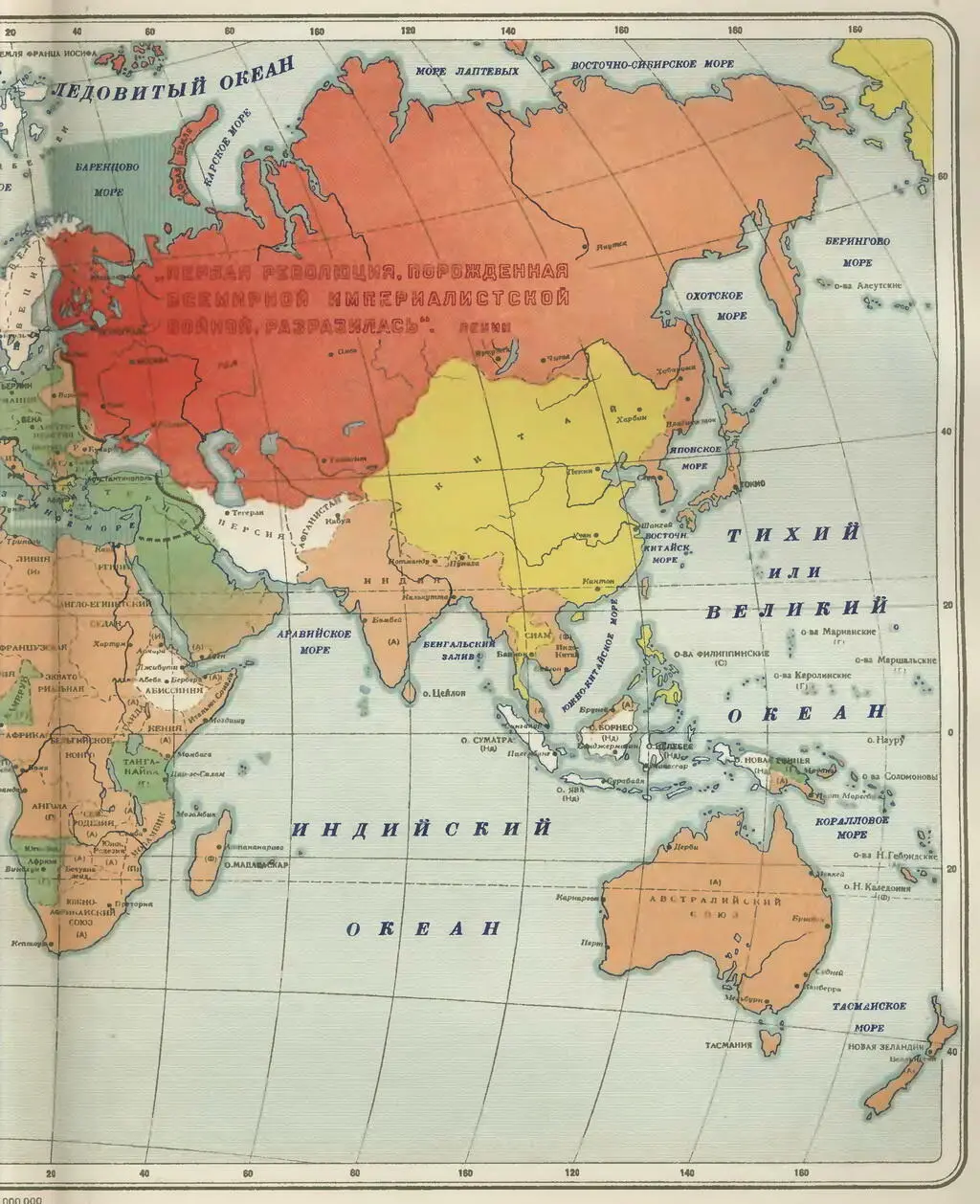

„ИМПЕРИАЛИСТСКАЯ ВОЙНА С ОБЪЕКТИВНОЙ НЕИЗБЕЖНОСТЬЮ ДОЛЖНА БЫЛА ЧРЕЗВЫЧАЙНО УСКОРИТЬ И НЕВИДАННО ОБОСТРИТЬ КЛАССОВУЮ БОРЬБУ ПРОЛЕТАРИАТА ПРОТИВ БУРЖУАЗИИ, ДОЛЖНА ПРЕВРАТИТЬСЯ В ГРАЖДАНСКУЮ ВОЙНУ МЕЖДУ ВРАЖДЕБНЫМИ КЛАССАМИ. ЭТО ПРЕВРАЩЕНИЕ НАЧАТО ФЕВРАЛЬСКО-МАРТОВСКОЙ РЕВОЛЮЦИЕЙ 1917 ГОДА…" ЛЕНИН

Грабительская война развернулась полным ходом, шел безудержный и беззастенчивый захват чужой территории, а меньшевики призывали только «готовиться» к борьбе против «намечающейся захватной тактики». Для Милюкова и Гучкова достаточно было, что меньшевики «не противодействовали войне». Трезвые буржуазные политики знали, что на практике «не противодействовать» равносильно «содействовать».

Так оно и было при создании прогрессивного блока. В состав его вошли почти все буржуазные партии — октябристы, кадеты с прогрессистами, часть умеренно-правых, так называемая прогрессивная группа националистов и фракция центра. Не вошли только трудовики, меньшевики и крайние правые. Но обе первые группы очень сочувственно отнеслись к блоку, а Чхеидзе обещал поддерживать все «прогрессивные» шаги блока. Единственно, чего требовал Чхеидзе от блока, — «стать ближе к народу», но в чем это могло выразиться — руководитель меньшевиков так и не пояснил. Программа прогрессивного блока сводилась к «созданию объединенного правительства из лиц, пользующихся доверием страны», в задачи которого входила бы «разумная и последовательная политика, направленная на сохранение внутреннего мира и устранение розни между национальностями и классами» [29] Прогрессивный блок в 1915–1917 гг. «Красный архив», 1932 г., том L–LI, стр. 133–134.

.

Требования буржуазии были исключительно скромными. Речи не было не только о разделе с ней власти, но даже и об ответственном министерстве. Добивались только назначения нескольких министров, пользующихся доверием буржуазии, да более терпимого отношения к буржуазным организациям. В программе блока имелись еще требования частичной амнистии осужденным за политические и религиозные преступления, разработки закона об автономии Польши, примирительной политики в финляндском вопросе, вступления на путь отмены ограничений для евреев, восстановления деятельности профессиональных союзов и легальности рабочей печати — все это уже явно для того, чтобы добиться поддержки буржуазии угнетенных национальностей и хотя бы отсталой части трудящихся.

Но и эта болтовня буржуазии звучала вызовом самодержавию, давно отвыкшему от «бессмысленных мечтаний», — так Николай II еще в первые дни своего царствования назвал попытки либералов внести поправки в его режим. Самодержавие приняло вызов.

«Никому не нужно их мнение — пусть они лучше всего займутся вопросом о канализации» [30] Переписка Николая и Александры Романовых. Том II, Москва, Госиздат, 1923 г., стр. 276.

, раздраженно и едко писала царица Николаю 28 августа 1915 года по поводу Московской думы, выдвинувшей те же требования, что и прогрессивный блок. А немного раньше царица писала:

«Россия, слава богу, не конституционная страна, хотя эти твари пытаются играть роль и вмешиваться в дела, которых не смеют касаться» [31] Там же, стр. 244.

.

Против прогрессивного блока выступили правые, крепостники-помещики. «Союз русского народа» обратился с погромным воззванием к «русским людям» против «умаления прав самодержца всея России».

Черносотенная пресса призывала правительство не уступать большинству Думы. Правые в Думе решили создать особое «информационное бюро» в противовес прогрессивному блоку. Но их оказалось слишком мало. Будучи не в силах бороться с блоком внутри Думы, правые подняли кампанию за ее роспуск. Председатель «совета объединенного дворянства» А. П. Струков выступил с письмом, требуя прекращения деятельности Думы. Монархические организации в ряде городов присоединились к требованию объединенного дворянства. Они тоже призывали самодержавие прекратить уступки и принять срочные меры укрепления власти.

Но правительство и само не дремало. Прежде всего Николай под давлением царицы решает уволить «большого» Николая и лично стать во главе армии. Дяде царя никак не могли простить его участия в организации Думы. Придворные рассказывали Витте, бывшему в 1905 году премьер-министром, что в бурные дни октября 1905 года Николай «большой», которого прочили в военные диктаторы, взял револьвер и, угрожая застрелиться в кабинете Николая «маленького», вынудил подписание манифеста о свободах и созыве Думы.

Читать дальше

![Коллектив авторов История История гражданской войны в СССР. Том 1 [Подготовка Великой пролетарской революции (от начала войны до начала октября 1917 г.)] обложка книги](/books/420168/kollektiv-avtorov-istoriya-istoriya-grazhdanskoj-vojn-cover.webp)

![Коллектив авторов История - История гражданской войны в СССР. Том 2 [Великая пролетарская революция (октябрь - ноябрь 1917 года)]](/books/420167/kollektiv-avtorov-istoriya-istoriya-grazhdanskoj-vojny-v-sssr-tom-2-velikaya-proletarskaya-revolyuciya-oktyabr-noyabr-1917-goda-thumb.webp)