1 Sunkel О., Senghaas D. Imperialismus und strukturella Gewalt. Frankfurt, 1972.

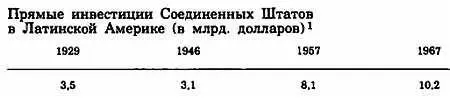

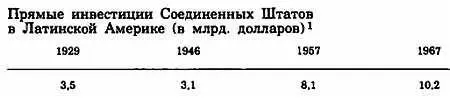

Но иностранное проникновение изменилось также и качественно. До второй мировой войны американские капиталы вкладывались главным образом в сферу добычи (сельскохозяйственные товары, горнодобывающая промышленность, нефть), позднее инвестиции хлынули в обрабатывающую промышленность. Эта смена особенно заметна с 60-х годов. Участие американского капитала в обрабатывающей промышленности возрастает с 8 процентов в 1940 году до 18 процентов в 1950 году. В абсолютных цифрах американские капиталовложения в обрабатывающую промышленность увеличиваются в 9 раз за период с 1946 года (400 млн. долл.) по 1968 год (3700 млн. долл.).

Это общие цифры для всей Латинской Америки, за которыми скрываются значительные региональные различия в новой инвестиционной стратегии. Капиталы направляются преимущественно в те страны, где процесс индустриализации и замены импорта достиг к концу второй мировой войны большего развития, то есть в Бразилию, Мексику и Аргентину. В этих странах доля американского промышленного капитала в общем объеме инвестиций достигает соответственно 69 процентов, 68 и 64 процентов, в то время как в целом по другим странам она в среднем составляет 14 процентов.

Иными словами, иностранный капитал воспользовался основной инфраструктурой, созданной в ходе начавшейся индустриализации, которая осуществлялась с помощью национального капитала, энергетической базой, сырьем, транспортом, связью и квалифицированной рабочей силой для эксплуатации только что созданного внутреннего рынка. Десятки национальных предприятий, в том числе и многие банки, были приобретены в 60-х годах американским капиталом, или превратились в результате иностранного участия в простые их «чилийские филиалы».

Вместо того чтобы экспортировать сырье, его теперь перерабатывают полностью или до полуфабрикатов на месте на дочерних промышленных предприятиях. Реализация прибыли теперь происходит уже не в метрополии, а в самих зависимых странах. Это позволяет в то же время использовать и местные резервы капиталов для финансирования и для того, чтобы избежать возможных барьеров или таможенных и налоговых ограничений.

Организация иностранного капитала также переходит на новую ступень. Американские частные фирмы с простыми и легко контролируемыми операциями превратились в многонациональные корпорации. Качественно новым элементом в этих корпорациях является интернационализация производства, продажа стала интернациональной еще на предыдущих этапах. Наряду с американскими транснациональными появляются также крупные японские корпорации, равно как и в различных странах Западной Европы, которые выступают серьезными конкурентами на латиноамериканском рынке.

Процесс капиталистической концентрации и централизации достигает гигантского уровня в этих многонациональных корпорациях. Объем операций самых крупных из них далеко превосходит валовой национальный продукт большинства латиноамериканских стран и во много раз превосходит соответствующие национальные бюджеты этих стран. Чили, к примеру, со своим валовым национальным продуктом в 4500 млн. долл. заняла бы в списке этих экономических гигантов едва ли 19-е место. Во главе идет «Дженерал моторе» с 28 млрд. долл., 17-е место занимает крупнейший консорциум из ФРГ «Фольксваген» с 5 млрд. долларов.

Печально известный консорциум ИТТ занимает 11-е место с 7300 млн. долл., что в полтора раза превышает экономический потенциал Чили. Это огромное экономическое могущество, усиленное централизацией управления и широким кругом охваченных стран и отраслей экономики, предоставляет многонациональным корпорациям огромные возможности для осуществления политического влияния в различных государствах, а тем самым и возможность избегать контроля со стороны тех стран, на территории которых они оперируют, и даже со стороны своей собственной метрополии.

Интернационализация внутренних рынков под водительством транснациональных корпораций — вот модель империалистического проникновения, которая пытается усилить и укрепить свое господство в Латинской Америке, вытесняя предыдущую модель. Национальные капиталы оказываются слишком слабыми, чтобы выдержать напор монополий и одновременно привести в движение во внутреннем плане ускоренное накопление капитала, который смог бы подтолкнуть экономическое развитие и противостоять всевозрастающей отсталости по отношению к промышленно развитым странам. В этих условиях мирового рынка реформистские решения оказываются неприемлемыми. Теоретически можно принять только одно из двух крайних «решений»: сверхэксплуатация и безмерный грабеж или социализм.

Читать дальше