Возможность асинхронного преобразования органов разных координационных систем дала возможность Гэвину де Биру сформулировать представление о мозаичной эволюции [740] De Beer G. R. Archaeopterix Litographica. London, 1954.

. Выдвинутый A. Л. Тахтаджяном (рис. 261) принцип гетеробатмии [741] Тахтвджян А. Л. Система и филогения цветковых растений. М.-Л.: Наука, 1966.

(эволюции разными темпами) говорит о том, что «эволюция частей организма, относящихся к разным координационным цепям, происходит относительно независимо».

Рис. 261. Армен Леонович Тахтаджян. 1989.

Фото автора.

Исследование путей преобразования органов одной системы, т. е. относящихся к единой координационной цепи, позволило автору установить, что и внутри одной системы органов наблюдается резко выраженная мозаичность эволюции [742] Воронцов Н. Н. Строение желудка и соотносительное развитие отделов кишечника хомяков (Cricetinae, Rodentia, Mammalia) Палеарктики и Нового Света // Докл. АН СССР, 1957, т. 117, №3, с. 526-529; Воронцов Н. Н. Неравномерность темпов преобразования органов пищеварительной системы грызунов и принцип компенсаций функций // Докл. АН СССР, 1961, т. 136, №6, с. 1492-1495; Воронцов Н. Н. Неравномерность темпов преобразования органов и принцип компенсации функций // Зоол. ж., 1963, т. 42, №9, с. 1289-1305.

. Сформулированный принцип неравномерности преобразования органов внутри одной системы говорит о том, что эволюция одних органов может идти быстрее, они могут компенсировать отставание медленно эволюционирующих в данном направлении органов. При смене направления эволюции компенсируемые органы могут стать компенсирующими, и наоборот, а следовательно, специализация не обязательно должна вести к вымиранию. Мозаичность эволюции, гетеробатмия, компенсация функций обеспечивают значительную долю независимости развития частей и структур организма друг от друга.

Из классического дарвинизма представления о равномерности темпов эволюции проникли в труды некоторых молекулярных биологов. Одним из отражений такого проникновения является идея так называемых «молекулярных часов» [743] Fitch W. М. // Molecular Evolution. Ed. by F. J. Ayala. Mass, Sinauer & Sunderland, 1976, p. 160; Siegel A. F., Fitch W. M. Degeneracy when DNA codes for overlapping genes // Math. Biosciences, 1980, vol. 49, Na 1, p. 1-16.

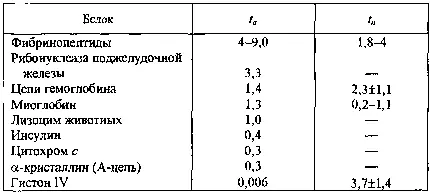

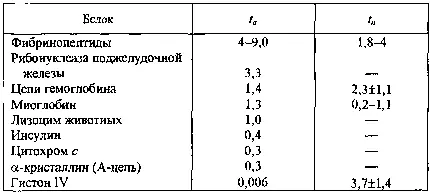

. Вместе с тем совершенно ясно, что темпы замещения нуклеотидных оснований в ДНК, темпы замещения аминокислот в полипептидных цепях характеризуются не меньшей неравномерностью, чем неравномерность темпов преобразования морфологических признаков. Вот почему гипотетическое родословное древо эволюции одного белка не может совпадать с аналогичным древом для другого белка, как не будут совпадать и расчеты времени, потребного на одно замещение аминокислоты в белковой молекуле (табл. 8).

Таблица 8. Неравномерность темпов эволюции разных белков в терминах частот аминокислотных ( t a ) и нуклеотидных ( t n ) замещений (за 10 9лет).

Благодаря вырожденности генетического кода не все мутации ДНК проявляются в белке.

По разным авторам из О. Мауо (1983) [744] Mayo O. Natural Selection and its Constraints. London: Acad. Press. 1983.145 p.

Значительная степень обособленности, независимость темпов эволюции разных молекул [745] О неравномерности темпов эволюции на молекулярном уровне см. также: Ратнер В. А. Принципы организации и механизмы молекулярно-генетических процессов. Новосибирск: Наука. 1972, 323 с.; Он же. Молекулярно-генетические системы управления. Н-ск: Наука, 1975, 287 с. Серия статей по темпам и формам молекулярной эволюции опубликована в: Karlin S., Nevo Е. (eds.). Evolutionary Processes and Theory. London: Acad. Press, 1986, 786 p.

, разных морфологических структур, мозаичность является одной из характернейших особенностей эволюционного процесса.

Вопрос о координированности преобразования разных органов одной системы был исследован мною в серии работ на примере пищеварительной системы грызунов [746] Воронцов Н. Н. Строение желудка и соотносительное развитие..., 1957; Воронцов Н. Н. Неравномерность темпов преобразования..., 1961, 1963; Воронцов Н. Н. Эволюция пищеварительной системы грызунов. Новосибирск: Наука, 1967.

. Если бы биологическая координация существовала в том виде, в каком она представлялась А. Н. Северцову, то можно было бы ожидать у форм, приспособленных к тому или иному типу питания, одинаковые уровни специализации разных органов одной системы (рис. 262). Среди грызунов одним из широко распространенных путей специализации пищеварительной системы является переход от семеноядного (белково-липоидного) к зеленоядному (углеводному) типу питания. При изучении степени приспособленности отдельных органов пищеварительной системы оказалось, что органы данной системы у одного вида могут находиться на совершенно разных уровнях специализации, а адаптивные ряды, построенные на основании изучения одного органа, не соответствуют рядам, построенным по другим органам или звеньям пищеварительной системы (рис. 263). Это означает, в частности, что по строению зубов пластничатозубая крыса (рис. 263—1, Ni) больше, чем все другие виды мышей и крыс, приспособлена к травоядному питанию, тогда как по строению желудка и слепой кишки этот вид приспособлен к семеноядному питанию.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу