Рис. 244. Константин Сергеевич Мережковский.

Из А. П. Богданова (1889) .

К. С. Мережковский еще в 1905 г. подверг критике представление о том, что хлоропласта происходят в результате дифференциации цитоплазмы, он подчеркивал непрерывность пластид в чреде поколений. Мережковский предположил, что клетки сине-зеленых могли быть вероятными предшественниками хлоропластов и, таким образом, фотосинтезирующая клетка зеленых растений имеет симбиогенетическое происхождение. В 1909 г. Мережковский предложил широко используемый ныне термин «симбиогенез». «Прямым следствием этой концепции, как указывает и сам Мережковский, является признание полифилии органического мира в противоположность монофилии Геккеля и других эволюционистов конца XIX — начала XX в.», — справедливо пишут современные исследователи этой проблемы О. Г. Кусакин и A. Л. Дроздов [523] Материалы о жизни и творчестве см. в книге: Андрей Сергеевич Фаминцын: Жизнь и научная деятельность. Л.: Наука, 1981, 219 с.

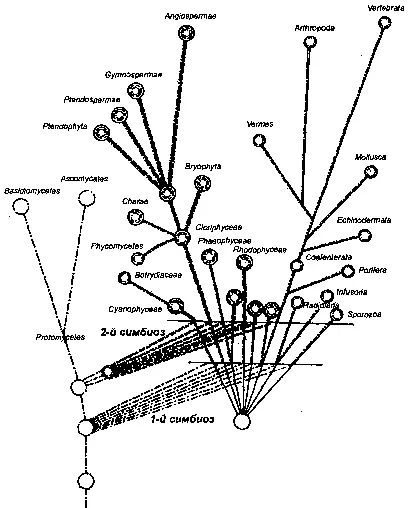

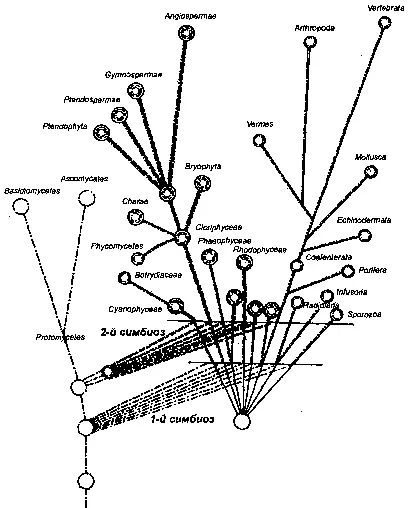

. Представление о взглядах Мережковского на симбиогенетическое происхождение высших таксонов можно получить из рис. 245.

Концепция А. С. Фаминцына [524] Козо-Полянский Б. М. Новый принцип биологии. Очерк теории симбиогенеза.

и К. С. Мережковского (1855—1921) была затем развита нашим видным ботаником Б. М. Козо-Полянским (1890—1957), который дал вполне дарвиновское объяснение этому явлению [525] Воронеж, 1925.

. Интересно, что все три отечественных автора, активно выступавших в начале нашего века в пользу симбиогенетической теории происхождения эукариотической клетки, были ботаниками. Ботаниками были и критики этой теории, в их число входил известный специалист по лишайникам А. А. Еленкин (1875—1942).

Проблема симбиогенеза в первой половине нашего века мало волновала цитологов, зоологов, микробиологов. К концу 30-х гг. все аргументы в спорах сторон были исчерпаны, и гипотеза Фаминцына — Мережковского вскоре была забыта [526] Хахина Л. Н. Проблема симбиогенеза. Историко-критический очерк исследований отечественных ботаников. Л.: Наука, 1979,156 с.

.

Рис. 245. Представления К. С. Мережковского о происхождении высншх таксонов путем двукратного симбиогенеза.

Из: О. Г. Кусакин, A. Л. Дроздов (1994).

Забвение гипотезы симбиогенеза в 30—40-х гг. XX в. не удивительно. По сути дела, все возможности световой микроскопии для позитивного или негативного решения этого вопроса были исчерпаны. Споры могли вестись в основном на основе истолкования или перетолкования давно известных фактов.

Симбиогенез — новейшие теории

Электронно-микроскопические исследования 50—60-х гг. XX в. [527] The Living Cell. Scientific American, 1961, vol. 205, №3. Русский перевод: Живая клетка I Ред. Г. М. Франк. М.: Иностр. лит-ра, 1962, 224 с.

выявили поразительное сходство в ультраструктурах таких органелл клетки, как центриоли, входящие в состав митотического аппарата, и базальные тельца жгутиков (кинетосомы). Возникла мысль об общности происхождения этих органелл от какой либо общей исходной органеллы.

Давно обсуждавшаяся в литературе мысль о сходстве строения энергетических органелл клетки — митохондрий и пластид друг с другом также получила в те годы электронно-микроскопическое подтверждение. В первой половине 60-х гг. XX века было обнаружено, что эти группы цитоплазматических органелл не только способны к саморазмножению (авторепродукции), но и содержат внеядерную ДНК [528] Сэджер Р. Гены вне хромосом // Молекулы и клетки / Ред. Г. М. Франк, М.: Мир, 1966, с. 129—144.

. На долю внеядерной ДНК авторепродуцирующихся органелл приходится от 5% (у большинства эукариот) до 40% (у трипаносом, имеющих сложную органеллу движения — блефаропласт, или кинетопласт) всей ДНК клетки.

В 1960-х годах было обнаружено принципиальное различие в строении ДНК у прокариот — клеточных организмов с недифференцированным ядром (бактерии, синезеленые) — и ящерной ДНК эукариот — клеточных организмов, у которых клетка подразделена на ядро и цитоплазму. Оказалось, что если ДНК ядра эукариот уложена в линейно упорядоченные структуры — хромосомы, то ДНК прокариот имеет кольцевидную упаковку, где двойная спираль ДНК замкнута в кольцо [529] Кернс Дж. Бактериальная хромосома // Молекулы и клетки. Ред. Г. М. Франк. Вып. 2., М.: Мир, 1967, с. 9—21.

. Вскоре было доказано, что цитоплазматическая ДНК всех изученных до сих пор клеточных органелл эукариот имеет кольцевое строение, сходное с кольцевым строением ДНК бактерий и сине-зеленых.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу