1 ...5 6 7 9 10 11 ...293 Вашингтонская морская конференция наглядно продемонстрировала силу, готовую обеспечить поддержание нового мирового порядка, но уже в 1921 году были сомневающиеся в том, смогут ли «замки из стали» эпохи боевых кораблей представлять собой оружие в будущем. Подобные аргументы, однако, оставались без внимания. Боевые корабли, независимо от их боевых качеств, были самыми дорогостоящими и технологически сложными инструментами мирового господства. Лишь наиболее богатые страны могли позволить себе обладать военно-морскими флотилиями и использовать их. Америка даже не стала строить всех положенных ей по квоте кораблей. Было достаточно того, что все понимали, что она в состоянии это сделать. Мощь Америки определяла экономика, а военная сила была лишь побочным продуктом. Троцкий не только признавал это, но и с удовольствием дал такому положению качественную оценку. В эпоху острой мировой конкуренции темное искусство сравнительного измерения экономик было распространенным занятием. В 1872 году, считал Троцкий, национальные состояния США, Великобритании, Германии и Франции были примерно равны, при этом каждая из стран располагала 30–40 млрд долларов. Спустя 50 лет стал очевидным огромный разрыв. Послевоенная Германия была доведена до нищеты и, по мнению Троцкого, стала беднее, чем была в 1872 году. Напротив, «Франция примерно вдвое богаче (68 млрд), Англия также (около 89 млрд), а национальное достояние Соединенных Штатов скромно оценивается сейчас в 320 млрд долларов» [27] Ibid; там же.

. Эти цифры были умозрительными. Но никто не оспаривал того, что к ноябрю 1921 года, когда проходила Вашингтонская морская конференция, задолженность британского правительства перед американскими налогоплательщиками составляла 4,5 млрд долларов, Франция была должна Америке 3,5 млрд долларов, а Италия – 1,8 млрд долларов. Платежный баланс Японии серьезно ухудшался, и Япония с нетерпением ожидала поддержки от Дж. П. Моргана. В то же время 10 млн граждан Советского Союза оставались живы благодаря помощи голодающим, поступающей из США. Никогда еще ни одной другой стране не удавалось достичь подобного глобального экономического превосходства.

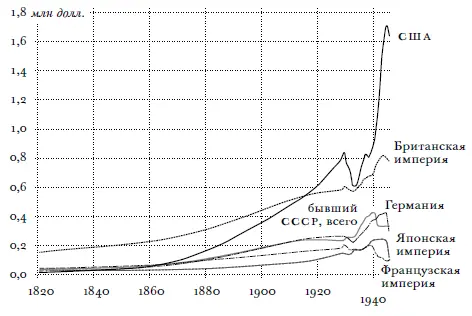

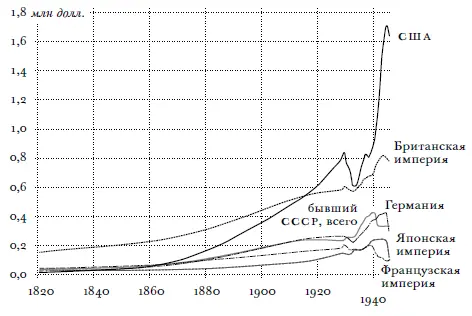

Рис. 1. Валовый внутренний продукт империй (паритет покупательной способности, в долларах 1990 г.)

Если обратиться к современным статистическим данным для построения графика развития мировой экономики начиная с XIX века, то станет вполне очевидным, что ход развития можно разделить на две части (рис. 1) [28] См., например, данные, собранные для ОЭСР Ангусом Мэддисоном (Angus Maddison), на http: // www.theworldeconomy.org/.

. С начала XIX века Британская империя представляла собой крупнейшую экономику мира. В 1916 году, когда состоялись битвы при Вердене и на Сомме, США обогнали Британскую империю по общему объему выпущенной продукции. С тех пор и до начала XXI века мощь американской экономики считалась решающим фактором формирования мирового порядка.

Всегда существовал соблазн, особенно у британских авторов, считать XIX и XX столетия периодом передачи по наследству США британского господства [29] Современным классиком является P. Kennedy, The Rise and Fall of the Great Powers (London, 1987).

. Это лестно для Британии, но не соответствует действительности, так как наследование предполагает преемственность проблем мирового порядка и средств их разрешения. Проблемы мирового порядка, возникшие в результате Первой мировой войной, не имели ничего общего с проблемами, решением которых прежде занимались британцы, американцы или кто-либо еще. Но есть и другой момент: американская экономическая мощь количественно и качественно отличалась от того, чем когда-либо располагала Британия.

Британское экономическое превосходство разворачивалось внутри «мировой системы», созданной Британской империей, раскинувшейся от Карибского бассейна до Тихого океана, оно росло благодаря свободной торговле, миграции и экспорту капитала на просторах «неформального» пространства [30] J. Darwin, Empire Project: The Rise and Fall of the British World-System, 1830–1970 (Cambridge, 2009).

. Британская империя создала матрицу для развития экономики всех остальных стран, которая позволила раздвинуть границы глобализации в конце XIX века. Появление крупных стран-конкурентов привело к тому, что некоторые из ученых-приверженцев империи и сторонников «Великой Британии» стали выступать за превращение этого разнородного конгломерата в единый замкнутый экономический блок [31] D. Bell, The Idea of Greater Britain (Princeton, NJ, 2009).

. Но благодаря устоявшейся британской традиции свободной торговли преференциальный имперский тариф был установлен лишь в разгар Великой депрессии. США, а не Британская империя располагали всем, к чему стремились ярые сторонники имперских преференций. США складывались как совокупность разнородных колониальных поселений, которая в начале XIX века превратилась в экспансионистскую хорошо объединенную империю. В отличие от Британской империи Американская республика стремилась включить в состав федерации новые южные и западные территории. В условиях изначально существовавших в XVIII веке расхождений между свободным Севером и рабовладельческим Югом этот интеграционный процесс был чреват опасностями. В 1861 году, не дожив до своего столетия, стремительно развивавшаяся американская государственность рассыпалась в результате ужасной гражданской войны. Спустя четыре года Союз был сохранен, однако цена этого, если учитывать пропорции, была не менее ужасной, чем та, которую заплатили основные воюющие стороны в Первой мировой войне. Немногим больше чем 50 лет спустя, в 1914 году, американский политический класс состоял из людей, переживших в детстве ужасы этой кровопролитной войны. Понять ставки в мирной политике администрации Вудро Вильсона можно, лишь осознав, что 28-й президент США возглавлял первый кабинет демократов-южан, который взял на себя управление страной со времен Гражданской войны. Свое восхождение они воспринимали как подтверждение примирения белой Америки и воссоздания американского национального государства [32] E. J. Eisenach, The Lost Promise of Progressivism (Lawrence, KS, 1994), р. 48–52.

. Заплатив кошмарную цену, Америка превратилась в нечто, не имевшее аналогов. Она уже не была хищнически продвигающейся на запад империей. Но она не стала и неоклассическим идеалом «города на холме» Томаса Джефферсона. Это было нечто, считавшееся невозможным по меркам классической политической теории, – единая федеральная республика континентального масштаба, национальное государство огромного размера. Между 1865 и 1914 годами, получая прибыль от рынков, транспорта и сетей связи британской мировой системы, экономика США росла быстрее любой другой экономики за всю предшествовавшую историю. Занимая выгодные позиции на побережье двух величайших океанов, страна обладала уникальными притязаниями и возможностями оказывать влияние в глобальном масштабе. Называть ее преемницей британского господства означает согласиться с теми, кто в 1908 году упорно называл «Модель Т» Генри Форда «безлошадной повозкой». Этот ярлык был не столько ошибочным, сколько безнадежно устаревшим. Это была не преемственность. Это была смена парадигмы, совпавшая с принятием Соединенными Штатами отличной от других концепции мирового порядка.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу