Документ № 2

«Разговор разочарованного со своим ба» (ок. 2200 г. до н. э.)

• первое художественное произведение

• древнейшая философия

• первый опыт психоанализа

В XXIII в. до н. э. в Египте случилась настоящая беда. По каким-то причинам, которые в таких случаях всегда сложно определить, великая держава в кратчайшие (по тогдашним меркам) сроки распалась на множество независимых княжеств, которые немедленно принялись враждовать друг с другом: читателям, пережившим распад СССР, хорошо известно, как это бывает. Разрушение централизованной власти вызвало экономический коллапс: тщательно поддерживаемая в течение веков система орошения нильских земель пришла в запустение, на страну обрушились голод и анархия, а преступность выросла до необычайных высот.

Для древних египтян произошедшее стало настоящим шоком – они не представляли, что такое может случиться. Государство процветало тысячу лет, и людям казалось, что расцвет будет вечным: всё выше будут становиться храмы «крепкой и прекрасной» столицы Мен-нефер (более известной как Мемфис), всё богаче пирамиды «великого дома» фараонов, всё шире территория государства, вокруг которого нет ничего, кроме пустынь и дикарей. Но вот столица разорена, фараоны калейдоскопически чередуются (в седьмой династии, по образному преданию, было семьдесят царей, правивших в течение семидесяти дней), а в дельту Нила со всех сторон вторглись кочевники, полюбившие массовые поездки в Египет именно в период ослабления центральной власти. Для египтян, не знавших ранее ничего подобного, наступил настоящий конец света, и это важно представить себе, когда читаешь строки «Разговора».

«С кем говорить мне сегодня? Отчаялся человек из-за поступков своих злых. Но у всех вызывают лишь смех его ужасные злодеяния. С кем говорить мне сегодня? Грабят, всяк обирает ближнего своего… Злодей в облике близкого друга, а брат, с которым вместе трудился, обернулся врагом».

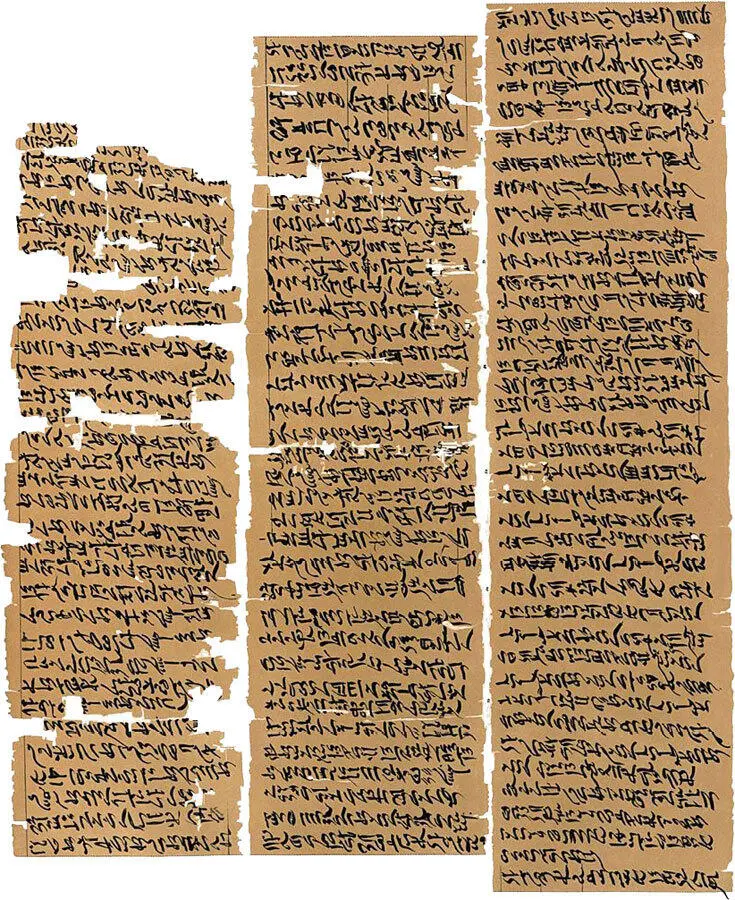

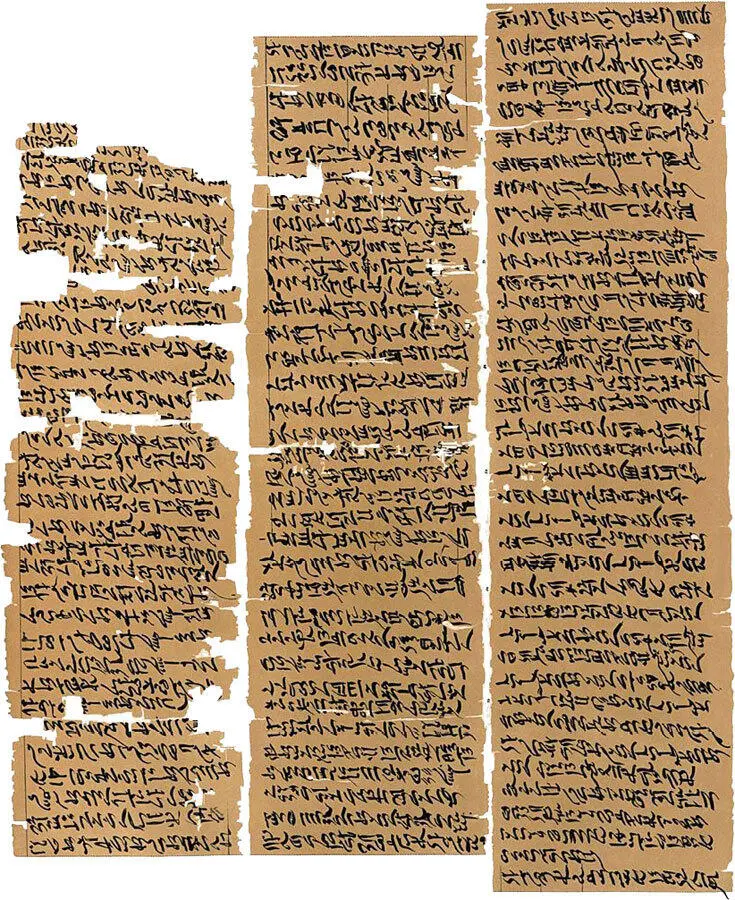

Рукопись «Разговора разочарованного со своим ба»

Быстрое разрушение миропорядка и полное отсутствие перспектив его восстановления вызывало ощущение потерянности, отсутствие желания жить. Однако именно эти эмоции дали жизнь первому в мире художественному произведению – во многом революционному по меркам самой египетской литературы. До «Разговора» египетские тексты в основном представляли собой религиозные гимны и поминальные формулы, записанные из устного оборота, либо же поучения: отца – сыну, мудреца – потомкам. В них не было всего того, что делает произведение художественным: сюжета, литературных героев, развития действия, авторского вымысла.

Лирическое название «Разговора» придумано значительно позже: в Древнем Египте титулов и контртитулов у книг ещё не существовало. Неизвестен нам и автор, а текст из 24 элегий сохранился лишь в копии анонимного переписчика XXI в. до н. э. Сегодня эта копия, выполненная иератическим письмом (скорописью) на трёхметровом папирусе, хранится в Египетском музее Берлина.

Ба – душа человека, которая действует в этом относительно кратком произведении как одно из двух действующих лиц. Ба не только выслушивает своего хозяина, но и спорит с ним, обнаруживая весьма радикальные взгляды на мир. Сюжет стартует с сетований автора: человек рассказывает своей душе о настроениях, знакомых депрессивному состоянию любой эпохи: всё плохо, вокруг одни проблемы, одиночество и пустота. Жизнь не удалась, и смерть – единственный отдых от этого мира, где только суета сует и томление духа. Поэтому нужно срочно выполнить все положенные ритуалы, выстроить гробницу и отправляться на Запад, вслед за солнцем (в отличие от наших дней, под Западом в те времена понимался загробный мир, туда отправлялись умирать, а не покупать недвижимость).

«Веди меня к смерти и сделай так, чтобы Запад встретил меня благосклонно. Разве смерть – это горе? Жизнь – это постоянное изменение. Взгляни на деревья, они роняют листья. Так отпусти мне грехи и подари покой несчастному».

Ба не столь пессимистичен. Подобно хорошему психотерапевту, он держится бодро и отвечает на шаблонные разглагольствования клиента такими же шаблонными для терапевта тезисами: бывает и хуже, нужно надеяться на лучшее, наслаждаться сегодняшним днём. Да и смерть, говорит душа, – не выход, потому что в потустороннем мире ничего интересного нет, а на земле о тебе после смерти вообще никто не вспомнит. Чтобы подкрепить свои слова, он припоминает народные притчи о людских несчастиях и приводит пример фараонов, которых после смерти ждало забвение.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу