Племена древних славян-охотников, звероловов, земледельцев селились по берегам рек и озер. Реки были первыми и вначале единственными дорогами. Чтобы контролировать их, городки, остроги и погосты ставили па мысах при слиянии рек.

История не знает ни одной великой державы без выходов к морю. Стало быть, без мировых дорог не может быть и мировой державы.

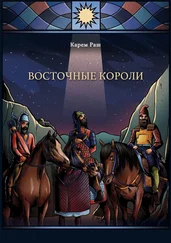

До конца XV века Черное море на европейских картах отмечалось как Русское море, каковым оно и было. Парадокс заключается в том, что именно с XV века, после падения Константинополя, русские стали не только хозяевами, но и грозой этого моря, хотя называлось оно теперь не Русским, а Черным.

Донские и запорожские казаки бросали вызов вооруженной до зубов Османской империи, наводившей ужас на Европу. А тогда Турция и ее крымские и ногайские вассалы были в поре военного расцвета.

На стругах и чайках казаки стали первоклассными моряками, в совершенстве овладели тактикой абордажного боя. Пылали окрестности Гурзуфа, Трапезунда, Стамбула, Варны... За три века до Переяславской рады оформился естественный союз русских и украинцев перед лицом общего врага. Казаки имели в тылу хоть и набиравшую силу, но еще терзаемую то смутами, то войнами Россию. На флангах были стиснуты враждебными им народами. И тем не менее они искали открытого боя. Три столетия длился этот волнующий поединок за выход к морю.

Струг, атакующий галеас, — вот символ этих столетий!

Движение к мировым дорогам не смогло прервать даже татаро-монгольское иго. Эту историческую миссию взял на себя народ, создав «военные демократии» на окраинах, когда границы державы были искусственно отодвинуты от моря. Жаль, но дореволюционные историки «государственной школы» не оценили эту важнейшую страницу в отечественной истории.

Другой отряд казаков и гулящих людей прошел в XVII веке от Урала до Великого океана. Это был мощный стихийный порыв, за которым с трудом поспевало государство. В таком столетии не мог не родиться Петр. Казаки так спешили, будто предчувствовали его рождение. Так наконец возникла территория между двумя океанами, созданная самим народом и достойная его.

Лучшие умы России всегда задумывались над глубокой материнской связью родной почвы и человека, не придавая этим узам мистической таинственности. Достоевский в 1861 году, рассылая подписчикам объявление о выходе своего журнала «Время», прямо писал, обращаясь через будущих читателей ко всей мыслящей России: «Без почвы ничего не вырастет и никакого плода не будет. А для всякого плода нужна своя почва и свой климат, свое воспитание». Это не программа национального обособления, а мудрый призыв сбалансировать поток новых идей с самобытным творчеством, ибо развитие есть гибкое и мудрое сочетание изменчивости и постоянства, и перекос в ту или другую сторону приводит к необратимым последствиям. К этому времени Россия прочно вышла на мировые дороги. Достоевский гениально предугадал, что для мировой державы не будет проблемой недостаток новых веяний, идей, контактов, как, впрочем, и чужих товаров. Само ее положение даст ей эти преимущества рано или поздно. На первое место в национальной программе выйдет охрана и развитие родных традиций и устоев.

Во времена Достоевского считалось более надежным отправить груз из Петербурга на Камчатку не по собственной территории, а Мировым океаном. Ни у одного другого народа тема дороги не занимает такого места в литературе, музыке и фольклоре. Вот как Гоголь описывает один из отрезков русской дороги: «И опять по обеим сторонам столбового пути пошли вновь писать версты, станционные смотрители, колодцы, обозы, серые деревни с самоварами, бабами и бойким бородатым хозяином, бегущим из постоялого двора с овсом в руке, пешеход в протертых лаптях, плетущийся за восемьсот верст, городишки, выстроенные живьем, с деревянными лавчонками, мучными бочками, лаптями, калачами и прочей мелюзгой, рябые шлагбаумы, чинимые мосты, поля неоглядные и по ту сторону и по другую, помещичьи рыдваны, солдат верхом на лошади, везущий зеленый ящик с свинцовым горохом и подписью: такой-то артиллерийской батареи, зеленые, желтые и свежеразрытые черные полосы, мелькающие по степям, затянутая вдали песня, сосновые верхушки в тумане, пропадающий далече колокольный звон, вороны как мухи и горизонт без конца...»

Гоголь не дожил одного года до Крымской войны. Европа уже покрывалась тогда сетью железных дорог. Мы же не имели ни одной железной дороги от столицы к морю. Тысячи, сотни тысяч пудов зерна гнили каждый год в Петербурге и Ревеле только потому, что прибывали туда после того, как замерзали порты. Расхищался, портился, обесценивался не только хлеб на складах...

Читать дальше