Иной была ситуация в Восточной Европе: еще не закончился процесс колонизации ее лесной зоны славянскими племенами; выходцы с Балтики, из Швеции и с Аландских островов колонизовали Верхнее Поволжье одновременно со славянами — словенами и кривичами (Jansson 1987); главными средствами коммуникации оставались реки; начальная русь, по данным восточных и других источников (включая данные нумизматики — распределение монет и кладов), стремилась утвердиться на этих коммуникациях, которые вели к центрам византийской и ближневосточной цивилизации (рис. 17). Для безопасного прохождения по рекам Восточной Европы необходима была договоренность с местными племенами. Летописная легенда о призвании варяжских князей передает договор — ряд, заключенный в Новгороде варяжской дружиной и князьями с племенами словен, кривичей и мери, регулирующих отношения между властью и данниками (см. в главе IV) [154].

Эта система отношений распространилась к середине Х в. по пути из варяг в греки, которым овладели русские князья. Ее подробно описывает Константин Багрянородный в знаменитом трактате «Об управлении империей» (глава 9): русь («все росы» в трактате) выходит зимой из столицы Киева в полюдье, чтобы кормиться у славян — данников (пактиотов) до весны, когда реки освобождаются ото льда и открывается путь «в греки». Существенно, что перед походом в Византию «росы» покупали у славян корабельный лес для оснащения ладей (Константин Багрянородный, глава 9. С. 45–51) [155]. Этот «обмен услугами» характерен для той эпохи, которая при формационном подходе к исторической периодизации именовалась «варварской». Впрочем, Маркс характеризовал эту политическую структуру как «вассалитет без ленов или с ленами, существовавшими только в форме сбора даней» [156].

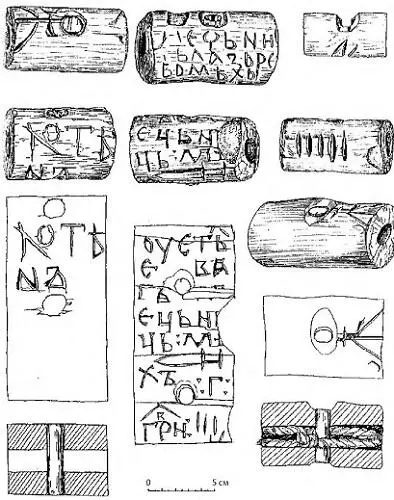

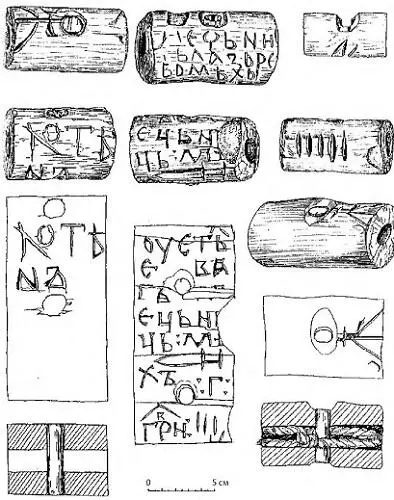

Замечательные археологические находки свидетельствуют о единых методах сбора (точнее — концентрации и перераспределения) дани в городах, связанных с экспансией скандинавов в эпоху викингов: это деревянные пломбы-цилиндры (рис. 18), которыми запечатывались мешки с мехами.

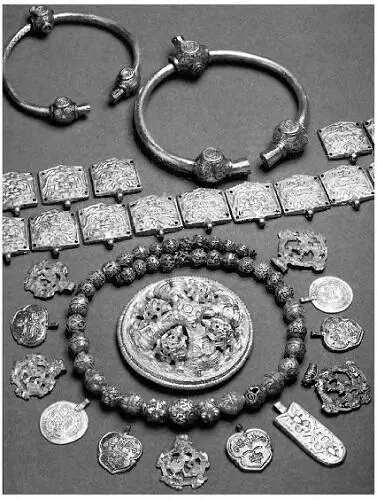

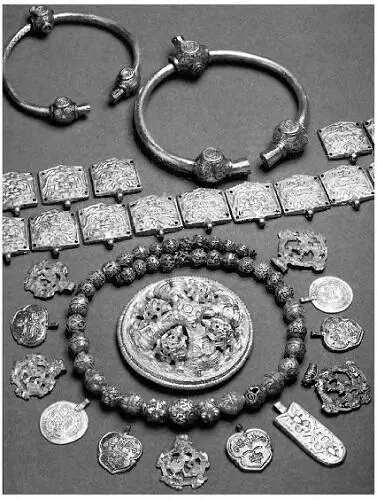

Рис. 17. Клад с восточными монетами и поясными бляшками из Ворбю. Швеция (по: From Viking to Crusader/ Paris — Berlin, Copenhagen, 1993. p. 79)

Рис. 18. Новгородские пломбы-цилиндры (по: Янин 2001)

Больше всего их обнаружено в раннесредневековом Новгороде, один — в Белоозере, один — в славянском Волине на Балтике, несколько — в Дублине (Ирландия); образцы из Волина и Дублина украшены скандинавским орнаментом (см. Янин 2001).

Существенно, что обладатели этих «ленов» в виде даней именовали себя (в договорах с греками и в информации, данной Константину Багрянородному) «всеми росами», русью или «всей русью», как именовала себя княжеская дружина, согласно летописной легенде о призвании варягов. Термин варяг возник на Руси тогда, когда стало необходимым отличать контингент скандинавских наемников от руси — «местной» княжеской дружины (Мельникова, Петрухин 1994). Проблема происхождения имени «русь», как уже говорилось, была осложнена многочисленными поисками народов со схожим именем, как среди славян, так и среди скандинавов. Поиски эти результатов не дали (если не следовать средневековым «этимологиям» и не отыскивать начальную русь по созвучию — среди германцев ругиев на Рюгене или даже на Дунае, среди аланов — роксоланов и т. п.).

Эти поиски «спровоцированы» самой летописью, ибо летописец конца XI в. воспринимал слова «русь» и «варяги» уже как этнонимы: русь была включена им в число варяжских народов, среди «свеев», «урманов» (так именовались норвежцы и датчане) и прочих. Данные исторической ономастики давно прояснили происхождение слова «русь»: прибалтийские финны, жители Восточной Прибалтики, именуют Швецию Ruotsi (по-фински), Rootsi (по-эстонски). Предки этих народов, которых славяне звали чудью, принимали, по летописи, участие в призвании варягов/руси — от них славяне и восприняли слово «русь» как обозначение выходцев из Швеции. Об этом значении свидетельствовали они сами уже в первом упоминании «людей Рос» в Бертинских анналах (839 г.): на расспросы франкского императора эти люди признались, что они — «от рода свеонов». С начала XIX в. предложено и объяснение термина «русь» — «гребцы, участники похода на гребных судах» (<*roþeR — Мельникова, Петрухин 1989, см. выше глава V.1) [157].

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Дмитрий Пучков - Средневековая Русь [От призвания варягов до принятия христианства]](/books/395138/dmitrij-puchkov-srednevekovaya-rus-ot-prizvaniya-va-thumb.webp)