Как мы видели, письмо Иосифа помещает народ В-н-н-тит рядом с народами Поволжья. Еще Б. А. Рыбаков, опираясь на поздние данные ал-Идриси (XII в.), предположил, что Вантит расположен на пути из Киева в Болгар. Рыбакова впечатлил комплекс «роменско-боршевских» памятников на правом берегу р. Воронеж к северу от города, прежде всего — городище «Михайловский кордон» (9 га), и воронежские исследователи обозначили этот комплекс именем «Вантит» (ср.: Пряхин и др. 1997/1; Винников 1995. С. 69–72), подчеркивая условность наименования и необходимость создания охранной зоны и комплексного исследования памятников.

Без систематического исследования невозможно представить себе историческое место этого действительно уникального комплекса, в том числе и в отношении проблемы даннической зависимости от Хазарии. Еще в XIX в. краеведы обратили внимание на название одного из городищ — «Козарское», что вызывало ассоциации с летописным обозначением хазар (козаре) и хазарским присутствием в регионе (см. Пряхин и др. 1997/1. С. 3) [98]. Материалы раскопок немногочисленны: на городище Белогорское–1 обнаружена типично славянская «боршевская» керамика вместе с керамикой «смешанного славяно-салтовского облика» и собственно салтовская посуда. Есть она и на городище «Михайловский кордон» (Пряхин и др. 1997/2. С. 25; ср.: Винников 1995. С. 81–84; Винников, Синюк 2003. С. 175).

А. З. Винников (1995. С. 128–148) рассматривает славяно-хазарские отношения на Дону в широком контексте этнокультурного взаимодействия славянской и салтово-маяцкой культуры, включая проблему керамического производства, взаимовлияния в сфере домостроительства, торговли, отмечая, что сходные проблемы археологические источники позволяют ставить и в отношении Среднеднепровского региона. Действительно, на воронежских памятниках встречается волынцевская керамика (Винников, Синюк 2003. С. 224), характерная для той среднеднепровской культуры, которая развивалась в VIII — начале IX в. под непосредственным воздействием сал-товской.

Можно ли говорить, вслед за арабскими авторами, о городах в степном и лесостепном регионе? С. А. Плетнева (Плетнева 2002) в работе о городах Хазарии (с характерным примечанием — «к постановке проблемы») выделяет несколько зон градообразования: под властью Хазарии стали возрождаться античные города Боспора — Фанагория, Таматарха (Самкерц), Керчь [99]. Еще одну зону можно считать «контактной» — это был Дагестан со старыми «столицами» Хазарии Семендером и Беленджером, прямыми контактами с зоной влияния городских цивилизаций Ирана (Дербент) и Закавказья. Иной была ситуация в степи, где возникли укрепленные поселения на новом месте. С. А. Плетнева считает, что они должны были контролировать коммуникации — дороги, связывающие новую столицу Хазарии в дельте Волги Итиль и Дербент — поселения у ст. Шелковская и Некрасовская на Тереке (где, по Плетневой, могли находиться караван-сараи и таможни).

«Степные города» должны были контролировать домен кагана, простиравшийся от Итиля в дельте Волги до городов Нижнего Дона с Саркелом, Правобережного городища на противоположном берегу, городища Семикаракоры в низовьях Дона. Сеть поселений с белокаменной крепостью в Верхнем Салтове возникла западнее на Северском Донце. Эпонимическая для салтово-маяцкой культуры крепость в Верхнем Салтове ныне практически разрушена современным поселком. Между тем в некрополе — Верхнесалтовском могильнике обнаружен комплекс, проливающий дополнительный свет на хазаро-славянские отношения.

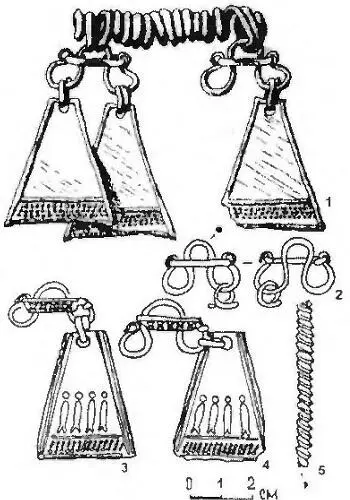

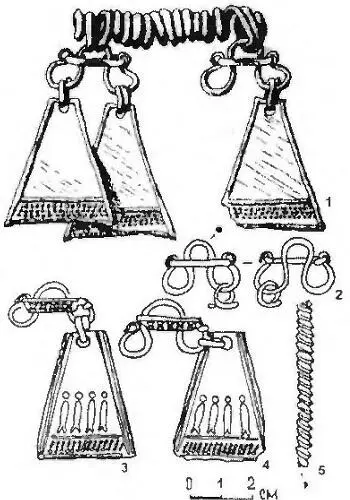

Рис. 10. Трапециевидные подвески из салтовских погребений (по: Аксенов, Лаптев 2009)

В одной из аланских катакомб могильника (№ 93) вместе с военным предводителем-всадником была похоронена женщина в типичном для смоленских длинных курганов уборе (венчике с трапециевидными подвесками; рис. 10 — Аксенов, Лаптев 2009). Неясно, была ли она пленной наложницей салтовского командира, но она вынуждена была последовать за ним на тот свет, и совершавшие погребальный обряд помнили, что чужестранка могла быть опасной после смерти. Прошло время, и в погребальную камеру проникли люди, которые удалили коленные чашечки у костяка, уже лишенного мягких тканей, чтобы покойник «не ходил», нанося вред живым (ср. об отношении к смерти и «постпогребальных обрядах — в главе XI).

Среди важнейших памятников, свидетельствующих о хазаро-славянском взаимодействии — городище Битица на реке Псел (приток Днепра), центр волынцевской культуры в левобережье Днепра с юртообразными жилищами [100]и комплексами салтово-маяцкой культуры (Комар, Сухобоков 2000; Приймак 2007). В славяно-хазарском пограничье, подконтрольном Хазарии, расположена целая сеть городищ, включая Маяцкое поселение с элементами славянских домостроительных традиций (Плетнева 2002. С. 119–122).

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Дмитрий Пучков - Средневековая Русь [От призвания варягов до принятия христианства]](/books/395138/dmitrij-puchkov-srednevekovaya-rus-ot-prizvaniya-va-thumb.webp)