Происхождение киевской культуры определенно увязывается с распространением зарубинецкой культуры — так называемых позднезарубинецких памятников (ср.: Щукин 2005. С. 132–133). Исследователи продолжают полемику об этнической принадлежности зарубинецкой культуры — славяне или балты? (Ср.: Мачинский, Тиханова 1976. С. 78–79; Седов 2002. С. 134 и сл.) М. Б. Щукин усматривает в ее носителях венетов (Щукин 2005. С. 210 и сл.), через земли которых и даже по их «тылам» пришлось пробиваться к пушным богатствам Севера дружинам Германариха. При этом сам Щукин признает условность границ «державы Германариха», созданных Иорданом. Отождествление упомянутых Иорданом «тиудос» с чудью, а «васинабронкас» с весью (упомянутых в космографическом введении ПВЛ) затрудняется не только филологическими и текстологическими проблемами (Мельникова, Петрухин 1997), но и отсутствием археологических памятников, которые можно было бы относить к этим народам (Щукин 2005. С. 219).

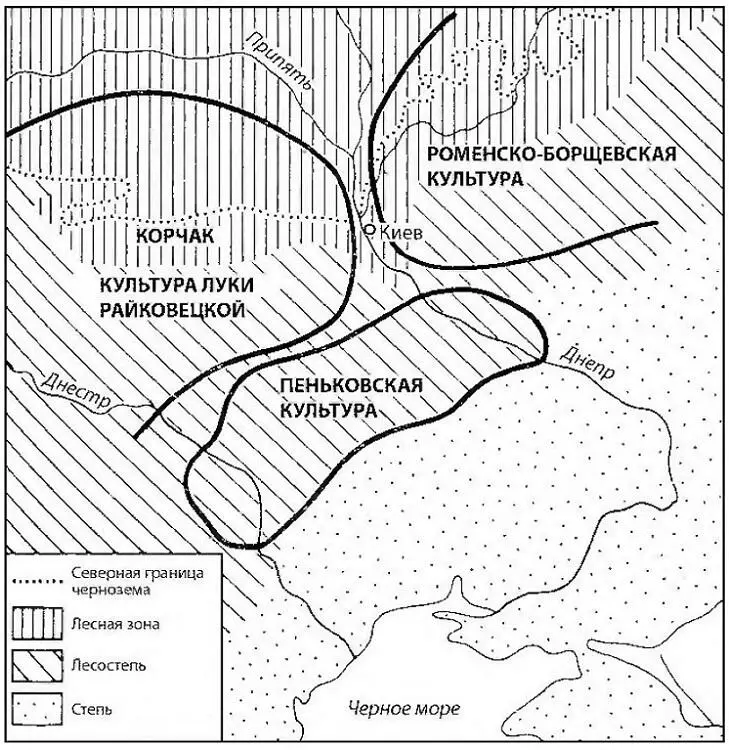

Та же балто-славянская проблема остается актуальной и для атрибуции сменившей киевскую в Поднепровье колочинской культуры (ср.: Славяне и их соседи: 120–122). Выше сказано, что проблема балто-славянского единства оказывается общей проблемой славянского этногенеза. Для доистории киевского Поднепровья существенно, что в этом регионе столетиями взаимодействовали разные культуры: колочинская культура в Поднепровье сосуществовала с пражской в Правобережье Днепра; на юге в лесостепи сложилась пеньковская культура, синтезировавшая черты пражской и кочевнических культур степи (см. подробнее в главе III).

«Простой» интерпретацией этого культурного разнообразия кажется сведение трех культур к исторически знакомым «реалиям». Традиционным стало соотнесение пражской культуры со склавинами Иордана, пеньковской — с антами, колочинской — с балтами вплоть до национально-романтических конструкций эпохи становления независимых государств (после распада СССР), усматривающих в первых — предков украинцев, во вторых (с учетом восточных областей) — русских, в третьих — белорусов (ср. Баран 1998) [48] На VI Международном конгрессе славянской археологии с докладом «Древнерусская народность: реалии и миф» выступил белорусский археолог Г. В. Штыхов (Штыхов 1997). Он склонялся к мысли о том, что в древней Руси не существовало объективных предпосылок для сложения единой народности: могли складываться народности вроде ильменских славян, которые имели «город-государство» Новгород. Значение древнерусской книжности сводится к написанной «на церковнославянском языке Библии». Проблема единства — общего наименования населения древнерусского государства Русь обходится, равно как и проблема того, что в Новгороде и Киеве существовала единая летописная система.

. Такой подход [49] В другой работе В. Д. Баран (Баран 1997) соотносил пражскую культуру со склавинами, пеньковскую — с антами, венедам же приписывал синхронную (VI–VII вв.) дзедзицкую культуру Польши. Автохтонистская тенденция возводить современные исследователям этносы к древним восходит к работам М. С. Грушевского (ср.: Грушевский 1994. С. 176–177), который считал антов «предками украинских племен». Распространенным в современной украинской историографии стал тезис об отсутствии единой древнерусской культуры и связанной с ней в советской исторической науке «древнерусской народности» — предка русских, украинцев и белорусов (ср.: Баран 2006; Моця 2008), также восходящий к установкам Грушевского. Не столь прямолинейными (в отношении предков украинцев и белорусов) выглядят этнические реконструкции В. В. Седова, который относил к «антской группе» носителей пеньковской культуры и даже выделяемых им неких «русов» Приднепровья. Но и этот исследователь считает возможным говорить о предках словаков и румын в VIII–IX вв. (Седов 2002. С. 428–430, 458 и сл.). См. об архаических традициях поиска Urheimat (прародины) в современной археологии: Barford 2008.

не учитывает, однако, дальнейшего развития культур Поднепровья, где формируется культура Луки Райковецкой — наследница пражской культуры в Правобережье, и роменская культура в Левобережье (ср.: Терпиловський 2006. С. 233–234). А главное, не учитывается формирование единой древнерусской культуры X–XI вв. и ее исторического центра Киева на традиционном для I тыс. н. э. перекрестке культур (Hensel 1987. С. 423 — рис. 7), что предопределяло его роль «матери городов русских».

Рис. 7. Карта перекрестка культур (по: Hensel 1987. S. 423)

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Дмитрий Пучков - Средневековая Русь [От призвания варягов до принятия христианства]](/books/395138/dmitrij-puchkov-srednevekovaya-rus-ot-prizvaniya-va-thumb.webp)