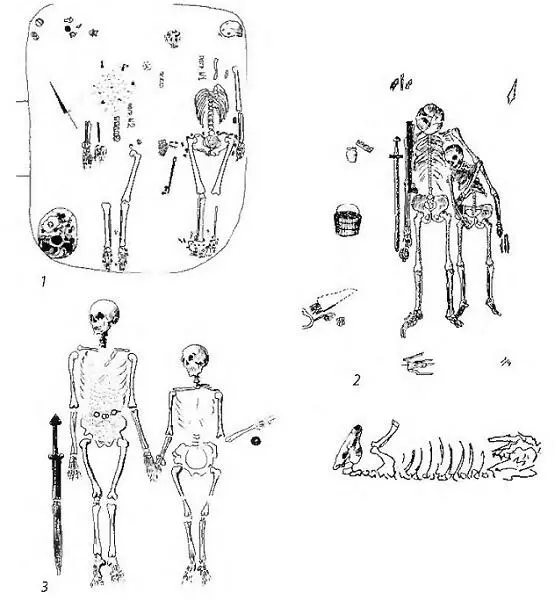

В двух погребальных камерах, из которых исследованы парные погребения, в отличие от близкого по обряду парного камерного погребения в Шестовице, где дружинник обнимает рукой погребенную с ним подругу, вооруженные мечами воины из Плеснеска целомудренно держат погребенных с ними женщин за руку и даже под руку (рис. 41). В инвентарь покойников входят кресты, здесь по христианскому обряду были похоронены супруги [192]. Р. Ливох справедливо полагает, что у Плеснеска были похоронены представители власти киевского князя (Ливох 2010. С. 491), недаром в Плеснеске известно огромное (160 га) городище с укреплениями конца Х в., синхронными курганам.

Рис. 41. Парные погребения (сравнительная таблица): 1 — салтовская катакомба (по: Аксенов, Лаптев 2009); 2 — камерная гробница в Шестовице (по: Блифельд 1977); 3 — камерное погребение с крестом из Плеснеска (по: Ливох 2010)

Появление христианских символов в контексте традиционного «языческого» обряда камерных гробниц характерно для дружинной элиты второй половины Х в. (см. подробнее в главе XI). Предметы вооружения не противоречили христианскому ритуалу, как и большая курганная насыпь, принадлежности богатого (включая золотые украшения) костюма — они призваны были демонстрировать социальный статус, а не языческие представления о загробной жизни. Обычай поминальной трапезы — стравы (остатки пищи были обнаружены в ведрах, поставленных в камеры) — также сохранялся после христианизации.

Другое дело — «обол Харона», античный обычай, зафиксированный в больших курганах Плеснеска: мелкие золотые предметы были обнаружены во рту погребенных. Р. Ливох обнаруживает истоки этого обычая в Моравии, где в рот погребенного клали золотые бляшки, в одном случае — византийский солид (Ливох 2010. С. 490). Заметим, что сходный обычай известен в синхронных погребениях с конями у венгров (Барта 1972. С. 178). Впрочем, обол Харона в виде серебряных монет и подражаний спорадически встречается и в древнерусских погребениях (Равдина 1988). Вероятно, представление о плате загробному перевозчику через реку оказалось актуальным для славяно-русской традиции [193], ориентированной на реки как главные средства коммуникации.

В целом обнаруживается широкий спектр связей древнерусских больших курганов с большими курганами Северной Европы как в типологическом, так и в генетическом аспекте. Два важнейших погребальных символа, известных по ритуалу больших курганов — ладья и пиршественный сосуд (котел), характеризуют существеннейшие черты быта начальной Руси, как этот быт описан у Константина Багрянородного и в других синхронных источниках: сбор ладей для общерусского похода по днепровскому пути весной (ср.: скандинавский ледунг) и кормление зимой в землях славян-данников. Собственно и само имя русь в IX — первой половине X вв., как уже говорилось (глава V), означает княжескую дружину, идущую в поход на гребных судах.

Неудивительно поэтому, что большие курганы концентрируются в главном пункте днепровского пути — в Верхнем Поднепровье, в Гнёздове, контролировавшем переход из Верхней, «Внешней» Руси, Новгорода, на Юг, а также в северянской Черниговщине, на покоренном при Олеге Левобережье Днепра, и в древлянском Правобережье, у Искоростеня и Овруча. Верхнеднепровские кривичи, северяне и древляне упомянуты как данники руси у Константина Багрянородного. Этой русью оставлены многочисленные дружинные курганы в самом Киеве и в перечисленных регионах.

Б. А. Рыбаков (1949) увязывал распространение дружинных курганов на Черниговщине с процессами феодализации — оседания дружинников на землях, где они могли получать «корм». К этим землям, в первую очередь, относится «Русская земля» в Среднем Поднепровье (ср.: Петрухин 1995. С. 98–101), равно как и Ростово-Суздальское ополье, где присутствие дружинников фиксируется не только давно известными материалами некрополей Ярославского Поволжья, но и на поселениях, которые принято считать «сельскими» (ср. в главе VII, а также Макаров 2007).

Кому же принадлежали большие курганы, возвышающиеся над дружинными некрополями? Большие курганы и в русской, и в западноевропейской традициях принято было называть княжескими или королевскими. Ныне эта атрибуция представляется скорее метафорической, чем социологической. Оке Хюенстранд в 1974 г. предложил разделять по формальному признаку просто «большие курганы» — диаметром 20–29 м и «королевские курганы» — диаметром свыше 30 м (Hyenstrand 1974. S. 103 f.). Из 243 больших курганов, по его подсчетам, 47 превышали 30 м в диаметре. На Адельсё самый большой из курганов достигал 50 м в поперечнике, но Скопинтулл в той же королевской усадьбе едва превышал 20 м.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Дмитрий Пучков - Средневековая Русь [От призвания варягов до принятия христианства]](/books/395138/dmitrij-puchkov-srednevekovaya-rus-ot-prizvaniya-va-thumb.webp)