Безработица в XX в. становится константой экономической жизни (с некоторыми исключениями почти полной занятости в странах с плановой экономикой, хотя и в них она была временной или фиктивной). В периоды экономических кризисов безработица становится массовой. Из-за высокой степени зависимости прежде всего индустриальных экономик от постоянного получения зарплат самой массовой категорией граждан - наемными работниками безработица оказывает весьма существенное влияние на экономическую политику многих государств.

Глобализация - важное явление для экономической истории XX в. Если о начале и корнях глобализации ведутся горячие споры, то для новейшей истории глобализация является важным процессом, существенно повлиявшим на экономическое развитие мира. По сути мир в своем цветущем многообразии стал экономически взаимосвязанным и взаимозависимым. При этом в XX в. было много препятствий как для интеграции, так и для глобализации. С точки зрения экономики, первым ударом по глобализации стали мировые войны. Период так называемой «второй Тридцатилетней войны» (1914-1945 гг.) стал этапом деглобализации империалистической мировой экономики рубежа Х1Х-ХХ вв. После мировых войн стали очевидны не только идеологиче-

|

| Очередь безработных у биржи труда в Марселе. 1930-с годы. РГАКФД |

ская борьба, но и экономическое противостояние сверхдержав в холодной войне: Бреттон-Вудская система и план Маршалла противостояли Совету экономической взаимопомощи, сформировался «третий мир», после чего в дискуссиях о разделении благосостояния мира граница стала проводиться нс между Западом и Востоком, а между Севером и Югом.

Стандартная модель стала обобщенным описанием успешного пути индустриализации. В данную модель включаются 4 главных фактора, обеспечивающих рост национальных экономик в конце Х1Х-начале XX в.: тарифы, железные дороги, банки, образование. Для стран догоняющего развития требовалось достичь уровня экономического роста, превышающего рост пионеров индустриализации, а значит, необходимо было умело использовать тарифную политику для создания благоприятных условий в формировании рынка, организовывать максимально разветвленную транспортную железнодорожную инфраструктуру, поддерживать жизнеспособную и эффективную банковскую сеть, способствовать распространению массового образования. Стандартная модель экономического развития хорошо применима к странам с поздней индустриализацией (например, к России, Японии, Индии, к странам Латинской Америки). Интересно сравнить экономический опыт России и Японии, переживших период реформ в конце XIX в. («Великие реформы» и реформы Мейдзи), период имперской индустриализации (1880-1917 и 1905-1940 гг.) и период быстрого роста (1950-1980 и 1950-1990-е гг.)

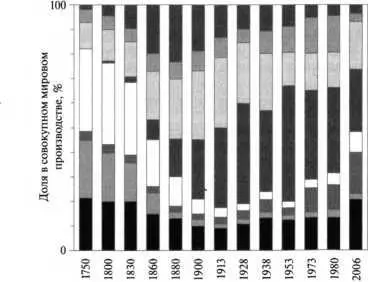

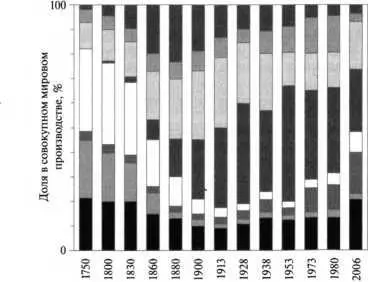

Желание «догнать» богатые страны декларировалось во многих странах Азии, Африки и Латинской Америки. В условиях «великого расхождения» между странами Запада и остальным миром в XX в. постоянство темпов роста оказалось весьма существенным. Сократить отставание благодаря стратегии индустриального рывка удалось немногим странам, прежде всего Японии, Южной Корее, СССР, в конце века к этим странам стал присоединяться Китай (см. график 4).

Великие империи Востока, издревле манящие европейских путешественников, пленяли своими богатствами и диковинами, известными по рассказам Марко Поло. Экономисты не разделяли мнения о процветающем Востоке, по-разному объясняя его отсталость. Обращаясь к примеру Китая, А. Смит видел его отставание в запрете на внешнюю торговлю и слабых гарантиях частной собственности, Р. Мальтус - в высокой рождаемости, К. Маркс -в докапиталистической социальной структуре, подавляющей индивидуальную инициативу. С классиками не согласны представители так называемой калифорнийской школы экономической истории, доказывающие в своих работах, что китайская правовая система была сопоставима с европейской, а китайская семья поддерживала рождаемость на довольно низком уровне. И если показатели производительности труда и уровня жизни почти одинаковы с разных сторон Евразии, то причиной успеха европейской промыш-

| График 4Распределение мирового промышленного производства* |

|

ВеликобританияСССРЗападнаяЕвропаСевернаяАмерикаКитайВосточнаяАзияИндийскийсубконтинентОстальноймир |

| * Аллен Р. Глобальная экономическая история. М.. 2013. С. 15; по данным: йДгШпаНгаПоп ЬеуеЦ йот 1750 Го 1980 ,1оигпа1 о? Еигореап Есопотш НШогу. 1982. N 11. Р. 269-333; \Уог1с1 Банк. \Уог1с1 Беуе1ор-теп! 1пс1юа1ог8 (2008).Примечание-. Под СССР в 1750-1913 гг. понимается Российская империя, а в 2006 г. - Российская Федерация. |

ленной революции, а с ней и выгодного положения в «великом расхождении» можно считать месторождения каменного угля и коммерческие выгоды глобализации, ставшие доступными Англии еще в XIX в. На основе наблюдений за развитием индийской текстильной промышленности исследователи сегодня приходят к важному выводу, что асимметричные технические изменения вкупе с глобализацией способствовали промышленному развитию западных стран и одновременно деиндустриализации древних производящих экономик Азии. Этот вывод существенно меняет отношение к азиатским экономикам, которые неверно считать «традиционными», так как их слабая развитость стала как раз результатом первой волны глобализации XIX в.

Читать дальше

![Неизвестный Автор Мир в XX веке: эпоха глобальных трансформаций [Книга 1] обложка книги](/books/405124/neizvestnyj-avtor-mir-v-xx-veke-epoha-globalnyh-cover.webp)