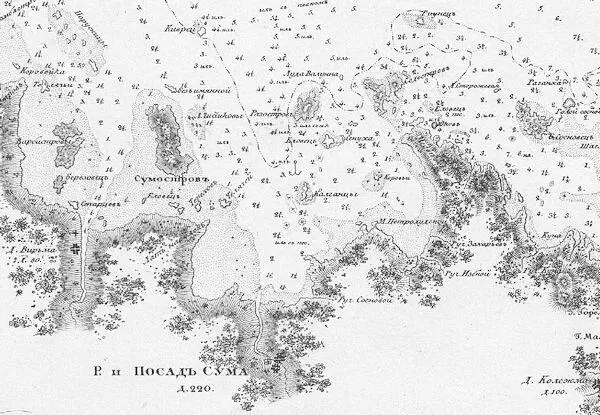

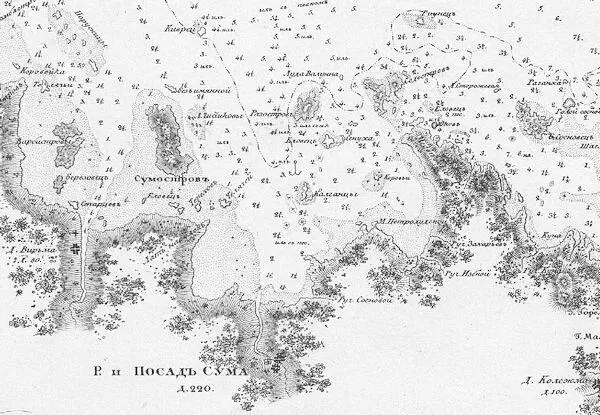

Сумской посад на карте первой половины XIX в. М. Ф. Рейнеке. Атлас Белого моря 1833 г.

Название селения в течение времени менялось до возведения первого острога сохранялось первоначальное наименование — Сума, с появлением укреплений название поменялось на Сумской острог, а в 1806 г. местные жители по их просьбе были переписаны из крестьян в мещане, а поселение переименовано в Сумской посад [110] Максимов С. В. Белое море и его побережья // Морской сборник, издаваемый Морским ученым комитетом. 1858. Т. XXXVII. № 10, С. 231.

.

Со временем изменялся и сам острог, его не просто ремонтировали и подновляли, но капитально перестраивали, применяя различные инженерные решения, тем самым изменяя его архитектуру. Достаточно хорошо известна последняя версия деревянной крепости, о предыдущих же вариантах известно меньше.

ВАРИАНТ ПЕРВЫЙ — ЗЕМЛЯНОЙ ОСТРОГ

Нападения шведов на Суму и богатые промыслы, расположенные рядом, потребовали от монастыря принять срочные меры к защите своих материковых владений. Одновременно с началом обустройства каменной крепости на Большом Соловецком острове в 1582 г. монастырем был возведен Сумской острог. Он был расположен на левом берегу реки первым от моря [111] Рейнеке М. Ф. Указ. соч. С. 416.

. Местными жителями этот участок назывался «нагорье», а береговая часть нагорья — «гарецка сторона» [112] Максимов С. В. Указ. соч. С. 232.

. Уже в первые годы своего существования острог успешно выдержал вражескую осаду, стал основной базой соловецких стрельцов и лагерем для других воинских формирований, привлекавшихся к обороне Русского Севера.

В 1620 г. царь Михаил Федорович в грамоте двинскому воеводе князю А. В. Хилкову о предоставлении очередных льгот Соловецкому монастырю так охарактеризовал стратегическую роль его крепостей «Соловецкий монастырь и Сумской острог место украинное (приграничное — И. Г. ) и порубежное у немецкие украины», отчего происходят частые нападения и осады, особо подчеркнув, что «под Сумской острог и в поморские волости свейские немцы розными реками в мелких судах приходили многажды» [113] Досифей, архим. Географическое, историческое и статистическое описание… Ч. 3. С. 109.

. В описании острога как бы между делом царь назвал его «Сумской острог земляной» [114] Там же. С. 108.

.

Что это, описка или подсказка для нас, ведь остроги, по всеобщему мнению, основанному на публикациях классиков истории фортификации, — довольно простое в военно-инженерном отношении деревянное укрепление, представлявшее собой тыновую ограду с башнями по углами. Простые земляные крепости к тому времени устарели и не использовались для обороны, а земляные бастионные крепости — это уже явление совершенно другого порядка, такие укрепления возводились для защиты от артиллерийской осады и на территории России появились только в XVII в.

История возведения этого военно-инженерного сооружения неизвестна, так же как и имя его строителя/ О первоначальной конструкции укрепления мы можем судить по двум документам, имеющим небольшие разночтения в тексте — это «Писцовые книги Андрея Васильевича Плещеева и подьячего Семена Кузмина 1583 г.» [115] Савич А. А. Указ. соч. С. 57. Прим. 1.

и «Дозорные книги государевых дьяков Федорова. и Рязанцова, и Заонежских погостов губных старост Панова и Овдулова» (1586 г.) [116] Досифей, архим. Географическое, историческое и статистическое описание… Ч. 1. С. 85.

. Ниже приведем интересующие нас фрагменты.

| 1583 |

1586 |

| «Поставлен острог косой через замет в борозды, а в остроге стоят шесть башен рубленых. Под четырьмя башнями подклеты теплые, а под пятою башнею поварня. А в остроге храм Никола Чудотворец да двор монастырский, а на дворе пять житниц, да за вороты две житницы, да у башенных ворот изба с клетью и з сенми, а живут в ней острожные стражи. Да в том же остроге поставлены для осадного времени крестьянских теплых шесть подклетов, а наверху клетка, да девятнадцать житниц. А поставил острог игумен своими однеми крестьяны для осадного времени немецких людей приходу». |

«В волости Суме на погосте поставлен острог косой, через замет в борозды, и в остроге стоит 6 башен рубленых, под четырмя башнями подклеты теплые, а под пятою башнею поварня. А в остроге храм Никола Чудотворец да двор монастырской, а на дворе пять житниц, да за вороты две житницы, да у башенных ворот изба с клетью и с сенмы, а живут в ней острожные сторожи. Да в том же остроге поставлено для осаднаго крестьянских теплых подклетов, а вверху клетки, комнаты в два этажа построенныя, да 13 житниц и проч.» |

О вооружении острога в эти годы известно очень мало.

Читать дальше