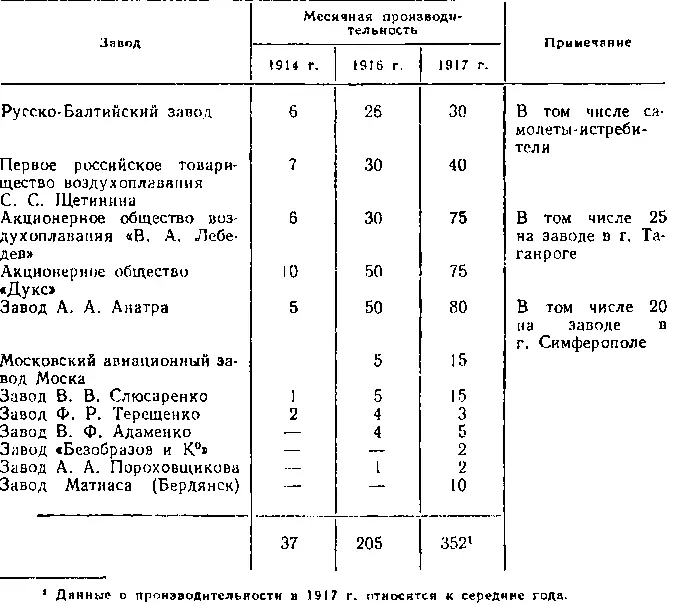

Технология производства самолетов на авиационных заводах не была одинаковой. В начале войны преобладало единичное производство. Связанные выполнением отдельных заказов на небольшие партии самолетов определенного типа, заводы не были заинтересованы в разработке подробного технологического процесса. Устанавливался только порядок операций, закреплявшихся за группой оборудования. Это исключало применение специальных приспособлением, штампов и инструмента.

На одно рабочее место приходилось много переходов, что снижало производительность труда и тормозило выполнение намеченных программ. Мастерские или цехи строились по группам однотипного оборудования (токарные, строгальные, сверлильные и др.). Обрабатываемая деталь передавалась из одной мастерской в другую. Пройдя длинный путь, она часто вновь возвращалась в мастерскую, в которой начинали ее обработку. Оборудования не хватало. Однотипные станки были различных марок, что осложняло их эксплуатацию. На сборке преобладал ручной труд.

За время войны на авиационных заводах произошли известные сдвиги в сторону повышения серийности производства, что несколько изменило и его организацию. Требования к качеству самолетов повысились, заводы получали крупные заказы. Появилась заинтересованность в применении технологических процессов и оборудования, позволяющих в короткий срок обеспечивать выполнение военных заказов. В авиационную промышленность пришли тысячи квалифицированных рабочих с богатым опытом работы на машиностроительных предприятиях.

В России самолетостроение развивалось на базе деревянных конструкций. Основным производственным цехом на всех самолетостроительных предприятиях являлась деревообделочная мастерская. В ней обычно размещались строгальные и рейсмусовые станки, циркульные и ленточные пилы и другое оборудование. Следующей по значению была слесарно-механическая мастерская. Здесь находились токарные (наиболее многочисленные), сверлильные, строгальные и фрезерные станки. Важное значение имел кузнечно-прессовый цех, оборудованный молотами и прессами. На каждом заводе имелся сварочный цех, располагавший аппаратами для ацетиленокислородной сварки. По мере увеличения количества применяемого металла сварка отдельных силовых узлов самолета приобретала все большее значение. Сварка в России применялась при постройке аэропланов еще до войны, в частности, на самолетах ПТА («Петербургского товарищества авиации»), «Русский Витязь» И. И. Сикорского и на самолетах И. И. Стеглау. Обычно сваривали кабаны крыльев (пилоны), опоры шасси, подкосы плоскостей, костыль, кабаны лыж, элементы управления.

Клепка почти не встречалась, так как конструкции машин были преимущественно деревянные с полотняной обшивкой крыльев и оперения. Она применялась только при соединении отдельных деталей из алюминия. При постройке самолетов в ходе войны стали широко использовать профилированные трубы из стальных и алюминиевых сплавов удобообтекаемой формы. Тонкостенные стальные трубы как конструктивные элементы заимствовали из велосипедного производства. Они применялись главным образом для подкосов шасси, хвостовых ферм, стоек крыльев, кабанов лыж и фюзеляжа.

Древесина использовалась самых различных сортов. На винты шли преимущественно дорогие сорта — красное дерево, береза, особенно орех и ясень. Лонжероны крыльев изготовлялись из сосны и ясеня. Фанера для силовых элементов делалась из березы высокого качества. Фанера использовалась для создания коробок лонжеронов, обшивки кабин, а позже — и поверхностей крыльев. Для этих целей применялся также деревянный шпон, выклеенный на болванке по форме кабины (для самолета «Вуазен»). На реданы гидросамолетов шло красное дерево. Деревянные части самолетов и винтов склеивались преимущественно столярным клеем высокого качества (мездровым). При постройке лодок гидросамолетов применяли специальный клей, принятый в кораблестроении, использование казеина началось значительно позже. Во время войны на заводы поступило незначительное количество импортного казеина.

Широкое применение получили различные покрытия на спиртовой и масляной основе (например, лак № 20 Мамонтова). Для лучшего натяжения материи использовали различные аэролаки на ацетоновой основе. Остекление кабин и козырьки пилота изготовлялись почти исключительно из целлулоида, хотя частично начал применяться и триплекс. Баки самолета, как правило, делались из меди или оцинкованного железа. На Русско-Балтийском заводе практиковалось их протектирование.

Читать дальше