54. Noble P. S. Eyewitnesses of the Fourth Crusade: the Reign of Alexius V // The Medieval Chronicle II. Proceedings of the 2nd International Conference on the Medieval Chronicle. Driebergen/Utrecht 16–21 July 1999 / ed. by E. Kooper. Amsterdam; New York, NY: Rodopi, 2002. P. 178–189. (Costerus New Series, 144.)

55. Noble P. S. Eyewitnesses of the Fourth Crusade — the War against Alexius III // Reading Medieval Studies. Reading, 1999. Vol. 25. P. 75–90.

56. Noble P. S. The Importance of Old French Chronicles as Historical Sources of the Fourth Crusade and the Early Latin Empire of Constantinople // Journal of the Medieval History. 2001. Vol. 27, No. 4. P. 399–416.

57. Noble P. S. Villehardouin, Robert de Clari and Henri de Valenciennes: their different approaches to the fourth crusade // The Medieval Chronicle I. Proceedings of the 1st International Conference on the Medieval Chronicle, Diebergen/Utrecht, 13–16 July 1996 / ed. by E. Kooper. Amsterdam; Atlanta, GA: Rodopi, 1999, p. 202–211. (Costerus New Series, 120.)

58. Pixton P. B. The German Episcopacy and the Implementation of the Decrees of the Fourth Lateran Council, 1216–1245: Watchmen on the Tower. Leiden: Brill Academic Publishers, 1995. (Studies in the History of Christian Thought)

59. Queller D. E., Compton Th. K., Campbell D. A. The Fourth Crusade: The Neglected Majority // Speculum. Cambridge, MA, 1974 (Jul.). Vol. 49, No. 3. P. 441–465.

60. Queller D. E., Day G. W. Some Arguments on Defense of the Venetians on the Fourth Crusade // American Historical Review. Washington, DC, 1976 (Oct.). Vol. 81, No. 4. P. 717–737.

61. Queller D. E., Madden Th. F. The Fourth Crusade: The Conquest of Constantinople, 1201–1204. 2nd ed. Philadelphia, PA: University of Pennsylvania Press, 1999.

62. Schmandt R. H. The Fourth Crusade and the Just-War Theory. Philadelphia, PA: Saint Joseph’s College Press, 1975.

63. Sweeney J. R. Hungary in the Crusaders, 1169–1218 // International History Review. Burnaby, BC, 1981. Vol. 3. P. 467–481.

64. Swietek F. R. Gunther of Pairis and the Historia Constantinopolitana // Speculum. Cambridge, MA, 1978 (Jan.). Vol. 53, No. 1. P. 49–79.

65. Wolff R. L. Baldwin of Flanders and Hainaut, First Latin Emperor of Constantinople: His Life, Death, and Resurrection, 1172–1225 // Speculum. Cambridge, MA, 1952 (Jul.). Vol. 27, No. 3. P. 281–322.

66. Wolff R. L. Politics in the Latin Patriarchate of Constantinople, 1204–1261 // Dumbarton Oaks Papers. Washington, DC, 1954. Vol. 8. P. 225–303.

67. Wolff R. L. Romania: the Latin Empire of Constantinople // Speculum. Cambridge, MA, 1948 (Jan.). Vol. 23, No. 1. P. 1–34.

Информация для цитирования: Эта статья была опубликована в электронном виде на сайте http://www.Baznica.Info. Просьба при цитировании ссылаться на него, как на место расположения электронной публикации.

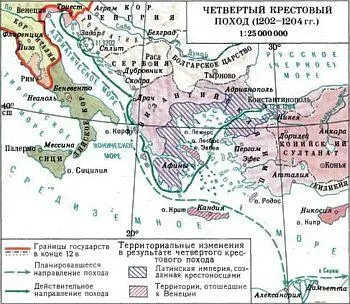

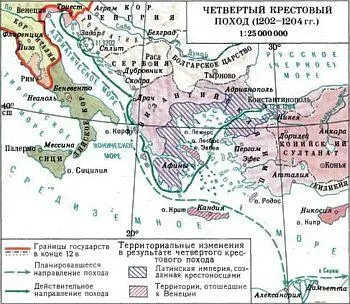

Романией, т. е. «Царством ромеев» или «греков», восточную часть Римской империи называли на Западе задолго до Крестовых походов. Позднее, в европейской медиевистике, термином Латинская Романия стали обозначать «совокупность владений западноевропейских феодалов, а также итальянских морских республик, Генуи и Венеции, на территории Византии» (Карпов С. П. Латинская Романия. СПб, 2000. С. 9). См. также Wolff R. L. Romania: the Latin Empire of Constantinople // Speculum. 1948 (Jan.). Vol. 23, No. 1. P. 1–34.

Показателен в плане мифологизации сознания учебник Истории средних веков для 6 класса Е. В. Агибаловой и Г. М. Донского (по нему, с незначительными изменениями, учились поколения российских детей до недавнего времени, а многие продолжают учиться и сегодня). В разделе о IV Крестовом походе ничего не говорится о приглашении царевича Алексея и о промежуточных событиях похода, включая и разграбление Задара. После изложения истории о задолженности крестоносцев венецианцам, авторы сразу же, без какой-либо смычки переходят к событиям после второго штурма Константинополя: «Правитель Венеции уговорил рыцарей вмешаться во внутренние дела Византии, где в это время шла острая борьба за императорский престол. В 1204 году „освободители Гроба Господня“ штурмом овладели византийской столицей. Ворвавшись в христианский Константинополь, они стали грабить и разрушать дворцы и храмы, дома и склады» (Агибалова Е. В., Донской Г. М. История средних веков. М., 2005. С. 143). Вероятно, таким образом авторы учебника пытаются привить читателям критическое и последовательное историческое мышление и побудить их к лучшему пониманию всей сложности исторических событий.

Уже в этих словах заключается один из расхожих мифов. Современные исследования историков показали, что желание наживы практически не играло роли мотива в умонастроениях участников Крестовых походов. Дж. Райли-Смит пишет: «Крестоносцы понимали, что их предприятие может потребовать огромных затрат, и мы уже видели, насколько разорительными оказывались крестовые походы. Не сохранилось почти никаких сведений о том, что первые крестоносцы возвращались домой разбогатевшими, хотя они и привозили с собой разнообразные христианские реликвии <���…> С другой стороны, вернувшиеся крестоносцы и их семьи должны были выкупать заложенные перед походом земли и имущество, отдавать долги <���…>» (Райли-Смит Дж., и др. История крестовых походов. М., 1998. С. 92). В современной историографии, стоящей на надежной почве изучения источников и фактов, «наконец-то ищущие приключений и богатств младшие сыновья исчезли со сцены. Очень немногие современные историки продолжают верить в теорию о том, что в походы отправлялись в первую очередь младшие члены баронских семей, не имевшие владений и не находившие себе применения на родине» (Там же. С. 16). Крестовый поход был способом покаяния и искупления грехов. Война в крестовом походе рассматривалась, прежде всего, «как акт благочестия, форма религиозного служения, которое можно сравнить с вознесением молитвы» (Там же. С. 95).

Читать дальше

![Екатерина Беспалова - Последний крестовый поход [СИ]](/books/413239/ekaterina-bespalova-poslednij-krestovyj-pohod-si-thumb.webp)