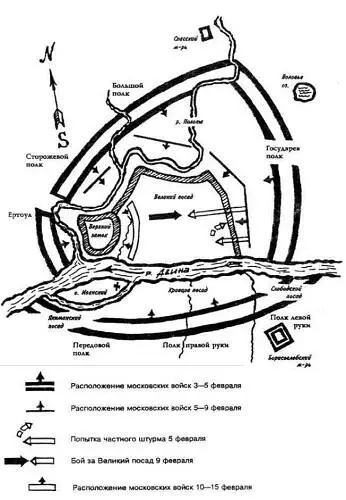

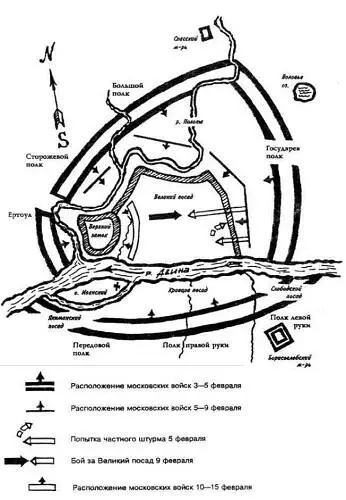

Схема осады Полоцка в феврале 1563 года

Кроме всего прочего, царь и митрополит не без основания тревожились за судьбу православия в западнорусских землях и были недовольны приближением протестантского влияния к самым границам страны. В сер. XVI в. на территории Великого княжества Литовского распространяются среди прочих и радикальные версии протестантизма: кальвинистская и антитринитарная. В 1560-х гг. на восточнославянских землях реформационное движение достигает значительного размаха, причем одно из ведущих мест в нем заняли антифеодальные идеи. Очевидную связь между еретическими движениями в Московском государстве и реформационными течениями в Великом княжестве Литовском можно усматривать в феодосианстве. [418] Дмитриев М.В. Православие и реформация: реформационные движения в восточнославянских землях Речи Посполитой во второй половине XVI в., — М., изд-во МГУ, 1990, с. 38–39.

По мнению Г.Я. Голенченко, феодосианство сыграло немаловажную роль в развитии реформационных идей в Литве, [419] Голенченко Г.Я. Идейные и культурные связи восточнославянских народов в XVI — сер. XVII вв. — Минск, 1989, с. 101–119.

и как раз в Полоцке подвизался один из главнейших Феодосией, покинувших московские пределы, монах Фома. Он женился на еврейке и стал проповедником кальвинистского сбора. [420] Węgierski A. Libri quattor Slavoniae Reformatae, Warszawa, 1973, с. 263, 446; «Истины показание», ГБЛ, Троицк., № 673, Л. 371об.

Полоцкий поход был официально мотивирован желанием Ивана IV наказать Сигизмунда Августа «за многие неправды и неисправления», но «наипаче же горя сердцем о святых иконах и о святых храмех свяшеных, иже безбожная Литва поклонение святых икон отвергше, святые иконы пощепали и многая ругания святым иконам учинили, и церкви разорили и пожгли, и крестьянскую веру и закон оставльше и поправше, и Люторство восприашя». [421] ПСРЛ, т. 29, Лебедевская летопись, Л. 275.

Г. Федотов замечательно точно подметил: «Царь любил облекать свои политические акты — например, взятие Полоцка, — в форму священной войны против врагов веры и церкви, во имя торжества православия». [422] Федотов Г.П. Святой Филипп митрополит Московский. — М., 1991, с. 60.

Действительно, в преддверии похода народу и армии было объявлено о чудесном видении брату царя, князю Юрию Васильевичу, и митрополиту Макарию о неизбежном падении Полоцка. [423] ПСРЛ, т. 34, Пискаревский летописец, с. 190.

О некоторых других идеологических акциях сообщает Лебедевская летопись: 30 ноября, в день выхода войск из Москвы, Иван IV совершил торжественный молебен; по его просьбе митрополит Макарий и архиепископ Ростовский Никандр повели крестный ход с чудотворной иконой Донской Богородицы, в котором приняли участие сам царь, его брат князь Юрий Васильевич «и все воинство»; в поход Иван IV взял считавшиеся чудотворными образы Донской Богородицы и Крылатской Богородицы, а также святыню номер один всей Западной Руси — драгоценный крест, вклад св. Ефросиний Полоцкой в Спасский монастырь (в настоящее время известен как «крест Лазаря Богши»), оказавшийся в казне великих князей Московских. В итоге можно сделать вывод, что отправлению войск в поход на Полоцк предшествовала целая идеологическая кампания, нацеленная на поднятие боевого духа. Уже по прибытии под стены города войско было ознакомлено с ободряющим и призывающим крепко стоять против «безбожныя Литвы и прескверных Лютор» посланием архиепископа Новгородского Пимена. [424] ПСРЛ, т. 29, Лебедевская летопись, с. 302–303, 306–308.

Организатором кампании был митрополит Макарий, оказавший царю необходимую поддержку. Фактор конфессиональной борьбы, таким образом, прямо влиял на выбор цели кампании.

Судя по тому, что первый разряд для похода был составлен в сентябре 1562 г., подготовка войск началась именно тогда. По своему масштабу это военное мероприятие было грандиозным, едва ли уступавшим походу на Казань 1552 г., и требовало тщательной организации сбора сил.

13 сентября 1562 г. Иван IV вернулся в Москву из Можайска, и уже до 22 сентября был составлен 1-й разряд планируемого похода, поскольку в этот день были разосланы приказы по городам и московским воинским людям «чтоб… запас пасли на всю зиму и до весны и лошадей кормили, а были б по тем местом, где которым велено быти, на Николин день осенней». [425] ПСРЛ, т. 29, Лебедевская летопись, с. 301; ВС, т. IV, 1885, с. 30.

23 сентября на Вятку, Балахну, Кострому, Чухлому, а также в Галич, Унжу, Парфеньев, Каликино, Шишкилево, Жехово, «в Судан», в «Верх Костроми» и к Соли Галицкой были посланы дети боярские «сбирати пеших людей». В ближайшие дни воеводам по городам на «годовой службе», назначенным для похода на Полоцк, было указано быть готовыми к «зимней службе», а духовенство получило повеление «нарядить» 230 «своих людей». [426] ВС, там же, с. 30–32.

Читать дальше