Крупное поместное хозяйство городской знати на большей части территории Византии стало почти невозможным. Кумуляция в городах прибавочного продукта сельских местностей в значительной степени сократилась, новая сеньориальная форма эксплуатации еще не развилась. Накопление ценностей в городах могло происходить только за счет прибавочного продукта мелких хозяйств города и деревни — путем налогового гнета, повинностей в пользу государства и церкви и торговой прибыли. Это было время преобладания мелких индивидуальных хозяйств — в деревне сплоченных сельской общиной, в городе — мелких ремесленных и торговых предприятий, объединенных в корпорации. Но низкая покупательная способность городской знати и господство натурального хозяйства в деревне при относительной медленности имущественной и социальной дифференциации крестьянства задерживали развитие провинциальных городов.

Экономический спад проявляется прежде всего в запустении многих городов. Археологические раскопки свидетельствуют, что в местах, густо населенных в IV–VI вв., просто-напросто отсутствует культурный слой VII–VIII столетий [63] Впрочем, иногда это зависело от перемещения центра города в иное, более защищенное в военном отношении место.

. Каменное строительство было в эту пору ничтожным: только в Константинополе, Фессалонике и, может быть, еще двух-трех центрах засвидетельствовано возведение церквей из камня и кирпича. Каменное строительство ограничивалось преимущественно сооружением стен и башен.

Данные нумизматики свидетельствуют о значительном сокращении денежного обращения в городах конца VII — середины IX в. [64] Вопрос о возможности использовать данные нумизматики для изучения византийской экономики оживленно дискутируется в литературе. По мнению С. Вриониса [S. Vrуоnis. An Attic Hoard of Byzantine Gold Coins (668–741). ЗРВИ, 8/1, 1963, p. 291–300], нумизматические данные вовсе не могут служить источником для изучения экономического развития Византии. См., однако, возражения: А. П. Каждан. Ответ американскому критику. — ВИ, 1964, № 6, стр. 215–218. И. В. Соколова («Клады византийских монет как источник для истории Византии VIII–XI вв.»— ВВ, XV, 1959, стр. 50–63) высказала предположение, что сокращение числа кладов византийских монет VIII в. может служить показателем не экономического спада, а наоборот — общей стабилизации Византийской империи в VIII столетии. Ср. еще Ph. Grierson. Byzantine Coinage as Source Material. Oxford, 1966.

При раскопках византийских поселений почти не находят медной монеты этого времени, служившей основным средством обмена на внутреннем рынке. Натуральный обмен господствует и в отношениях с рядом соседних народов (например с болгарами) — экономический упадок Европы, естественно, сказывался и на византийском хозяйстве. Сокращается чеканка золотой монеты, применявшейся преимущественно в сделках с арабскими и южноитальянскими купцами.

К сожалению, мы знаем очень плохо историю византийского ремесленного производства, но можно предполагать, что в ряде отраслей (керамическом производстве, стеклоделии, шелкоткачестве) имел место известный регресс [65] См. А. П. Каждaн. Деревня и город в Византии IX–X вв. М., 1960, стр. 202, 207, 229.

.

Многие старые города были заброшены вовсе, другие — оставлены, и их жители переселились на новые места. Так, жители покинули старинный город Колоссы и переселились в местность, отстоявшую от него на расстоянии 4 км; она называлась Хоны. Новое место избрали себе обитатели античного Эпидамна: они создали поселение, из которого затем вырос город Диррахий. Жители Эфеса, также перебрались на новое место. Опасность, грозившая с моря, заставляла население уходить от берега, в глубь страны. Особенно благоприятными местами для поселения были высокие и крутые холмы, где можно было воздвигнуть оборонительные стены. Если античный Коринф лежал на побережье, в легкодоступной местности, то средневековый город перемещается на соседний холм — подальше от моря и морских пиратов, на крутые склоны — место, может быть, менее удобное для торговцев, но зато гораздо более надежное в чае военной опасности. Города стали укрепленными крепостями: они либо были окружены стенами, либо же имели укрепленный центр — «кастрон», возле которого группировалось поселение.

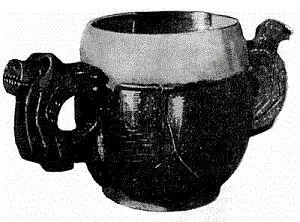

Чаша. Глина. Коричневая глазурь. Музей в Коринфе

Иные города потеряли прежнее значение, уступили место новым центрам. Так, по-видимому, зачахли Гангры, главный город Пафлагонии; напротив, соседняя Амастрида приобретает все большую роль. В конце VIII в. амастридский епископ вышел из подчинения Гангрскому митрополиту, получив автокефалию. То же самое произошло и в Галатии, где Пессинунт перестал быть крупнейшим городом провинции, а вытеснивший его Аморий в VIII в. сделался автокефальным церковным центром.

Читать дальше