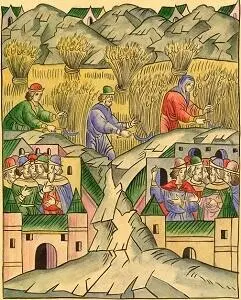

При господстве устойчивого полевого земледелия высевались все основные виды сельскохозяйственных культур: рожь озимая и яровая, просо, овёс, пшеница, гречиха, горох, полба, мак, лён. В русских обрядах, обычаях и песнях, восходящих к седой старине, хлебу принадлежит самое почётное место [23] См. Н. Ф. Сумцов. Хлеб в обрядах и песнях, Харьков 1885.

. Из садово-огородных культур возделывали репу, капусту, бобы, лук, чеснок, хмель, вишни, яблоки. Хлеб убирали серпом и косой. О развитом пашенном земледелии свидетельствует ремесленное производство сельскохозяйственных орудий на продажу. При работах на огородах применялась лопата с железным наконечником — «рыльцем» [24] См. История культуры Древней Руси, т. I, М.—Л. 1948, стр. 66.

. Заметно возросло поголовье скота.

Значительно быстрее, как увидим, происходило развитие производительных сил в городе.

Крестьяне составляли подавляющее большинство населения. Они жили общинами. Крестьяне независимо от их правового положения — и лично свободные (жившие на государственной земле) и зависимые (попавшие под вотчинную власть светских и духовных феодалов) назывались смердами (или сиротами). Постепенное развитие производительных сил, совершенствование производственного опыта и навыков крестьян к труду создавали условия для роста крупной феодальной собственности на землю в виде и боярских наследственных вотчин и дворянских владений.

Уходило в прошлое то время, когда феодал, как правило, владел лишь близлежащим к его замку полем, на котором выполняли барщину подвластные ему крестьяне. Теперь появились гораздо более богатые феодалы. Большие земельные угодья феодалов-бояр были разбросаны по княжествам, разрослись дворы и хозяйственные постройки. Эти крупные вотчины расширялись за счёт сокращения фонда государственных («Чёрных») земель и вовлечения новых масс лично свободных крестьян в феодальную кабалу.

Рост производительных сил общества требовал некоторого развития инициативы крестьянина, большей его заинтересованности в труде. Поэтому в соответствии с развитием производительных сил и укреплением крупной феодальной собственности изменялись и формы эксплуатации крестьян. Стала распространяться новая, натуральная форма ренты — оброк.

Натуральные формы ренты, скрытые зачастую под старыми названиями «дань» и «полюдье», засвидетельствованы по всей Руси. Мы находим их, например, в западноволынских грамотах второй половины XIII в. По уставной грамоте (около 1286 г.), берестьянские крестьяне были обязаны вносить своим господам оброк натурой — мёдом, льном, хлебом, овсом, рожью, овцами и курами [25] Полное собрание русских летописей (в дальнейшем — ПСРЛ), т II, СПБ 1908, стб. 932.

, т. е. содержать, кормить и одевать их и окружающую дворню. Судя по другой, духовной грамоте (около 1287 г.) крестьяне княжеских владений Владимирской земли платили дань и «страдали» (несли «тягло», т. е. подымную подать) на князя [26] Полное собрание русских летописей (в дальнейшем — ПСРЛ), т. II, СПБ 1908, стб. 903–904.

.

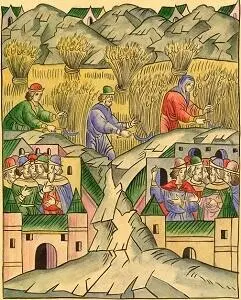

Жатва (Миниатюра XVI в.)

То же видим в Смоленской земле, где, по уставной грамоте (1150), с местного населения поступали князю исчисленные в деньгах «дань» и «полюдье» [27] Памятники русского права, сост. А. А. Зимин (в дальнейшем — ПРП), вып. 2, М. 1953, стр. 39–42.

. В Новгородской и Суздальской землях с крестьян также брали «дань» бояре и князья [28] Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов, под ред. А. Н. Насонова, М.—Л. 1950 (в дальнейшем — НПЛ), стр. 33.

. Владимиро-суздальский князь Всеволод Юрьевич иногда лично объезжал свои владения, проверяя поступление оброка — «полюдья» [29] ПСРЛ, Т. I, вып. 2, Л. 1927, стб. 408.

.

Появились и новые категории крестьян-оброчников: смоленские «прощеники», зависимые от местного епископа, который брал с них оброк (мёдом и кунами) и имел право творить над ними суд [30] ПРП, вып. 2, стр. 39.

; новгородские и суздальские смерды — «закладники», издольщики («половники») и оброчники, не раз отмеченные в документах в связи с попытками бежать из одной земли в другую в надежде на лучшую долю [31] Грамоты Великого Новгорода и Пскова, под ред. С. Н. Валка, М.—Л. 1949 (в дальнейшем — ГВН и П), № 2, стр. 10–11; № 7, стр. 18.

.

Размер оброка постоянно возрастал. Кроме того, попав в зависимость от крупных землевладельцев, тяглые крестьяне продолжали уплачивать в пользу государства установленные денежные подымные (с «дыма», с хозяйства) подати и поборы. На крестьян падал и тяжёлый сбор в пользу церкви — так называем ай десятина.

Читать дальше