Для творчества Сига Сигэтака характерно совмещение научного и поэтического подходов. И это придавало его сочинению особую убедительность и привлекательность для тогдашних японцев. В то время эти начала находились в относительно сбалансированном состоянии, поэзия поверялась практикой, страна успешно развивалась, она одержала победу в войне с Китаем и не ставила перед собой несбыточных целей. Однако многие рецензенты видели в сочинении Сига не столько то, что там было написано, сколько то, что им хотелось там прочесть. Они продолжали, развивали и «усовершенствовали» его идеи до не вполне узнаваемого вида.

Сига Сигэтака говорил о том, что превращение сосны в символ японского характера придаст людям сил, рецензенты же упорно превращали сосну в символ императорского дома: сосна «выражает религиозный дух японца, а этот религиозный дух поддерживает почтение к японскому императорскому дому, обеспечивает вечное бытие духа Ямато». Другой рецензент говорил о том, что несравненные, лучшие в мире японские пейзажи – это «всемирный сад», любование ими не только поднимает национальный дух, но и превращает японцев «в народ, который не имеет себе равных в мире в части верноподданничества и воинской мужественности, формирует удивительное и блистательное искусство» [462]. Сига Сигэтака превозносил красоту Фудзи, его последователи стали говорить о том, что эта гора является символом вечной императорской династии [463].

Как мы видели, пейзажи в изображении Сига Сигэтака предстают в обезлюдевшем виде, однако на самом деле японский пленэр был густо заселен людьми, которые толковали сочинение поэта-географа так, как им казалось удобным и нужным…

В это время уже находились люди, в сознании которых происходила абсолютизация поэтического фактора, эмоционального начала, его отлет от вещного мира. В одной восторженной рецензии на «Японский ландшафт» ее автор писал, что Сига Сигэтака удалось продемонстрировать «дух» Японии и японского народа, – тот дух, который «нельзя ни увидеть, ни услышать», но который присущ японцам от рождения и передается по наследству [464]. Впоследствии такая «генетическая» точка зрения на соотношение души и тела, вещного и духовного станет преобладающей и приведет народ Японии к не подкрепленному материальными ресурсами экспансионизму и катастрофическим последствиям [465].

Тем временем призывы Сига Сигэтака возымели действие и горный туризм получает значительное распространение. Несмотря на новые «морские» веяния, японцы не смогли забыть ни про горы, ни про свое обыкновение выпивать после купания в горячем источнике. Тем не менее и пребывание на морском побережье сделалось делом модным и привычным. Так реализовывалась двойная сущность природы Японии – страны гор и страны моря. Море и горы как метки идеального пейзажа существовали в общественном сознании на равных основаниях. Не случайно известный литератор и альпинист Кодзима Усуи (1873–1948) восхищался морем и горами в одинаковой степени. Вознося хвалы снежной шапке на горе Фудзи, он находит, что, подобно тому как белый цвет вбирает в себя весь возможный световой спектр, так и Фудзи является носительницей всех возможных сверхценностей – справедливости, святости, чистоты, незапятнанности, совершенства [466]. Такой же «колористический» подход он использует и при описании моря: его голубизна успокаивает, его безбрежность приводит автора в байронический восторг, а нервную систему успокаивает мерно-музыкальный плеск волн – явление, которое в традиционной культуре Японии никогда не привлекало внимания (в то время в связи с убыстрившимся темпом жизни и ломкой привычного уклада нервные заболевания действительно получили широкое распространение).

Как и в прежние времена, горы и воды составляли для Кодзима каркас природной картины, но вода пресная на глазах становилась солонее. Поэтому с вершины горы Фудзи литератор Кодзима своим орлиным взором прозревает вовсе не реки и озера (а они оттуда и вправду видны), а море – причем даже те весьма отдаленные от вершины места, которые в действительности оттуда наблюдать невозможно [467].

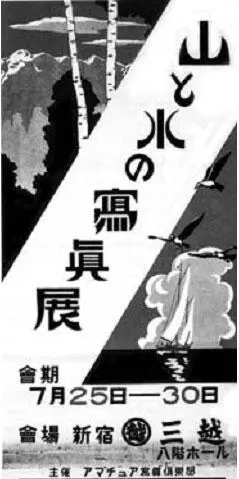

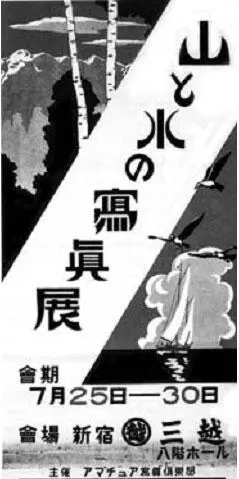

Афиша выставки фотографии, посвященной горам и водам

Кодзима Усуи рисовал новую для японской культуры картину. Это касается не только моря, но и гор: взбираясь на вершины, он описывал открывающийся оттуда вид, что было, повторим, прежде не принято. Тем не менее в его описаниях можно видеть и преемственность по отношению к традиционной картине мира. Трудно отделаться от ощущения, что он сидит на веранде дома в своей усадьбе и – находясь на некотором возвышении – созерцает свой освященный традицией сад. Тот сад, в котором камни – это не только разукрупненные горы, но и окаменевшие символы правильных человеческих отношений. Поэтому он и уподобляет Фудзи государю, а все другие горы его весьма обширной страны – подданным императора. «Фудзи – словно государь – скромна и будто бы не осознает своего величия; те же горы у ее подножия, что взирают на нее вблизи, видятся исчезающе малыми, и они не в состоянии оценить ее величия – как не способны оценить окружающие величие гения» [468]. В другом своем сочинении автор уподоблял окружающие Фудзи горы ее младшим сестрам [469].

Читать дальше

![Александр Мещеряков Terra Nipponica [Среда обитания и среда воображения] обложка книги](/books/393699/aleksandr-mecheryakov-terra-nipponica-sreda-obitani-cover.webp)

![Иоганн Брандштеттер - Бабочки. Основы систематики, среда обитания, жизненный цикл и магия совершенства [litres]](/books/436983/iogann-brandshtetter-babochki-osnovy-sistematiki-s-thumb.webp)