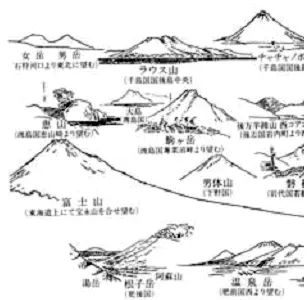

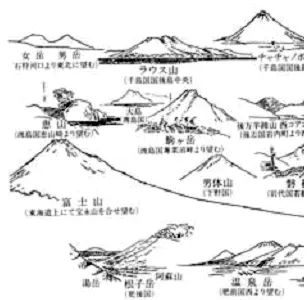

Наиболее протяженный раздел книги Сига Сигэтака посвящен горам, которые он считает самым важным элементом японского ландшафта. В этом отношении он шел вслед за традицией. Сообщив читателю, что пятую часть территории Японии занимают вулканы (действующие или потухшие), Сига объявляет их «главным элементом красоты японских пейзажей». Японские поэты неустанно воспевали красоту вулканов, но они называли их не этим научным термином, а просто горами (с. 85–87). Далее приводятся многочисленные примеры такого поэтического творчества. Что до других стран, то ни в Корее, ни в Китае, ни в Европе нет такого количества вулканов, из чего Сига Сигэтака заключает, что именно на Японию употребил главные созидающие силы Творец (с. 175).

Водопад Оно.

Рисунок из книги «Японский ландшафт»

Вулканы Японии.

Рисунок из книги «Японский ландшафт»

Сига Сигэтака не был христианином, он был вообще далек от любой религии, поэтому его пассаж о Творце не следует понимать буквально. В данном случае Творец – это метафора, обозначение той неведомой силы, которая тем не менее выбрала объектом своей креативности территорию именно Японии, а не какой-то другой страны.

По мнению автора, японские горы в выгодную сторону отличаются от гор в других странах не только количеством, но и качеством: заграничные горы выглядят голыми, японские же – в силу большой влажности – покрыты многообразной растительностью.

Классификацию гор Сига производит по внешнему показателю: 1. Обладающие «красотой и геометрической формой», которые находятся в состоянии гармонии. Эти красота и геометричность реализуются в вулканах, обладающих формой усеченного конуса; 2. Горы, форма которых не обладает «строгостью» (т. е. на этих горах имеются неровности, пещеры, локальные пики, озера и т. п.). При этом Сига Сигэтака отдает недвусмысленное предпочтение горам с «правильной» формой (с. 92–94).

Наследуя интерес традиционной культуры к горам, Сига Сигэтака вводит критерий, который никогда не использовался в этой культуре, а был принадлежностью культуры западной, которая так ценит симметрию и обнаруживает в ней красоту. Возможно, это лучше всего видно на примере Фудзи: европейцы восхищались этой горой прежде всего потому, что она имеет форму правильного (почти правильного) усеченного конуса.

Горы служат для Сига Сигэтака несравненным источником художественного вдохновения. Только в горах можно обнаружить такие чистые и свежие краски (в том числе и самый «престижный» фиолетовый цвет – цвет одежд даосских небожителей и высших придворных); только в горах облака напоминают воздушную ткань, которую ткут небожительницы; только в горах восходы сродни чистому пламени; только в горах вода в озерах так чиста и покойна. Чудесен вид пиков, высящихся над облаками. Так же неподражаемы горная зелень и цветы (с. 193–195)

Сига Сигэтака воспевал вулканы, для него их главной особенностью являлась способность пробуждать в человеке поэтические чувства. Разумеется, он знал и про тот ущерб, которые могут наносить человеку извержения, но этот ущерб для него величина исчезающе малая. Предугадывая читательское недоумение, он возражает гипотетическому оппоненту («гостю»), который смущен тем фактом, что автор не упоминает о разрушительной силе вулканов. Сига Сигэтака отвечает ему следующим образом: без вулканической деятельности и без гор земля была бы совершенно круглым, скучным и унылым шаром, пейзаж не вызывал бы восхищения, виды Японии были бы лишены присущей им красоты. Поскольку по мере подъема в гору можно наблюдать различные климатические зоны и разнообразие растительной жизни, то отсутствие гор привело бы к уменьшению многообразия, которое понимается как исключительно положительное свойство. Наличие гор увеличивает поверхность территории Японии, умножает ее разнообразие. Выслушав похвалу горам, смущенный гость вопрошает: разве жизнь японцев не наполнена ужасом ожидания неминуемых извержений? Разве постоянный страх не препятствует развитию страны? Разве европейские державы и Америка не смогли достичь впечатляющего развития, несмотря на то что там отсутствуют вулканы? Но «хозяина» трудно смутить. Он упрекает собеседника в слабом знании истории: ведь сам Древний Рим, являющийся предшественником современной европейской цивилизации, построен на скале вулканического происхождения, а потому его можно назвать «вулканической страной». Следовательно, и Япония, являющаяся такой же вулканической страной, тоже должна выполнить свое «небесное предназначение» и стать «истоком для будущей восточной цивилизации». И тут собеседнику возразить уже нечего – он позорно ретируется. А Сига Сигэтака заключает: японцам были дарованы вулканы, потому что «без их воспевания, без восхваления их красоты японцы перестали бы быть японцами» (с. 189–191).

Читать дальше

![Александр Мещеряков Terra Nipponica [Среда обитания и среда воображения] обложка книги](/books/393699/aleksandr-mecheryakov-terra-nipponica-sreda-obitani-cover.webp)

![Иоганн Брандштеттер - Бабочки. Основы систематики, среда обитания, жизненный цикл и магия совершенства [litres]](/books/436983/iogann-brandshtetter-babochki-osnovy-sistematiki-s-thumb.webp)