Эту задачу выполнила С.А. Семячко, сумевшая обнаружить пятнадцать списков памятника, самые ранние из которых относятся ко второй четверти — середине XVII в. [192]Она установила, что древнейшая часть «Летописца» создавалась единовременно, много позже описываемых в ней событий. Время возникновения памятника она относила предположительно к первой половине XVII в., возможно, даже вскоре после разгрома Воскресенского монастыря в 1613 г. в период Смутного времени [193]. Поэтому неудивительно, что в нем встречаются ошибки, особенно в хронологии. Наиболее показательная из них содержится в статье под 6843 (1335) г. В ней сообщается, что первое «знамение» было князю Федору Семеновичу на Пасху — «Бысть явление против Велика дни», а закладка храма состоялась «на Вознесение в день на память святаго и праведнаго Иова». Вознесение Господне празднуется в сороковой день по Пасхе, а память Иова — 6 мая (все даты по старому стилю). Несложно подсчитать: если Вознесение в описываемый год приходилось на 6 мая, то Пасха праздновалась 28 марта. Но, пользуясь пасхальными таблицами, легко установить, что в 6843 г. Пасха отмечалась 16 апреля, а Вознесение — 25 мая. Ближайшая дата, при которой Пасха приходилась на 28 марта, а Вознесение — на 6 мая, падает на 1339 г. [194]

Из этих наблюдений становится понятным и отношение исследовательницы к вопросу о достоверности древнейшей части «Летописца» — его следует рассматривать не как историческое сочинение, а прежде всего как чисто литературное произведение, представляющее собой типичную повесть об основании монастыря. Вывод исследовательницы неутешителен — в нем «мы найдем практически все мотивы традиционных летописных рассказов: поездка русских князей в Орду (интересно, что это "вси князи рустии"), получение уделов, смерть князя, раздел его наследства сыновьями, женитьба князя, междукняжеские распри. Но все это отражение не реальных событий, а представлений автора более позднего времени о событиях, которые могли происходить в XIV в. И представления эти не столько исторические, сколько эпические. Так, Андрей и Федор едут мириться к киевскому и московскому князьям, и очевидно, что перед нами не исторический Киев XIV в., а эпическое представление о стольном граде Киеве, каковым он уже в описываемое время не является» [195]. Признавая вымышленный характер древнейшей части «Летописца», она оставила открытым лишь один вопрос: «Что дало толчок фантазии автора, — были ли то события, происходившие в каком-то другом месте, или в тексте нашли отражение отголоски монастырского фольклора, или нечто иное» [196].

Итак, после подробного рассмотрения различных списков «Летописца» видим, что в историографии сложилось достаточно категоричное мнение — древнейшая его часть представляет собой не более чем баснословную легенду. Однако тщательный анализ источников показывает, что в действительности дело обстоит иначе — в этой части «Летописца» действуют реальные персонажи, жившие хотя и не в середине XIV в., но в близкую к ней эпоху — время княжений Дмитрия Донского и его сына Василия I.

Первым из «мифических» галичских князей назван князь Семен Иванович. Упоминается ли он в других источниках XIV в.? Да.

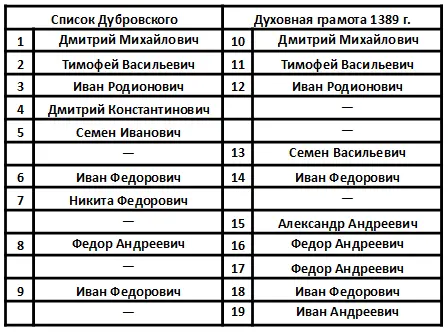

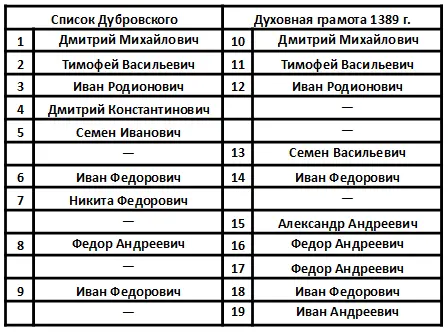

Во многих летописных сводах помещено «Слово о житии и преставлении великого князя Дмитрия Ивановича», но только так называемый Список Дубровского IV Новгородской летописи дает уникальное известие о тех боярах, которых перед смертью призвал Дмитрий Донской и которым тот поручил «блюсти» своих княгиню и детей: «избравъ оть благороднейшихъ отъ бояръ своихъ первыхъ своея полаты, иже бяше ему достоинии и вернеиша паче всехъ: Дмитрия Михаиловича, Тимофея Васильевича, Ивана Родионовича, Дмитрия Костянтиновича, Семена Ивановича , Ивана Феодоровича, Никиту Феодоровича, Феодора Андреевича, Ивана Федоровича Квашнина, тако рече бояромъ своим: "се, ведаю васъ известнеиша паче всехъ человекъ и се предаю вамъ княгиню свою и дети своя, и будите имъ въ тверде разуме, в мое место, яко же имъ азъ самъ былъ"» [197]. Насколько верен этот список бояр Дмитрия Донского? Сохранилось его завещание 1389 г., из которого явствует, что свидетелями этого документа были следующие бояре: Дмитрий Михайлович, Тимофей Васильевич, Иван Родионович, Семен Васильевич, Иван Федорович, Александр Андреевич, Федор Андреевич, Федор Андреевич, Иван Федорович, Иван Андреевич [198]. Сопоставим оба источника.

Как видим, хотя перечни бояр и совпадают, но лишь частично. Это вполне объяснимо, и никакого противоречия здесь нет, поскольку летопись здесь не говорит о свидетельствовании боярами духовной грамоты своего князя.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Алексей Константинов - Ключ к загадке [СИ]](/books/35142/aleksej-konstantinov-klyuch-k-zagadke-si-thumb.webp)