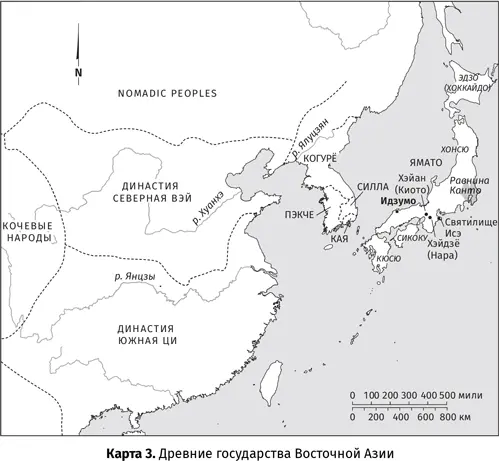

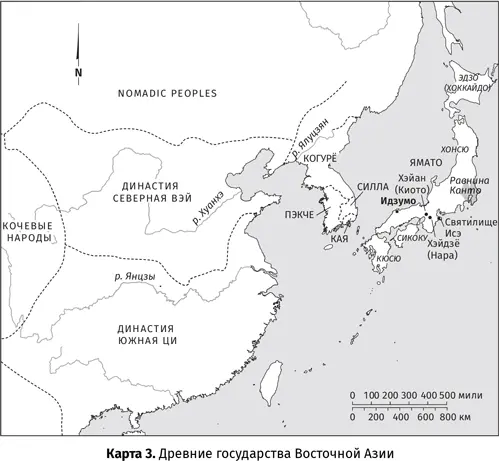

Было бы ошибкой представлять себе Японию и Корею в эпоху Кофун отдельными соперничающими государствами с четкими границами. В Восточной Азии источником цивилизации и моделей управления был Китай. Китайская философия и материальная культура, по сути, пришла в Японию через Корейский полуостров, который в 400 году н. э. был разделен на три государства: Силла, Пэкче и Когурё. Кроме того, на южной оконечности полуострова существовало объединение небольших государств, известное под названиями Кая или Мимана, в котором главенствовали переселенцы из Японии. Миграционные потоки из Китая через Корейский полуостров на Японский архипелаг были весьма интенсивными, что обеспечило Японии экономическое, социальное и политическое развитие. Из Кореи в Японию прибывали переселенцы — выходцы из различных социальных слоев, обладавшие массой разнообразных навыков. Легенды рассказывают, как мудрец Вани в 405 году был послан королем Пэкче познакомить японский двор с китайской письменностью. Потомки Вани образовали касту официальных придворных писцов. Многие влиятельные японские кланы — удзи — имели тесные связи с Азиатским континентом, откуда принесли новые ремесла и технологии, например металлообработку высокой сложности, позволявшую изготавливать доспехи и более высокого качества наконечники копий и стрел, или непористую керамику, обожженную в закрытой печи. Также зачастую из переселенцев формировались наследственные профессиональные группы вокруг кланов-удзи — так называемые бэ. Они работали писцами, дипломатами, конюхами, ткачами, гончарами, а также ткали шелк и изготовляли бумагу. Элитные кланы- удзи, сохранившие тесные связи с полуостровом, например Сога, поддерживали традиции, характерные для корейских государств. Храмы и дворцы, построенные на средства Сога, были выполнены в стиле Пэкче. Фрагменты настенных росписей VII века изображают японский двор в одежде стиля Когурё.

Письменные японские хроники периода Кофун не сохранились, однако на основе количества, размеров и локализации захоронений, а также иных артефактов, найденных при раскопках, и фольклорных данных ученые предполагают, что население было разделено на несколько государств разной величины и влиятельности, управляемых вождями из местных кланов (удзи). Эти кланы формировали более крупную конфедерацию, которая, в свою очередь, управлялась династией из региона Ямато, потомки которой стали японской императорской семьей. Правители Ямато, называвшие себя потомками Аматэрасу, богини Солнца, распределяли между своими вассалами — вождями удзи — бронзовые зеркала, мечи, колокола и другие ценные предметы, зачастую привезенные из Кореи или Китая. Союзные вожди, в свою очередь, сооружали себе погребальные курганы в стиле Ямато, в которые помещали дары, пожалованные сюзереном. Подчиненным Ямато кланам разрешалось почитать собственных местных богов и предков, однако эти божества считались подданными Аматэрасу.

Официальные хроники китайских династий — важный письменный источник информации о Японии до VI века н. э. — подтверждают эти предположения. Китайские посланники ездили в Японию, называемую ими королевством Ва, в рамках попыток Китая описать условия жизни окружающих варварских земель. Эти хроники описывают не только расклад политических сил на архипелаге, но также обычаи и верования людей Ва. Посланники подмечают детали повседневной жизни Ва: например, люди питаются сырыми овощами, едят руками и ходят босиком. Они подчеркивают, что люди Ва чрезвычайно озабочены чистотой и опрятностью, а также с благоговейным почтением относятся к горам. Отчеты упоминают, что у них нет различий между мужским и женским поведением, хотя у многих мужчин более одной жены. Многие подобные наблюдения, скорее всего, выросли из значительной гендерной разницы в китайских нормах поведения. Также в отчетах описываются религиозные и ритуальные практики: например, гадание по трещинам на раскаленных костях животных или похоронный обряд, включавший воздержание от употребления мяса скорбящими и сооружение земляных курганов над могилой.

В первых сообщениях китайских летописей, относящихся примерно к I веку до н. э., Японию описывают как землю, на которой живет больше сотни племен. Некоторые племена отправляли послов в Китай, чтобы тот подтвердил их притязания на главенство среди других племенных сообществ. Первый подробный отчет был написан в 297 году н. э. для династийной хроники Вэй (220–265). Самые интригующие сообщения хроники Вэй повествуют о правительнице по имени Пимику (или Химико), управлявшей страной Яматай. Пимику при помощи шаманских сил объединила и усмирила 30 воюющих кланов. Она не имела мужа и жила в тщательно охраняемом дворце. Ее свиту составляла 1000 служанок. К народу она выходила редко, и приказы передавал подданным ее младший брат. В 238 году Пимику отправила посольство ко двору китайского императора с подношениями, включавшими «четверых рабов и шестерых рабынь, а также два отреза узорчатой ткани, каждый по шесть метров длиной» [2] Wm. Theodore de Bary et al., eds., Sources of Japanese Tradition, vol. 1.8 : From Earliest Times to 1600, 2nd ed. (New York: Columbia University Press, 2001), 8.

. В ответ ее официально признали «Королевой Ва, дружественной Вэй» и преподнесли в дар золотую печать. После смерти Пимику похоронили в «великом кургане», причем более сотни слуг были принесены в жертву и похоронены вместе с ней. После смерти ее сменил некий правитель, но ему не удавалось поддерживать мир в стране, поэтому вместо него правительницей была назначена 13-летняя девушка по имени Иё.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу