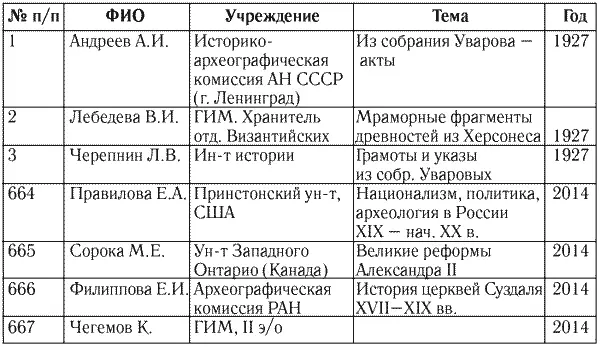

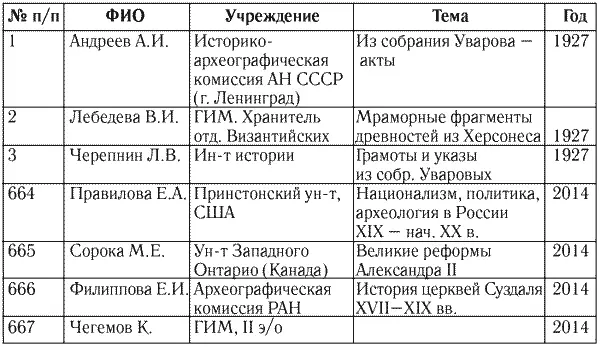

По полученным данным автором составлена сводная итоговая таблица обращений исследователей к материалам уваровского фонда. Единицей учета в этой статистической совокупности является единичное исследовательское обращение к архивному комплексу. Формуляр таблицы заполнялся по следующим параметрам: ФИО исследователя, обратившегося к архивному фонду Уваровых, название учреждения, направившего исследователя, тема исследования и год посещения читального зала. Если исследователь несколько лет работал с материалами фонда без изменения темы, указывался первый год обращения к фонду. При изменении темы делалась отдельная запись. Если менялось учреждение, но тема оставалась прежней, названия всех учреждений давались в одной ячейке через точку с запятой. При совместной работе разных исследователей над одной темой создавались отдельные строки с повтором темы. При работе с фондами сотрудников ГИМ цель исследования не всегда указана, в этих случаях соответствующая колонка оставалась незаполненной.

С учетом всех нюансов в итоговой таблице представлено 667 обращений исследователей. Последние данные относятся к июню 2014 г., перед закрытием читального зала на летние каникулы.

Для отслеживания динамики обращений к фонду полученную совокупность логично разделить по хронологическому принципу, отдельно выделив довоенный период, а с 1945 г. рассматривать обращения по десятилетиям.

Довоенный и военный периоды обозначены в 4 % общего числа обращений. Как уже отмечалось, первое учтенное обращение относится к 1927 г. В этом году к фонду обращались 3 раза, в 1928 г. – 4 раза, в 1929 г. – 1 раз. В 1935 г., после значительного перерыва, фонд заинтересовал исследователей 7 раз. Затем, в 1936 и 1937 гг., к его материалам обращались по 2 раза в год, в 1939 г. фонд использовался 3 раза, в 1940–1941 гг. – 6 раз. Таким образом, довоенные обращения к фонду Уваровых суммарно составили 28 раз. Количество обращений явно невелико.

Оценивая проблематику исторических исследований, по которым поступали заявки в предвоенное десятилетие, понимаем, что многие темы возникали на пересечении общенаучных интересов и возможностей конкретного архива. Анализируя результаты, видим, что первый и самый важный интерес инициировался актовыми материалами, хранившимися в составе фонда Уваровых. Так, Л. В. Черепнин одним из первых обратился к документам фонда в 1927 г. в связи с изучением «Грамот и указов из собрания Уваровых», 10 лет спустя музей посетил В. Е. Сыроечковский, работая над темой «Акты X–XV вв.».

Ряд тем связан со ставшей впоследствии традиционной археологической проблематикой. Известный археолог, а в 1939 г. молодой исследователь, А. Л. Монгайт работал с фондом в связи с изучением истории военного дела в Московском государстве.

Настойчиво представители разных научных направлений искали автографы, источники личного происхождения: письма Л. Н. Толстого, А. И. Герцена. Исследователь из Академии наук Украинской ССР проявил интерес к хозяйственным документам гетмана К. Г. Разумовского, а сотрудник редакции «ИЗОГИЗ» в 1937 г. выявлял в фонде материалы по теме «Евреи СССР. Биробиджан».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Впервые опубликовано: Диалог со временем: альманах интеллектуальной истории. Вып. 49. М.: ИВИ, 2014. С. 163–189.

Ряд положений данной статьи изложен автором в работе «Being held captive by time: History mythologization in the museum space». Опубликовано: Museologica Brunensia. 2013. № 2. P. 26–31 (издание Университета им. Масарика, Брно, Чехия).

Основные вехи его жизни просты и мало о чем говорят читателю его произведений. Будучи рожденным вне официального брака в семье князя П. И. Гагарина в усадьбе с. Ключи Тамбовской губернии, Н. Ф. Федоров получил, однако, хорошее образование в губернской гимназии и Ришельевском лицее Одессы; преподавал в уездных училищах Липецка, Одоева, Богородска (Ногинска), Углича, Боровска, Подольска; с 1869 г. и до конца жизни работал библиотекарем в главных московских библиотеках: Чертковской («Чертковке», из которой впоследствии образовалась Государственная публичная историческая библиотека России) и Румянцевской («всеобщая библиотека России», впоследствии Библиотека им. В. И. Ленина, ныне Российская государственная библиотека).

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу