— танковая группа ДД прорывалась через оборону в тыл главных сил обороняющейся стороны и во взаимодействии с тактическим воздушным десантом и бомбардировочной авиацией уничтожала главную группировку артиллерии, дивизионные пункты управления, резервы и склады. Глубина задачи их достигала 8—10 км.

Таким образом, боевые действия танковых групп планировались одновременно, для воздействия на всю глубину обороны противника.

При этом танки решали свои задачи, тесно взаимодействуя с другими родами войск: пехотой, артиллерией, авиацией и воздушными десантами.

Развитие прорыва возлагалось на отдельные танковые соединения, которые выходили в рейд по тылам противника для нарушения его коммуникаций, системы управления, уничтожения оперативных резервов.

Как видно, танки группы ДД должны были самостоятельно прорывать первую линию обороны. В начале 30-х годов это было вполне возможным: плотность орудий составляла всего 1–2 ствола на километр фронта, поэтому танки этой группы численностью 1–2 батальона могли почти беспрепятственно прорывать оборону.

Но к концу 30-х годов противотанковая артиллерия значительно возросла как количественно, так и качественно, а глубокое эшелонирование обороны и насыщение ее инженерно-минными заграждениями вызвали необходимость тесного взаимодействия наступающих танков группы ДД с пехотой при преодолении всей глубины обороны. Соответственно изменилась тактика и организация советских танковых войск.

Механизированные корпуса Советской Армии с лета 1940 года, кроме танков, имели в своем составе мотострелковые части, артиллерию и обеспечивающие подразделения. Такая боевая единица могла прорывать оборону и участвовать в развитии успеха.

При этом часть танков корпуса участвовала в прорыве обороны, а другая вводилась в бреши для выхода на оперативный простор.

По-иному подходили в это время к теории применения танков в германской армии.

Важнейшей чертой фашистской идеологии было стремление к такому сражению, которое кратковременным напряжением сил могло решить участь всей войны. Именно эта черта легла в основу теории «молниеносной войны».

В теории «молниеносной танковой войны» были: внезапное вероломное нападение, авантюристическая ставка на временные факторы, использование наиболее благоприятного времени года, подготовка только к наступательным действиям.

Признавая танки главным родом войск, теоретики «блицкрига» предназначали им стремительные действия по прорыву обороны, проникновение в глубь обороны страны, к ее жизненно важным центрам.

При этом в отличие от тактики танков Советской Армии, действовавших вместе с другими родами войск, подразумевалось, что вражеские войска уничтожаются попутно, на ходу, танковые колонны безостановочно движутся вперед, пока хватит горючего.

Немецкие танковые теоретики Гудериан и Эймансбергер строили теорию на том, что все другие рода войск должны лишь обеспечивать танковые войска, работать в их интересах.

В армии США вообще не уделялось внимания развитию танков. Военное руководство Франции также не изменило своих взглядов на использование танков в войне. Как и в английской армии, они предназначались только для усиления пехоты.

Теперь обратимся к цифрам.

Задача гитлеровских войск в июне 1941 года: четырьмя танковыми армиями в один-два месяца дойти до Урала.

«Безостановочное» движение танковых колонн при этом на деле выглядело так:

июнь — июль 1941 года — 20 км в день;

октябрь — 7–9 км в день;

ноябрь — 2–3 км в день.

Общий темп «молниеносного» наступления за это время не превышал 5–6 км в сутки.

Следует вспомнить, что армия Наполеона в 1812 году примерно то же расстояние прошла пешком, делая 10–14 км в сутки.

Безостановочное движение немецких танков приводило к тому, что советские танки и артиллерия огнем из засад уничтожали их, а действовавшие изолированно германская пехота и артиллерия не могли помочь им.

Уместно поставить вопрос: как же в аналогичных условиях действовали советские танки? Ведь уже в 1942 году плотность немецкой противотанковой артиллерии значительно возросла.

Советская военная теория применения танков решила этот вопрос иначе.

Боевой опыт показал, что крупные танковые и механизированные соединения являются основным средством развития успеха.

В Советской Армии были сформированы следующие танковые части, соединения и объединения:

— отдельные танковые полки и бригады;

Читать дальше

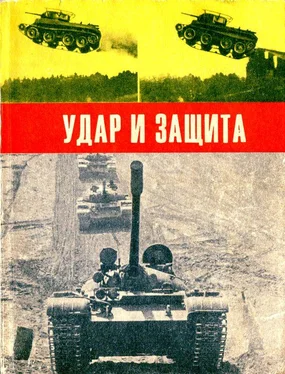

![Олег Дрожжин - Удар и защита [От стрелы и щита до танка]](/books/24909/oleg-drozhzhin-udar-i-zachita-ot-strely-i-chita-do-ta-thumb.webp)