Русские войска в Карпатах, 1915 г.

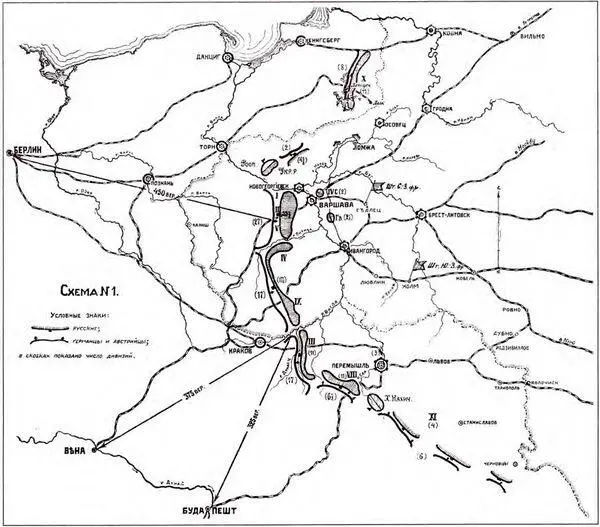

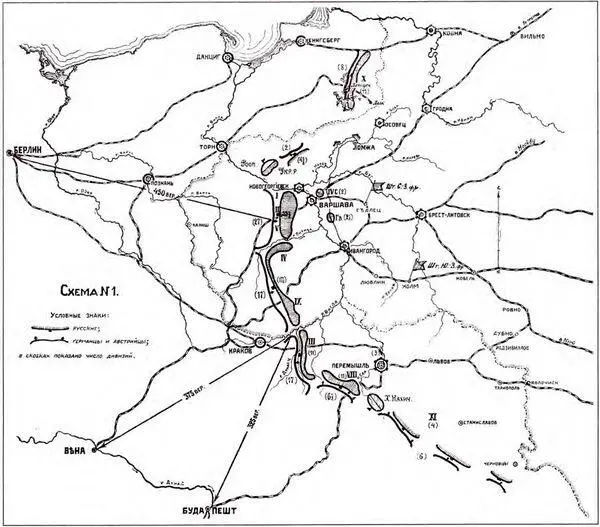

В итоге, в то же самое время, как Юго-Западный фронт получил карт-бланш на наступление в Карпаты, наступательные задачи были поставлены и перед Северо-Западным фронтом. Так, 4 января 1915 года на совещании генерал-квартирмейстера Ставки ген. Ю.Н. Данилова и главнокомандующего армиями СЗФ ген. Н.В. Рузского в Седлеце, было твердо решено наступать в Восточную Пруссию. Для решения этой задачи, формировалась новая 12-я армия, а к русско-германской границе в этом регионе притягивалось семь кавалерийских дивизий. В своем стратегическом планировании Ставка во многом исходила из географической карты. К началу 1915 года от 1-й, 2-й и 5-й армий Северо-Западного фронта до Берлина было 450 верст; а от стыка 3-й и 9-й армий Юго-Западного фронта до Вены 375 верст, и до Будапешта всего 325 верст. Но зато последнее расстояние приходилось преодолевать по горам, где численное превосходство не играло особенного значения.

Понимая, что русские армии Юго-Западного фронта, увязшие в горных боях, вполне могут не преодолеть Карпат, начальник штаба Юго-Западного фронта ген. М.В. Алексеев в очередной раз предложил нанести по австрийцам главный удар на левом берегу Вислы с севера на восток, пока войска Северо-Западного фронта скуют германцев. То есть, по сути, генерал Алексеев вновь воспроизводил тот план, что предлагался им еще до войны, в 1908 и 1912 годах. Однако, во-первых, австрийцы уже были подкреплены германскими частями, которые вкраплялись в них на самых тяжелых участках, и способствовали сдерживанию продвижения русских. В своих воспоминаниях, ген. А.А. Брусилов писал о германской тактике: «Нужно отдать справедливость немцам: они, предпринимая какую-либо операцию, бросали в выбранном ими направлении сразу возможно большие силы с некоторым риском и решительно приводили в исполнение принятый ими план действий; это давало им в большинстве случаев блестящий результат» [9] Брусилов А.А. Мои воспоминания. М., 1983. С. 124.

.

Положение противоборствующих сторон на Восточном фронте к началу Карпатской операции в январе 1915 г.

Во-вторых, в условиях, когда русские не могли получать хорошо подготовленных пополнений в достаточном количестве, а число боеприпасов уже строго лимитировалось, лучшим вариантом необходимо признать мнение ген. Н.В. Рузского. Командующий армиями Северо-Западного фронта, признавая, что немцы могут легко перебрасывать войска с Запада на Восток и тем самым всегда успеют парировать опасную ситуацию, главкосевзап предложил ограничиться занятием Восточной Пруссии, постепенно вытеснив оттуда немцев, пока их главные силы еще по-прежнему скованы на Западе. Таким образом, генерал Рузский фактически признавал необходимым переход к стратегической обороне на всем Восточном фронте, подобно тому, как это сделали англо-французы, и поставить перед войсками ограниченные, а не глобальные, цели, достижение которых лишь улучшало наше положение, не ведя к коренному изменению обстановки.

Тем не менее, в Ставке были полны оптимизма и уверенности в своих силах, а потому единственным решением становилось только наступление, причем на большинстве направлений усилиями обоих фронтов. Чем вызывался такой оптимизм, непонятно: Начальник Штаба Верховного главнокомандующего ген. Н.Н. Янушкевич постоянно контактировал с военным министром ген. В.А. Сухомлиновым, и знал о трудностях снабжения, пополнения, развертывания промышленных мощностей. Но вел. кн. Николай Николаевич не желал слушать осторожничавших генералов: 5 января он утвердил решение о наступлении 10-й армии в Восточную Пруссию (несмотря на то, что 12-я армия, долженствовавшая стать ударной, еще не успела сформироваться), а 12 января армии Юго-Западного фронта перешли в общее контрнаступление в Карпатах.

В окопе зимой. Карпаты, 1915 г.

Создавалась парадоксальная ситуация: с одной стороны, Верховный главнокомандующий жаждал реализации своих грандиозных (увы, только в мыслях) замыслов, и потому считал, что если не Берлин, так, по крайней мере, Вена, будут наиболее достойной целью для русских армий. Но с другой стороны, Юго-Западный фронт развивал главный удар в направлении Самбор — Ужгород (8-я армия ген. А.А. Брусилова) при поддержке удара на Стрый — Мункач (11-я армия ген. А.Н. Селиванова), то есть на Будапешт. А 4-я (ген. А.Е. Эверт) и 9-я (ген. П.А. Лечицкий) армии, которые должны были получить задачу главного удара по Алексееву, вели вялые бои на левом берегу Вислы под Краковом и Ченстоховым. Поэтому все подкрепления и ресурсы шли на левое крыло и в центр Юго-Западного фронта, в 8-ю и 11-ю армии. Справедливости ради надо отметить, что центральная 8-я армия закрывала блокированный войсками 11-й армии Перемышль, к которому рвались австрийцы. То есть, на этом направлении шли встречные бои, так как обе стороны наступали.

Читать дальше

![Александр Оськин - Яркая жизнь Содружества в кошмарах [СИ]](/books/405056/aleksandr-oskin-yarkaya-zhizn-sodruzhestva-v-koshmara-thumb.webp)