Безусловно, смысл борьбы за Карпаты был превосходно известен каждому солдату: одни готовились броситься вперед после преодоления гор и вырвать победу решительным наступлением, другие стремились во что бы то ни стало удержаться, чтобы не допустить врага на свою землю. Высокие боевые качества войск, особенно в моральном отношении, сказывались в этой борьбе в высокой степени. Еще К. фон Клаузевиц справедливо отмечал: «Вообще по поводу горной войны следует заметить, что в ней все зависит от искусства частных начальников, офицеров и еще в большей мере от духа солдат. Здесь не требуется большого искусства маневрирования, но нужны воинственный дух и преданность делу, ибо здесь каждый более или менее предоставлен самому себе. Вот почему народное ополчение особенно сильно в горной войне, ибо, лишенное первого, оно в высшей мере обладает последними двумя качествами». Венгры негативно относились к русским со времен интервенции 1849 года, когда русский император Николай I стремился раздавить полыхавшие в Европе революции и в частности спасти Австрийскую монархию от развала. Венгерские армии тогда были разгромлены, и Венгрия так и не обрела независимости, хотя спустя немного времени все-таки вынудила австрийцев признать страну Двуединой — Австро-Венгрией. Вот и теперь, чтобы не допустить русского вторжения на свою землю, венгры ожесточенно дрались в карпатских перевалах, восполняя недостаток умения яростью и высоким духом.

Между тем, тактика горной войны также выступала против русских. В горной войне, по сути, возможна только лишь борьба за перевалы, где решающую роль играет не численное превосходство в силах, а преимущество в технических средствах ведения боя. Если долины между перевалами соединены дорогами, то этим предоставляется возможность держать на перевалах легкие силы, так как гарантируется своевременное прибытие резервов. Главные силы в таком случае держатся при узлах дорог, на которые наступает противник. Также атаковать в горах предпочтительнее, если имеется преимущество в лучшем знакомстве с местностью.

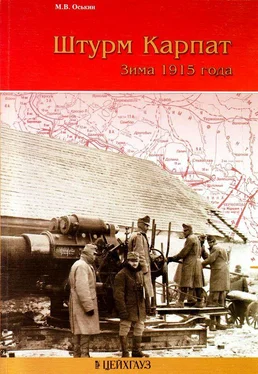

Австрийские офицеры. Зима 1915 г.

Надо вынуждать неприятеля наступать против того пункта, где сосредоточена сильная группировка, а дороги способствуют скорой переброске подкреплений. Поэтому обыкновенно главные силы держат ближе к неприятельским коммуникационным линиям, чтобы разрубить их при обозначившемся поражении врага. Действия в горных условиях значительными силами возможны лишь в долинах, но и здесь решающая роль принадлежит артиллерии, ибо долины перекрываются артиллерийским огнем на ряде участков продольными огневыми преградами в нескольких местах.

Как говорит Ю.М. Шейдеман, артиллерист Первой Мировой войны (начальник Тяжелой Артиллерии Особого Назначения с конца 1916 года), в горной войне «…расположение войск обороны должно преграждать возможные дороги, тропы и направления движения наступающего, но и вместе с тем — обеспечивать возможность парирования обходов занятого расположения для обороны. Особенности характера горной местности, направление гребней и отдельные высоты, в соответствии с наличием войск обороны, определяет подробности боевого расположения пехоты, которое обыкновенно выразится в занятии командующих высот и организации флангового и фронтального обстрела возможных направлений атак противника. В зависимости от условий местности и направления главнейших дорог, позиции батарей и особенно расположение наблюдательных пунктов должны обеспечивать их обстрел, по возможности, сосредоточенным огнем хотя бы нескольких батарей» [24] Шейдеман Ю.М. Артиллерия при обороне. М.-Л., 1928. С. 204.

.

Таким образом, но объективному состоянию ситуации, русская сторона не имела шансов на победу в зимней кампании просто потому, что для сражений на Венгерской равнине в войсках уже не осталось бы необходимого количества снарядов. Тот же М.Д. Бонч-Бруевич указывает, что в своем оперативном планировании на зиму-весну 1915 года Ставка сознательно отказалась от маневренности действий в пользу простого размена пешками — войсками. Дело в том, что Верховному главнокомандующему было доложено об ухудшившемся качестве германских снарядов, и великий князь Николай Николаевич решил заставить противника истощить свои ресурсы [25] Бонч-Бруевич М.Д. Потеря нами Галиции… Часть 2: Катастрофа в 3-й армии. М.-Л., 1916. С. 259.

.

Читать дальше

![Александр Оськин - Яркая жизнь Содружества в кошмарах [СИ]](/books/405056/aleksandr-oskin-yarkaya-zhizn-sodruzhestva-v-koshmara-thumb.webp)