Местонахождение Сеира (он же Фаран) хорошо известно – это невысокая горная цепь, ныне именуемая по-арабски Джабаль аш-Шара, тянущаяся по бывшим землям Эдома от южной оконечности Мёртвого моря до северной оконечности Красного моря. Судя по процитированным отрывкам, гора Синай была частью этой горной цепи, т.е. находилась в Эдоме, а не на юге полуострова, ныне именуемого Синайским, куда её ошибочно поместила позднейшая традиция. Согласно наиболее правдоподобной «кенитской гипотезе», именно отсюда, из земли Мидиана (в русской традиции – Мадиама), был занесён в Израиль культ Яхве. Исторический Синай может быть предположительно отождествлён с горой Джабаль аль-Мазбах («Гора жертвенника»), находящейся возле нынешнего города Петра в Иордании.

Гора Джабаль аль-Мазбах

Неоднократное упоминание «Яхве Теманского» в текстах из Кунтиллет-Аджруд можно объяснить тем, что этот постоялый двор служил местом остановки для израильтян, следовавших в паломничество к горе Синаю в земле Теман. Память о подобных паломничествах в IX в. до н.э. сохранил рассказ об израильском пророке Илие, который «шёл сорок дней и сорок ночей до горы божией Хорива» (3 Цар. 19, 8), где ему явился Яхве (элохистский источник называет Хоривом гору, которую яхвистский называет Синаем).

Ок. 842 г. до н.э. в Израильском царстве произошёл государственный переворот. Воспользовавшись тяжёлым поражением израильского войска от сирийцев, узурпатор Ииуй убил царя Иорама и истребил всех членов династии Омри. Вместе с ними погиб их союзник – иудейский царь Охозия. Это, естественно, привело к ухудшению отношений между Израилем и Иудеей. Ок. 800 г. до н.э. между ними вспыхнула очередная война. Израильский царь Иоас разбил и взял в плен иудейского царя Амасию, после чего, войдя в Иерусалим, разграбил его, в т.ч. «взял всё золото и серебро, и все сосуды, какие нашлись в доме Яхве» (4 Цар. 14, 14). В подобной напряжённой обстановке короткий путь на Синай через Иудею для израильских паломников был затруднён, что могло привести к появлению окольного пути – от морского побережья вдоль южной границы Иудеи, в середине которого и находился постоялый двор в Кунтиллет-Аджруд.

Из примерно десятка яхвистских имён в надписях, обнаруженных в Кунтиллет-Аджруд, почти все содержат имя Яхве в характерно израильской форме yw («bdyw, šm‘yw, ’mryw, šknyw, šmryw, «zyw и др.), а не в форме yh/yhw, преобладавшей в Иудее. Отсюда следует, что абсолютное большинство обитателей и посетителей этого места были выходцами из Израильского царства, что подтверждается и другими данными, которые будут приведены ниже.

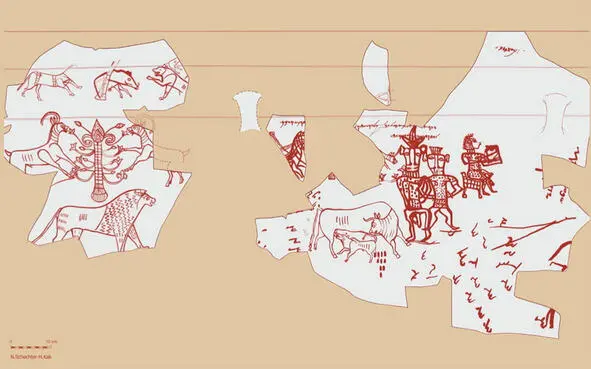

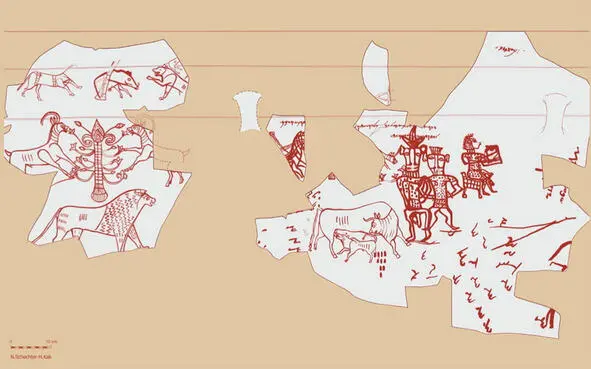

В число наиболее примечательных находок из Кунтиллет-Аджруд входят осколки двух больших амфор, сплошь покрытых рисунками и надписями, условно именуемых «амфора А» и «амфора Б». Первая из них была найдена в помещении со скамьями, вторая – в северо-восточном углу двора.

Изображения на амфоре А

Самым заметным изображением на амфоре А являются две фигуры, определённо отождествляемые с египетским по происхождению богом Бесом. Его характерными чертами являются карликовое тело, львиная морда с бородой и звериными ушами, руки на бёдрах, корона из перьев и львиная шкура с болтающимся хвостом. Часто это божество изображается в нескольких экземплярах, иногда в виде андрогина или женщины (Бесет). Судя по обозначенным грудям, правая фигура на амфоре А является именно таким андрогинным или женским вариантом представленного слева Беса-мужчины.

Фигурка бога Беса из иудейского города Лахиша (VIII в. до н.э.)

Изображения Беса использовались в качестве амулетов, защищающих от зла (возможно, именно поэтому в Кунтиллет-Аджруд они были помещены у входа в западное здание). В Египте они широко распространились со времён Нового царства и в это же время проникли в сиро-палестинский регион. Количество изображений Беса, найденных на территории Израиля и Иудеи железного века, исчисляется сотнями. О популярности этого божества также свидетельствует использование его имени в теофорных еврейских именах. Так, имя qdbś («Создал Бес»? ) было обнаружено на одном из самарийских остраконов, современных рисункам из Кунтиллет-Аджруд, а некие «сыны Бесая (bsy)» (Езд. 2, 49) упоминаются среди «сынов страны из пленников переселения, которых Навуходоносор, царь Вавилонский, отвёл в Вавилон, возвратившихся в Иерусалим и Иудею» (Езд. 2, 1).

Читать дальше