Французский историк Ф. Блюш, рассуждая о естественных пределах абсолютной власти Короля-Солнце – Людовика XIV, говорил о незыблемых правах корпораций – университетов, финансистов, торговцев, адвокатов, судебных деятелей, – которые монарх при всем желании не мог игнорировать. В России такого рода корпорации только складывались. Они пытались отстаивать свои интересы, но правительство их всерьез не воспринимало. Тем не менее одна корпорация действительно сложилась и диктовала всем прочим свою волю. Это было чиновничество.

Одновременно с тем бюрократия не была отгорожена от общества стеной. Она жила его интересами и чаяниями. Один и тот же человек в мундире представал государственным служащим, верным престолу и отечеству, в халате – порой фрондировавшим общественным деятелем [11] Пожалуй, это замечание не относится к министру внутренних дел Д. С. Сипягину. По слухам, он был чрезвычайно последователен. И даже халат шеф жандармов (а эту должность всегда занимал министр внутренних дел) носил синего, то есть жандармского, цвета. И одежда его кухарки была тоже голубой.

. В большинстве случаев он был аполитичным, ведь служба от него требовала знаний и умений, а не убеждений. Вместе с тем среди чиновников, даже самых высокопоставленных, было немало тайных оппозиционеров, что в полной мере сказалось в 1905 г., во время первой русской революции. Более чем за полвека до нее, еще в 1861 г., П. А. Валуев писал: «На безусловную исполнительность и преданность значительнейшей части служащих чиновников нельзя полагаться. Одни вообще не представляют коренных условий благонадежности, другие имеют притязания не руководствоваться указаниями высших правительственных инстанций, но руководить ими в духе так называемого „современного направления“; еще другие уже глубоко проникнуты теми идеями, которые ныне волнуют часть литературы и молодое поколение, и суть тайные враги, скрывающиеся в общем строе администрации; наконец, большинство признает над собой, кроме начальственной власти, власть общественного мнения, и потому часто повинуется условно, исполняет нерешительно и вообще более озабочено будущим, чем настоящим». Спустя 20 лет, в 1881 г., министр внутренних дел жаловался императору на «чиновничью» крамолу. В 1883 г. К. П. Победоносцев возмущался: «Болит моя душа, когда вижу и слышу, что люди, власть имущие, но, видно, не имущие русского разума и русского сердца, шепчутся еще о конституции». Эти слова были подкреплены личным опытом обер-прокурора Св. Синода. Еще в годы предыдущего царствования – Александра II – высшая бюрократия подготовила не один проект реформы государственного строя. Их авторами выступили уже много раз упомянутый П. А. Валуев, великий князь Константин Николаевич, М. Т. Лорис-Меликов. Последний проект не был реализован, в частности, усилиями Победоносцева. Он же безжалостно раскритиковал проект учреждения земского собора Н. П. Игнатьева.

Не случайно и Александр III подозревал, что в Государственном совете большинство составляли скрытые конституционалисты. «Какой парламент, какая оппозиция? – возражал Половцов. – Да вы позовите тамбурмажора, да прикажите ему под этим окном выстроить членов Совета, и будут они маршировать в ногу. Вам гораздо труднее заставить их говорить, чем молчать».

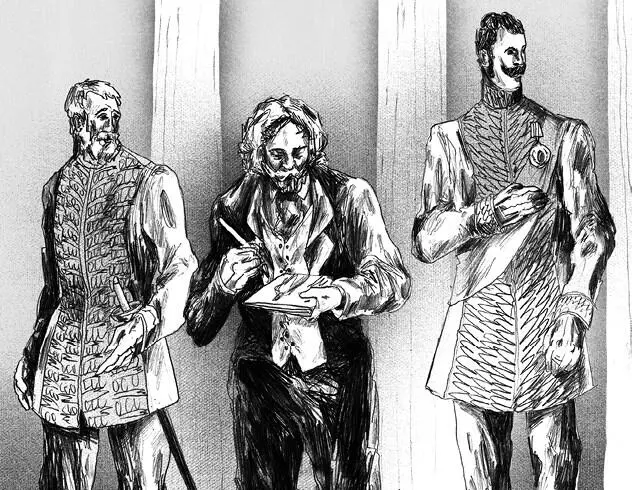

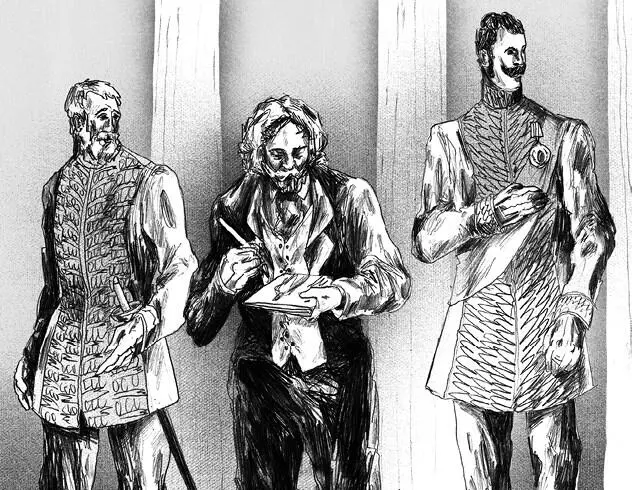

Государственный Совет. Русская «палата лордов»

Илья Репин на заседании Государственного Совета

Российский бюрократический Олимп во всем своем блеске был отображен на картине И. Е. Репина «Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 1901 года, в день столетнего юбилея со дня его учреждения». Эту картину Репин писал вместе со своими учениками. Правую часть он доверил Б. М. Кустодиеву, левую – И. С. Куликову, за центральную, основную, – взялся сам. Величина полотна, а также особенности интерьера вынудили Репина поискать необычное решение композиции. В качестве образца он выбрал «Афинскую школу» Рафаэля. Таким образом, Государственный совет Российской империи был невольно уподоблен сонму философов и ученых древности, запечатленных итальянским мастером.

Впрочем, Россия была далека от идеального государства, обрисованного Платоном, и в ней правили не философы, а чиновники, дорожившие своими мундирами и орденами. Как вспоминал присутствовавший в тот день на заседании Государственного совета статс-секретарь Д. Н. Любимов, «обстановка юбилейного заседания была необыкновенно торжественна. Высшие сановники империи в полном составе, мундиры, почти сплошь расшитые золотом и серебром, ленты, ордена, присутствие высочайших особ с государем во главе, занимавшим председательское место, все это придавало торжеству исключительный характер. За колоннами круглой залы Мариинского дворца, которая тогда была залой общего собрания Государственного совета, стояли вдоль стен чины государственной канцелярии, в парадных мундирах, значительная часть их в придворных, так называемых „больших“ мундирах, почти со сплошным золотым шитьем. В общем это имело вид золотой ленты, со всех сторон окаймлявшей залу. Вдоль этой золотой каймы, прерывая ее то тут, то там, небольшого роста человек с длинными, уже седеющими волосами, в черном фраке и белом галстуке, с каким-то особым любопытством рассматривал залу, что-то лихорадочно отмечая в записной книжке. Некоторые члены Государственного совета, издали видя черный фрак и пораженные столь явным нарушением традиций, подзывая чинов канцелярии, строго спрашивали: кто это такой?! Те отвечали в большинство случаев одним словом, вопрошавшие поправлялись на кресле, подтягивались и старались попасть на глаза человеку в черном фраке. Магическое слово, произносимое чинами канцелярии, было – „Репин“».

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу