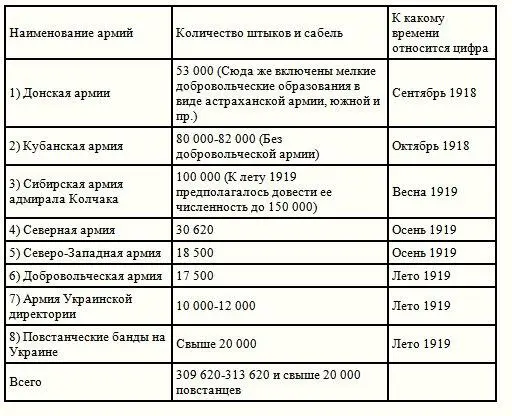

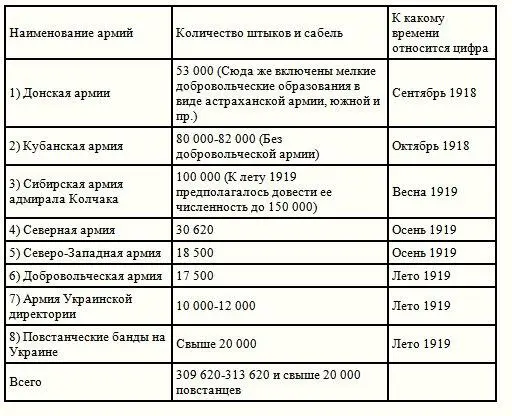

На Черном море, кроме того, английский флот сыграл определенную стратегическую роль, облегчив операции генерала Деникина по обратному овладению Крымом и черноморскими портами. Общая численность внутренних контрреволюционных армий усматривается из следующей таблицы:

Внутреннее состояние каждой из контрреволюционных армий довольно точно отражало на себе настроения и политическую физиономию тех слоев населения, из которых она была образована.

Донская армия характеризовалась средней боеспособностью и советскими настроениями в среде ее молодых возрастов. Кубанская армия отмечалась хорошей боеспособностью и твердостью противосоветских настроений. Добровольческая армия отличалась очень хорошей боеспособностью, обучением и снабжением, очень сильным командным составом и исключительной контрреволюционностью. Однако, она имела и крупные недостатки, свойственные кастовым армиям: была очень впечатлительна к неудачам и плохо приспособлена к лишениям. Настроения сибирских армий отражали настроения населения, среди которого мобилизации не пользовались никаким успехом и боеспособность их, за исключением отдельных частей была ниже средней. Так в период осеннего отступления ее в 1918 г. целые ее части либо переходили на сторону советских войск, либо разбегались по домам. Еще хуже обстояло в этом отношении дело в войсках Украинской директории, которые проявляли наиболее низкую боеспособность.

Прочное основание снабжению контрреволюционных армий, за исключением украинской, было положено с началом активного вмешательства держав Антанты в нашу гражданскую войну; ранее им приходилось пользоваться лишь случайными источниками этого рода. В лучшем положении оказались контрреволюционные армии юга России после открытия Дарданелл, когда основной базой их сделался Новороссийский порт.

В течение лета по осень 1919 г. контрреволюционные правительства, пользуясь англо-французской денежной поддержкой и льготными условиями кредита в Америке, произвели там обширные закупки военного материала, обмундирования и оружия.

Продовольственное снабжение контрреволюционных армий основывалось, главным образом, на беззастенчивой и беспорядочной эксплуатации местных средств, что крайне озлобляло местное население. Добровольческая армия в этом отношении шла дальше всех, предоставив своим частям довольствоваться собственным попечением, что привело ее на путь грабежей и спекуляции.

Обучение и тактика контрреволюционных армий ничем не отличались от таковых же старой русской армии.

Обращаясь к сравнению сил обеих сторон, мы должны отметить, что характерная положительная особенность Красной армии заключалась в ее внутренней силе, являвшейся следствием той идеи революционной классовой борьбы, которая была, заложена в идеологию армии. Хранителями и носителями этой идеи в рядах армии являлись те сознательные

рабочие массы, которые влились в ее состав и вокруг которых, группировались слои беднейшего крестьянства.

В частности, в отношении численности и людских средств Красная армия превосходила армии внутренней контрреволюции, так как свободно могла использовать резервы населения в виде масс беднейшего и среднего крестьянства и рабочих, мобилизацией которых по политическим соображениям не мог рисковать противник.

Последнее обстоятельство определило и превосходство развития вооруженных сил на стороне советской стратегии.

Эшелонный период гражданской войны.

Завязка гражданской войны возникла на фоне тех местных столкновений движущих сил революции и контрреволюции, которые явились следствием октябрьского переворота в обеих столицах и почти во всех промышленных центрах. Территориальное размежевание сил обеих сторон, а вместе с тем и линии фронтов возникли гораздо позднее, пока же весь театр военных действий представлял лишь ряд отдельных очагов борьбы, разъединенных в пространстве.

Сквозные железнодорожные магистрали явились связующими нитями между этими очагами и теми направляющими руслами, по которым устремилась первая волна революционных сил из победоносных центров на помощь боровшимся за торжество революции окраинам. Ограниченное количество организованных вооруженных сил и их неприспособленность для полевых действий, в свою очередь, также влияли на их привязанность к железным дорогам. Отсюда возникло название этого периода гражданской войны — «эшелонным». Роль стратегии в период эшелонной войны по существу должна была свестись и свелась к оказанию содействия стихийным выявлениям масс и к направлению их движений в желательные для нее русла. На большее рассчитывать было трудно, так как самые массы еще не были организованы в военном отношении и поэтому не могли быть восприимчивы к военному руководству, проводимому до самых низов.

Читать дальше

![Коллектив авторов История - История гражданской войны в СССР. Том 1 [Подготовка Великой пролетарской революции (от начала войны до начала октября 1917 г.)]](/books/420168/kollektiv-avtorov-istoriya-istoriya-grazhdanskoj-vojn-thumb.webp)