26 июня 1918 г. наркомвоен тов. Троцкий вошел с представлением в Совнарком об установлении всеобщей воинской повинности трудящихся и о привлечении соответствующих возрастов буржуазных классов в тыловое ополчение, чем сохранялся классовый признак в армии, организуемой на началах общеобязательной воинской повинности. Декретом от 29 июля все военно-обязанное население страны в возрасте от 18 до 40 лет было взято на учет и установлена военно-конская повинность.

Принятие принципа обязательности военной службы отразилось, прежде всего, на быстром росте вооруженных сил революции.

По данным на 15 сентября 1918 г. в Красной армии числилось уже 452 509 человек, не считая тыловых войск и войск Вспомогательного Назначения, исчисляемых в круглых цифрах в 95 тысяч человек.

Осенним призывом 1918 г. эту цифру предполагалось увеличить еще на 300 тысяч человек, при чем к началу 1919 г. учитывалась уже необходимость подготовки обмундирования и снаряжения на 1 миллион человек. В течение 1919 и 1920 гг. численность Красной армии непрерывно возрастала, достигнув цифры 5 300 000 человек в 1920 году.

Насыщение фронтов гражданской войны живой силой потребовало развития аппарата оперативного управления. 5 сентября 1918 г. были образованы Восточный, Южный и Северный фронты с их штабами, а 2 октября фронтам было предложено провести однотипную организацию своих войск.

Характерной особенностью первоначальной организации Красной армии являлась невозможность провести ее комплектование командным составом по классовому признаку, что потребовало привлечения в ее ряды командного состава старой армии. Эта масса была далеко не однородна в политическом и идеологическом отношениях, что и вызвало в целях осуществления политического контроля учреждение в армии в качестве временной революционной меры института военных комиссаров. Военные комиссары, кроме того, являлись руководителями политическо-просветительной работой в частях [2] [2] Эту работу они доныне несут в тех частях, где они остались. Н. Какурин.

.

Широкое разветвление в глубину комиссарского аппарата, опиравшегося в низах войсковой массы на сознательные и политически зрелые кадры в виде коммунистических ячеек, обусловило внутреннюю крепость и политическую спайку Красной армии.

Первоначально основным источником снабжения Красной армии явились склады имущества старой армии. Когда они начали иссякать, Красной армии пришлось рассчитывать на случайные источники пополнения, так как производительность собственной военной промышленности была еще очень слаба.

Недостаток в огнеприпасах давал себя сильно чувствовать в течение всей гражданской войны.

В своей боевой деятельности войска руководствовались уставами и инструкциями старой армии, переизданными с небольшими изменениями и дополнениями. Большинство бойцов Красной армии предварительную боевую подготовку получило также в рядах старой армии.

Вооруженные силы противной стороны слагались из вооруженных сил тех иностранных государств, которые принимали активное участие в нашей гражданской войне и из вооруженных сил внутренней контрреволюции. Эти последние, в свою очередь, распадались на силы, сформированные по территориальному признаку и на силы, не привязанные к определенной территории, как источнику своего комплектования.

Последняя категория сил, т. е. силы внутренней контрреволюции, прошла те же ступени развития, что и Красная армия, т. е. от начал добровольчества она старалась перейти на начала общеобязательной воинской повинности, что, однако, не удаленней в силу причин политического порядка. Численность вооруженных контрреволюционных сил обеих категорий была неравномерна в различные периоды гражданской войны. В противоположность вооруженным силам революции, кривая роста которых все время шла вверх, кривая нарастания вооруженных сил контрреволюции достигла высшей точки своего подъема к лету 1919 г., после чего начала падать, что объясняется, с одной стороны, началом выхода из борьбы принимавших участие в гражданской войне иностранных войск, а с другой стороны, начавшимся разложением в армиях противника и в его тылу.

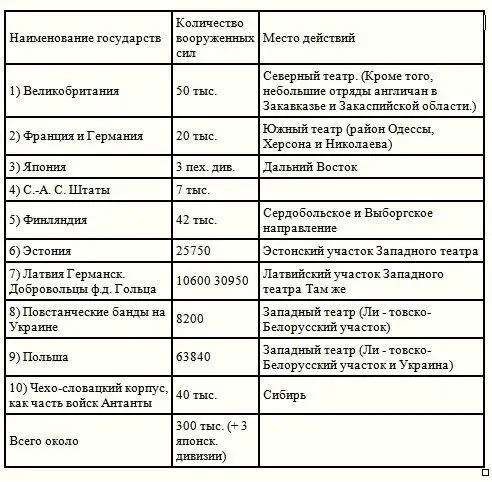

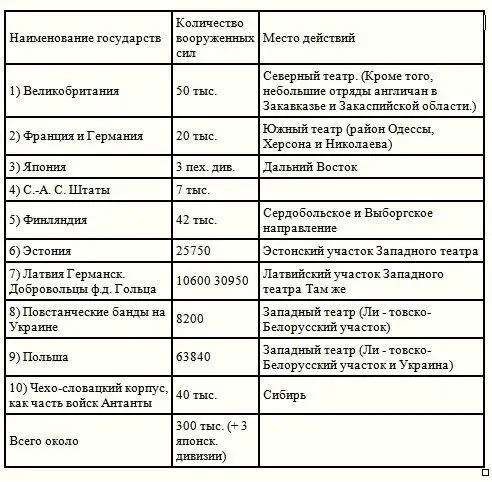

Наибольшей численности на театрах нашей гражданской войны силы иностранных государств достигали в течение весны и лета 1919 г. Их принадлежность, количество и место действий усматривается из следующей таблицы:

Кроме этих сухопутных сил, в борьбе против РСФСР принимал участие и англо-французский флот, блокировавший берега республики.

Читать дальше

![Коллектив авторов История - История гражданской войны в СССР. Том 1 [Подготовка Великой пролетарской революции (от начала войны до начала октября 1917 г.)]](/books/420168/kollektiv-avtorov-istoriya-istoriya-grazhdanskoj-vojn-thumb.webp)