Хазария сыграла большую роль в истории восточноевропейских стран – она явилась щитом, заслонившим их от арабов, щитом, выдержавшим атаки непобедимых арабских армий, возглавляемых полководцами, перед именами которых трепетали другие народы. Значительна роль каганата и для Византии. Войны с хазарами постоянно оттягивали большие силы арабов от границ империи. Все годы, пока шла война Хазарии и халифата, Византия имела некоторый военный перевес над арабами. Несомненно и то, что империя не раз инспирировала набеги хазар на северные провинции халифата. Для этого использовались самые разнообразные средства. Византийский двор всячески льстил кагану и «ласкал» его. Так, император Лев Исавр в 732 г. женил даже своего сына Константина на сестре кагана. Звали девушку Чичак, что означало «цветок». В крещении она известна как императрица Ирина, а ее сын Лев, царствовавший в 775– 780 гг., получил прозвище Хазар.

Глава 5

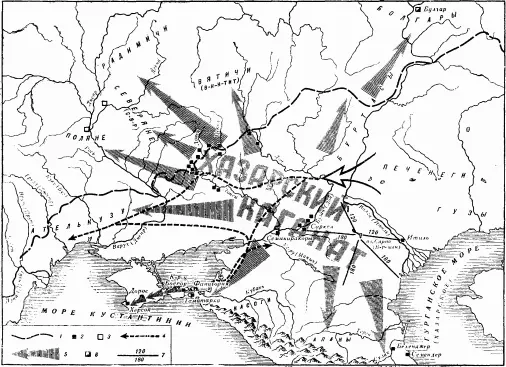

Новая география Хазарии

Длительная война с арабами тяжелее всего отразилась на экономике молодого Хазарского государства. Арабы неоднократно, как мы видели, вторгались на его территорию, разоряли и грабили города, жгли поселения, вытаптывали нивы и виноградники, угоняли скот с зимовищ, а население, как правило, забирали в плен и обращали в рабство. Поэтому уже в период войн началось постепенное, но настойчивое переселение алан, болгар и самих хазар на север – на широкие и обильные пастбища волжских, донских и донецких степей. Часть болгарских племен откочевала вместе с аланами в лесостепные районы, а оттуда еще дальше – в Прикамье (очевидно, город Сувар в Волжской Болгарии, который просуществовал до монголо-татарского нашествия, возвели савиры – выходцы из Восточного Предкавказья).

Появление в донских и приазовских степях населения, занимавшегося на Северном Кавказе земледелием, причем развитым, орошаемым земледелием, привело к тому, что донские и приазовские болгары стали активно оседать на землю.

17. Две половинки коробочки-дарохранительницы с изображениями сидящих львов. Бронза. Государственный Эрмитаж

18. Бляхи от пояса с изображением орла, терзающего зайца, и двух орлов с человеческой фигурой в центре. Бронза. Государственный исторический музей

Вот это массовое оседание на землю, переход к новому способу ведения хозяйства – земледелию, а вместе с тем и к ремесленному производству положили начало сложению культуры, названной салтово-маяцкой [29].

Уже сегодня мы можем наметить границы ее распространения: на севере – верховья Донца и Дона, на западе – правобережье Донца и Северное Приазовье, на юге – Восточный Крым и Восточное Приазовье, Кубань и далее до Каспия по предгорьям, на востоке – Каспийское море, левый берег Волги до Саратова и затем – междуречье Волги и Дона.

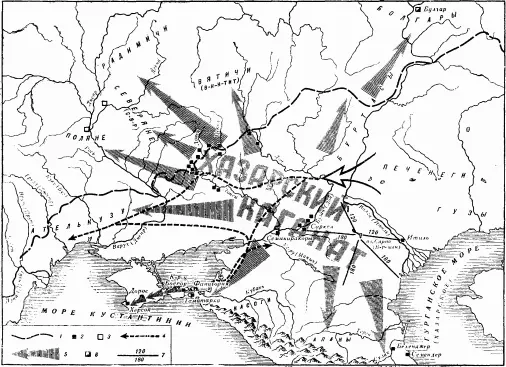

Хазария в VIII—IХ вв.

Условные обозначения: 1 – границы леса с лесостепью; 2 – хазарские крепости и города VIII—IX вв.; 3 – русские города IX—Х вв.; 4 – путь печенегов по южнорусским степям в конце IX в.; 5 – направления экспансии Хазарского каганата в VIII—IX вв.; 6 – столица Волжской Болгарии; 7 – расстояние от летней ставки кагана на реке В-р-шан до границ личного домена

Культура эта делится на локальные варианты [30], тем не менее для нее характерен ряд общих, объединяющих особенностей:

1) бесфундаментная, «двухщитовая» кладка стен (довольно часто щиты сложены насухо без раствора; в южных вариантах типична кладка «елочкой»);

2) жилища трех основных типов: полуземлянки, юрты, сырцовые на цоколях (первые преобладают в лесостепи, вторые – в степях, третьи – в Приазовье, Крыму);

3) исключительное единство в керамическом комплексе (самая типичная посуда – серая или желтая столовая с лощеной поверхностью: кувшины, кружки, горшочки, пифосы, миски; затем следует кухонная: горшки разных размеров и подвесные котлы с внутренними ручками, украшенные сплошным или зональным линейно-волнистым орнаментом, причем горшки лесостепи, изготовленные с примесью крупной дресвы, тяжелее и массивнее степных, сделанных из глины с примесью легкого речного песка);

4) широкое распространение тарной посуды, особенно амфор (изготавливались они в основном в Крыму и отчасти, видимо, в Подонье), которая не попадала только в Предкавказье (по-видимому, потому, что там была принята другая тара – красноглиняные кувшины, аналогичные закавказским);

Читать дальше

![Владимир Плотников - По остывшим следам [Записки следователя Плетнева]](/books/60938/vladimir-plotnikov-po-ostyvshim-sledam-zapiski-sle-thumb.webp)